11 Minuten

Zum ersten Mal haben Astronomen eine hochmoderne optische Vorrichtung, eine sogenannte photonische Laterne, an einem bodengebundenen Teleskop eingesetzt, um ein bisher unerreicht scharfes Bild der Scheibe um einen Stern zu erzeugen. Das von Forschern der UCLA geleitete Team verwendete das Subaru Telescope auf Maunakea und kombinierte fortschrittliche Photonik, adaptive Optik und neue Datenverarbeitungs‑Methoden, um strukturelle Details zu erkennen, die zuvor nicht beobachtet wurden — darunter eine unerwartete Asymmetrie in der wasserstoffreichen Scheibe um den Stern β Canis Minoris (β CMi). Diese Arbeit verbindet Instrumentenbau, Optik und Softwareentwicklung und demonstriert die praktische Reife photonischer Technologien in der Astronomie.

Das Ergebnis ist nicht nur ein ästhetisch ansprechenderes Bild. Es zeigt, dass kleine, kluge Änderungen an der Hardware und eine intelligentere Analyse einzelne Teleskope in Bereiche vorstoßen lassen, die bislang großen Teleskoparrays oder Interferometern vorbehalten waren. Das ist wichtig, weil die Auflösung winziger, entfernter Strukturen — von protoplanetaren Scheiben über Sternwinde bis hin zu Oberflächenmerkmalen von Sternen — zentral ist, um Fragen zur Entstehung und Entwicklung von Planeten und Sternen zu beantworten. Solche Fortschritte können die wissenschaftliche Ausbeute vorhandener Observatorien deutlich erhöhen, ohne sofort größere optische Flächen oder komplexe Interferometer aufbauen zu müssen.

How a photonic lantern re-engineers starlight

Traditionelle Aufnahmen sammeln Licht im Fokus eines Teleskops und formen damit ein direktes Bild auf einem Detektor. Die erreichbare Schärfe ist grundsätzlich durch die Apertur des Teleskops und die Wellennatur des Lichts — die sogenannte Beugungsgrenze — sowie durch die Turbulenzen der Erdatmosphäre begrenzt. Jahrzehntelang haben Astronomen die Winkelauflösung durch größere Sekundärspiegel oder durch die Verkettung mehrerer Teleskope in Interferometern verbessert. Die photonische Laterne bietet einen alternativen Weg, der nicht allein auf größere Flächen setzt.

Eine photonische Laterne ist ein optisches Faserbauteil, das das komplexe hereinkommende Lichtfeld aufnimmt und entsprechend der räumlichen Struktur der Wellenfront in mehrere Kanäle aufspaltet. Man kann sich das vorstellen wie das Zerlegen eines musikalischen Akkords in seine einzelnen Töne: feine Phasen‑ und Amplitudenmuster, die in einem konventionellen Bild verschmieren würden, werden zu separaten Kanälen, die präzise gemessen werden können. Zusätzlich zerlegt die Laterne das Licht nach Wellenlänge, sodass das Team winzige, wellenlängenabhängige Verschiebungen in der scheinbaren Position der Quelle verfolgen konnte. Diese Kanal‑ und Wellenlängeninformation erhöht die Sensitivität gegenüber räumlichen und kinematischen Signalen erheblich.

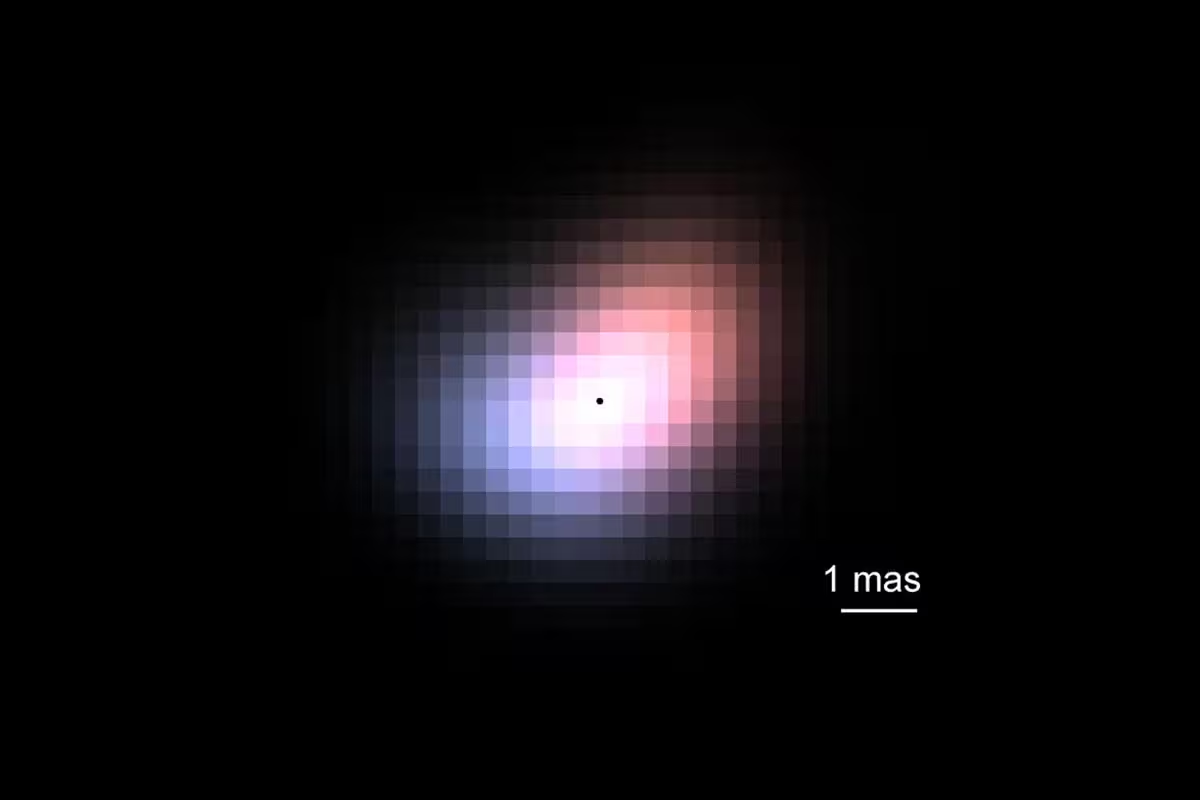

Rekonstruiertes Bild der kompakten, schnell rotierenden asymmetrischen Scheibe um β CMi. Die weiße Maßstabsleiste unten rechts markiert 1 Millibogensekunde — dies entspricht in etwa einer sechs Fuß großen Skala in der Entfernung des Mondes. Kredit: Yoo Jung Kim/UCLA. Das Bild zeigt, wie präzise räumliche Unterschiede in Hα‑Emission oder anderen Linien durch die Kombination aus Laterne und präziser Kalibrierung sichtbar gemacht werden können. Solche Abbildungen erlauben direkte Vergleiche mit hydrodynamischen und strahlungstransportierenden Modellen der Scheibenstruktur.

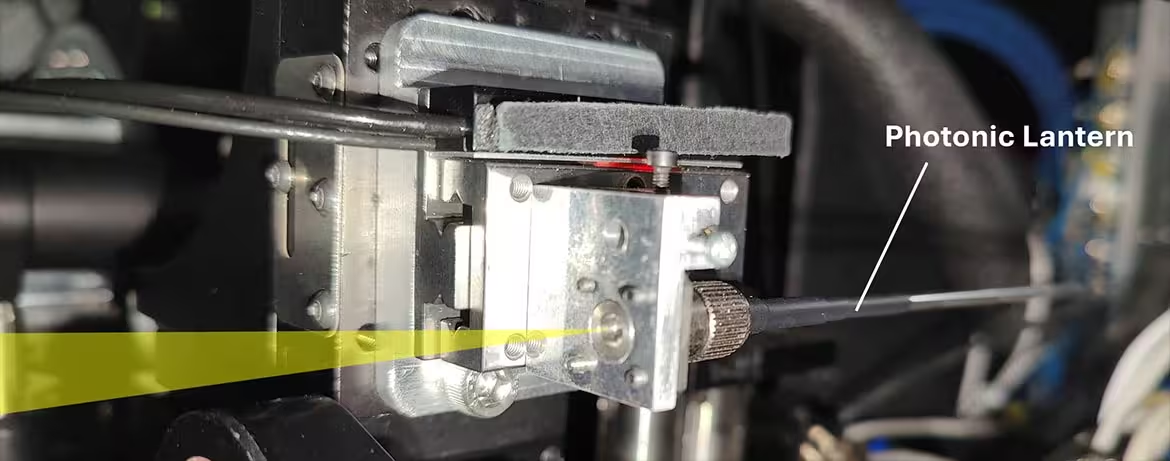

In der Praxis wurde die photonische Laterne als Teil eines neuartigen Instruments mit der Bezeichnung FIRST-PL eingebaut, das in einer internationalen Kooperation unter Leitung des Observatoire de Paris und der University of Hawai‘i entwickelt wurde; Design‑ und Fertigungsbeiträge kamen unter anderem von der University of Sydney und der University of Central Florida. Die Einheit sitzt stromabwärts des Subaru Coronagraphic Extreme Adaptive Optics (SCExAO) Systems, um einen stabilisierten Sternstrahl zu empfangen, bevor die Laterne das Licht in die Kanäle zur präzisen Messung aufteilt. Die Kombination mit einem Koronographen und SCExAO erlaubt es, das zentrale Sternlicht stark zu dämpfen und gleichzeitig die räumlichen Signale im Umgebungslicht zu extrahieren.

Beating the diffraction limit — not by brute force

„Für jedes Teleskop einer gegebenen Größe begrenzt die Wellennatur des Lichts die Feinheit der Details, die man mit traditionellen Kameras beobachten kann. Das nennt man die Beugungsgrenze“, erklärt Michael Fitzgerald, Professor für Physik und Astronomie an der UCLA und an dem Projekt beteiligt. „Unser Team arbeitet daran, mit einer photonischen Laterne das zu erreichen, was an dieser Grenze möglich ist, und in bestimmten Fällen sogar darüber hinauszugehen.“

Um über die üblichen Grenzen hinauszukommen, setzte das Team auf drei gekoppelte Fortschritte: extrem stabile adaptive Optik zur Korrektur schneller atmosphärischer Verzerrungen, eine photonische Laterne, die subtile Wellenfrontsignale bewahrt und sortiert, sowie neue rechnerische Verfahren, um räumliche Informationen aus den Multi‑Channel‑Ausgängen zu extrahieren. Dieser kombinierte Ansatz erlaubte Messungen wellenlängenabhängiger Bildverschiebungen mit etwa dem Fünffachen der Präzision, die zuvor mit ähnlichen Aufbauten möglich war. Solche Präzision ist entscheidend für hochauflösende Astrometrie und spektral aufgelöste Bildgebung.

Auf technischer Ebene erhöht die Laterne die Anzahl messbarer Freiheitsgrade des Lichtfeldes, indem sie Modenaufspaltung und spektrale Dispersion kombiniert. In der Datenanalyse werden dann Cross‑Spektral‑Dichten, Phasenbeziehungen und Kanal‑Korrelationen verwendet, um Positionen, Geschwindigkeiten und Emissionsprofile zu rekonstruieren. Diese Methoden erlauben eine feinere Trennung von instrumentalem Rauschen, atmosphärischen Restfehlern und echten astrophysikalischen Signalen, insbesondere wenn komplexe Kalibrierungen und Modellanpassungen angewendet werden.

Foto der photonischen Laterne, montiert am FIRST-PL‑Instrument am Subaru Telescope. Das gelbe Dreieck markiert den Weg des Lichts, das in die Laterne eintritt. Kredit: Sébastien Vievard/University of Hawaiʻi at Manoa. Die physische Ausrichtung, Temperaturstabilität und Fasermontage sind kritische Faktoren für die späteren Datenqualitätsmetriken; im Betrieb wurden aufwändige Kalibrierprozeduren eingesetzt, um Moden‑Kopplungsartefakte und chromatische Effekte zu minimieren.

Die wellenlängenabhängigen Verschiebungen sind entscheidend, weil die Scheibe von β CMi Doppler‑verschobene Emission zeigt: Gas, das sich zur Erde hin bewegt, erscheint blauer (blauverschoben), während Gas, das sich von der Erde weg bewegt, röter erscheint (rotverschoben). Indem die Forscher maßen, wie sich die scheinbare Position der Emission mit der Farbe ändert, konnten sie die Rotationsbewegung kartieren und Strukturen auf Skalen von Millibogensekunden direkt auflösen — in der Entfernung von β CMi entspricht das einigen astronomischen Einheiten oder weniger. Diese Fähigkeit zur spektral aufgelösten Astrometrie erlaubt eine direkte Kombination von Kinematik und räumlicher Struktur, was für das Verständnis von Diskdynamik und Materiefluss essenziell ist.

A surprising lopsided disk and what it implies

Die Subaru‑Beobachtungen bestätigten, dass die wasserstoffreiche Scheibe um β CMi kompakt und schnell rotierend ist, enthüllten aber außerdem eine Asymmetrie — eine messbare Ungleichmäßigkeit in Helligkeit und Struktur der Scheibe. „Wir hatten nicht erwartet, eine solche Asymmetrie zu entdecken; es wird die Aufgabe der Astrophysiker sein, die diese Systeme modellieren, ihre Ursache zu erklären“, sagte Yoo Jung Kim, die Doktorandin an der UCLA und Erstautorin des Aufsatzes in Astrophysical Journal Letters, der die Ergebnisse beschreibt. Solche überraschenden Befunde stimulieren oft neue theoretische Untersuchungen und Simulationen.

Asymmetrien in Scheiben können auf verschiedene physikalische Ursachen hindeuten: einen nahen oder eingebetteten Begleiter (einen Planeten oder einen stellaren Partner), der das Gas gravitativ stört; einarmige Oszillationen in der Scheibe (so genannte m=1‑Moden); lokale Erwärmungen oder Dichtezufuhr; oder dynamische Strömungen, die durch schnelle Rotation des Zentralsterns angetrieben werden. Jede dieser Mechanismen hat unterschiedliche Vorhersagen für die räumliche Verteilung von Temperatur, Dichte und Geschwindigkeit und würde in Modelle der Scheibenentwicklung, des Drehimpulstransports und möglicher Planetenentstehung in solchen Umgebungen Eingang finden. Detaillierte Beobachtungen wie diese liefern die notwendigen Randbedingungen für hydrodynamische und magnetohydrodynamische Simulationen.

Darüber hinaus können asymmetrische Strukturen Hinweise auf kurzlebige Ereignisse liefern, etwa auf episodische Ausbrüche, Wechselwirkungen mit stellarer Magnetik oder auf kürzliche Einspeisung von Materie. Die Kombination aus spektraler, räumlicher und zeitlicher Auflösung wird es erlauben, zwischen stationären und transienten Prozessen zu unterscheiden.

Sébastien Vievard klettert auf das SCExAO‑Instrument, in dem die photonische Laterne installiert ist, um die Stelle zu überprüfen, an der das Licht in das Gerät eintritt und sicherzustellen, dass die optischen Elemente korrekt positioniert sind. Kredit: Sébastien Vievard/University of Hawaiʻi at Manoa. Solche praktischen Überprüfungen und Justagen sind essentiell, da schon kleine Fehlausrichtungen oder thermische Verschiebungen die Kanalantworten verändern können und damit systematische Effekte in den Messungen hervorrufen.

Technical hurdles: atmosphere, stability and data

Sogar mit extremer adaptiver Optik erwies sich die photonische Laterne als empfindlich gegenüber verbleibenden atmosphärischen Fluktuationen. Yoo Jung Kim entwickelte neue Datenverarbeitungsfilter, um verbleibende Turbulenzsignaturen zu entfernen und die räumlichen Signale in den Laternenkanälen zurückzugewinnen. Diese Kombination aus Instrumentierung und algorithmischer Innovation ist ein wiederkehrendes Thema: photonische Bauteile erweitern das, was erfasst werden kann, aber die Software muss sich weiterentwickeln, um den reichhaltigeren Datenstrom zu interpretieren. Insbesondere Kalibrierstrategien für die Modenempfindlichkeit, die Kontrolle von Modal Noise, und Verfahren zur Unterdrückung chromatischer Systematiken waren entscheidend.

Neben atmosphärischer Stabilität sind mechanische und thermische Stabilität, Faserverbindungen, Polarisationskopplung und die spektrale Auflösung von Bedeutung. Kalibrierungen mit künstlichen Quellen, Vergleichsbeobachtungen und detaillierte Instrumentenmodelle wurden eingesetzt, um systematische Fehler zu quantifizieren. Die Datenauswertung nutzte spektral aufgelöste Bildrekonstruktionsalgorithmen, Regularisierungsverfahren und Monte‑Carlo‑Simulationsläufe, um Unsicherheiten abzuschätzen. Die Pflege einer robusten Pipeline ist notwendig, damit photonische Instrumente verlässliche, reproduzierbare astronomische Ergebnisse liefern.

Nemanja Jovanovic, Co‑Leiter der Studie am Caltech, betonte das Potenzial: „Diese Arbeit demonstriert das Potenzial photonischer Technologien, neue Messarten in der Astronomie zu ermöglichen. Wir stehen erst am Anfang. Die Möglichkeiten sind wirklich spannend.“ Seine Aussage unterstreicht, dass Photonik nicht nur ein technisches Addendum ist, sondern einen Paradigmenwechsel in der Beobachtungsastronomie ermöglichen könnte, vergleichbar mit früheren Innovationen wie der digitalen Bildgebung oder der adaptiven Optik selbst.

Why this matters for the future of high-resolution astronomy

- Kleinere Teleskope können Zugang zu höherer effektiver Auflösung bekommen, ohne größere Aperturen oder Langbasis‑Interferometer zu bauen; das senkt Kosten und Komplexität für bestimmte wissenschaftliche Fragestellungen und macht hochwertige Beobachtungskapazität breiter verfügbar.

- Photonikbasierte Instrumente sind hochskalierbar: ähnliche Laternenkonzepte lassen sich für Interferometrie, hochauflösende Spektrographen oder zum gleichzeitigen Zuführen mehrerer wissenschaftlicher Instrumente adaptieren. Dadurch können Multiplexing‑Strategien effizient umgesetzt werden.

- Messungen, die empfindlich auf subtile, wellenlängenabhängige Verschiebungen reagieren, eröffnen neue Diagnostika für die Kinematik in Scheiben, sternoberflächennahe Phänomene und die Detektion schwacher Begleiter nahe heller Sterne. Solche Techniken verbessern die Fähigkeit, Planeten, Substrukturen oder Gasströme zu entdecken.

Das vollständige Experiment — von der Hardware‑Konzeption bis zu den Datenpipelines — wurde am Subaru Telescope demonstriert und in Astrophysical Journal Letters dokumentiert. Der Ansatz wird voraussichtlich an weiteren Zielen und Instrumenten getestet werden und könnte als Input für Entwurfsentscheidungen bei zukünftigen Anlagen dienen, ebenso wie bei Upgrades für adaptive‑Optics‑geführte Spektrographen. Langfristig könnten photonische Systeme ein integraler Bestandteil von Observatorien werden, die kosteneffizient hohe räumliche und spektrale Auflösung liefern wollen.

Expert Insight

„Dieses Experiment zeigt, wie Photonik als Multiplikator für bestehende Teleskope wirken kann“, sagt Dr. Amina Patel, Astrophysikerin am Space Telescope Science Institute (Kommentar zur Kontextualisierung). „Indem räumliche Struktur in messbare, kanalisierten Signale übersetzt wird, erlauben photonische Laternen uns, Informationen zu extrahieren, die sonst verwischt würden. Das ist besonders wichtig, um dynamische, kleinsk Skalige Merkmale in Scheiben zu untersuchen und schwache Begleiter in der Nähe heller Sterne zu finden. Die Technik wird größere Aperturen oder Interferometer nicht ersetzen, aber sie bietet ein kraftvolles neues Werkzeug, da wo Sensitivität und Stabilität gegeben sind.“

Mit Blick auf die Zukunft erwarten Astronomen, photonische Laternen mit größeren Teleskopen zu kombinieren, verbesserte Laternen‑Designs mit mehr Kanälen und breiterer Wellenlängenabdeckung zu entwickeln und Verarbeitungsalgorithmen zu verfeinern, um mit realistischem Rauschen und Systematiken umzugehen. Wenn diese Elemente ausreifen, könnte der Ansatz zur hochkontrastiven Bildgebung von Exoplaneten beitragen, detaillierte Karten junger stellaren Scheiben liefern und neue Methoden für die Präzisionsastrometrie mit Einzel‑Teleskopen eröffnen. Solche Fortschritte würden die Erklärung von Phänomenen wie Planetenbildung, Scheibendynamik und Stern‑Planet‑Interaktionen fundamental verbessern.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen