5 Minuten

Überblick und wissenschaftlicher Hintergrund

Ein internationales Forscherteam hat einen neuartigen genetischen Test entwickelt, einen sogenannten polygenen Score (PGS), der die frühzeitige Vorhersage eines genetisch erhöhten Risikos für einen höheren Body-Mass-Index (BMI) bei Kindern erheblich verbessert. Der PGS kombiniert die kleinen Effekte vieler genetischer Varianten im gesamten Genom, um die Veranlagung für komplexe Merkmale wie den BMI einzuschätzen. Solche genetischen Prognosen gewinnen in der genetischen Epidemiologie und Präzisionsmedizin zunehmend an Bedeutung, da sie helfen, Personen zu identifizieren, die von frühzeitigen oder individuell zugeschnittenen Präventionsmaßnahmen profitieren könnten.

Studiendesign, Datenquellen und Methoden

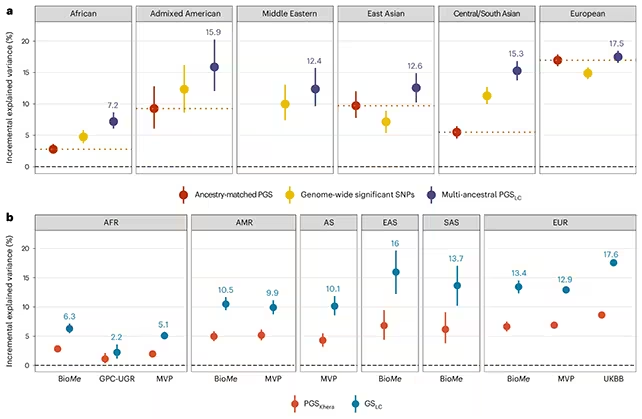

Zur Entwicklung des neuen PGS griff das Konsortium auf genomweite Daten von mehr als 5,1 Millionen Menschen zurück – eines der bislang größten Trainingssets für polygenetische Vorhersagen. Die Wirksamkeit des Scores wurde in unterschiedlichen, voneinander unabhängigen Gesundheitskohorten validiert, in denen sowohl fortlaufende BMI-Werte als auch Genomdaten von Hunderttausenden Teilnehmenden vorlagen. Indem der PGS mit herkömmlichen Prädiktoren kombiniert wurde, untersuchten die Forschenden, wie hoch der genetisch bedingte Anteil an der BMI-Entwicklung im Verlauf des Lebens bei verschiedenen Altersgruppen und Abstammungen ist.

Zentrale Ergebnisse und Bedeutung

Die Resultate zeigen, dass der polygenetische Score bereits im frühen Kindesalter einen beträchtlichen Anteil der künftigen BMI-Variation voraussagen kann. So konnte bei europäischen Probanden der mit fünf Jahren gemessene Wert rund 35% der BMI-Variabilität mit 18 Jahren erklären, während dies im mittleren Erwachsenenalter etwa 17,6% betrug. Die Aussagekraft des Scores unterschied sich dabei jedoch je nach Abstammungsgruppe deutlich: In bisher wenig vertretenen Bevölkerungen wie etwa ländlichen ugandischen Kohorten lag der Erklärungsanteil lediglich bei rund 2,2%. Diese Unterschiede führen die Wissenschaftler hauptsächlich auf die geringe Präsenz afrikanischer Genome im Trainingsdatensatz und die höhere genetische Diversität in afrikanischen Populationen zurück.

Eine weitere wichtige Beobachtung war, dass Personen mit ausgeprägter genetischer Veranlagung zu höherem BMI oftmals im ersten Jahr strukturierter Abnehmprogramme mehr Gewicht reduzierten, später jedoch auch häufiger wieder zunahmen. Dies zeigt, dass genetische Faktoren nicht unweigerlich das Schicksal bestimmen: Menschen mit erhöhtem polygener Risiko können durchaus auf Lebensstilinterventionen reagieren, allerdings fällt langfristiges Gewicht-Halten tendenziell schwerer.

Limitationen und ethische Erwägungen

Einschränkungen

Obwohl der neue PGS seinen Vorgängern zum Teil doppelt so überlegen ist, bildet die Genetik weiterhin nur einen Bestandteil des Risikoprofils. Faktoren wie Umwelt, Verhalten, soziale Lage und persönliche Entwicklung beeinflussen den BMI im Lebensverlauf maßgeblich mit. Zudem gilt der BMI als unvollkommener Indikator für den Gesundheitszustand – aktuelle Forschung rät dazu, ergänzende Kennzahlen wie das Taille-zu-Körpergröße-Verhältnis oder per DXA gemessene Fettmasse heranzuziehen.

Chancengleichheit und Repräsentation

Der Rückgang der Vorhersagekraft in unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen betont die Notwendigkeit, genetische Studien auf vielfältigere Genome auszuweiten, um einen gerechten Einsatz dieser Scores zu ermöglichen. Ohne größere Diversität besteht sonst die Gefahr, bestehende Gesundheitsungleichheiten zu verschärfen.

Anwendungsfelder, Technologien und Perspektiven

Zu den kurz- bis mittelfristigen Einsatzmöglichkeiten zählt die frühzeitige, gezielte Prävention: Werden genetisch gefährdete Kinder bereits vor dem fünften Lebensjahr erkannt, können Eltern und Ärzt:innen gezielt auf gesunde Ernährung, Bewegung und unterstützende Bedingungen hinwirken. Die Verknüpfung mit digitalen Gesundheitslösungen, elektronischen Patientenakten und Verhaltensprogrammen könnte individuelle Präventionswege eröffnen. Künftige Verbesserungen hängen davon ab, verschiedenste Genome einzubeziehen, Modelle auf klinisch relevante Zielgrößen anzupassen (statt nur den BMI) und zu erforschen, wie sich genetische mit sozialen sowie Umweltfaktoren sinnvoll kombinieren lassen.

Expertenmeinung

Die beteiligten Forschenden sehen im neuen polygenen Score einen entscheidenden Schritt in Richtung praktische, klinisch nutzbare genetische Adipositas-Risikovorhersage. Sie weisen jedoch darauf hin, dass die Vorhersagegenauigkeit stark alters- und populationsabhängig ist und dass eine verantwortungsvolle Anwendung die Berücksichtigung von Gleichberechtigung, Einwilligung und möglichen psychosozialen Auswirkungen im Familienkontext voraussetzt.

Fazit

Der innovative PGS stellt ein mächtigeres Instrument zur frühzeitigen Erkennung von Kindern mit genetischem Risiko für einen erhöhten BMI dar und eröffnet damit größere Chancen für Prävention. Dennoch sollten die Limitationen – insbesondere die geringere Genauigkeit bei unterrepräsentierten Gruppen und die grundsätzlichen Schwächen des BMI als Gesundheitsmaßstab – beachtet werden; der Score sollte stets eingebettet werden in einen umfassenden Ansatz, der genetische, umweltbezogene und verhaltensbedingte Faktoren berücksichtigt. Die weitere Integration vielfältiger Genomdaten und Studien im Praxisalltag werden zeigen, ob diese genetischen Vorhersagen dauerhaft und verantwortungsvoll in die klinische Routine und öffentliche Gesundheitsstrategien einfließen können.

Quelle: nature

Kommentar hinterlassen