8 Minuten

Koronaler Regen — kühle, dichte Plasmaklumpen, die entlang der magnetischen Bögen der Sonne fallen — beschäftigt Sonnenphysiker seit Jahrzehnten. Neue Simulationen von Forschenden der University of Hawai‘i deuten darauf hin, dass sich verschiebende Ströme schwerer Elemente die fehlende Zutat sein könnten, die diese spektakulären Niederschläge auslöst. Die Ergebnisse liefern neue Einblicke in die Dynamik der Sonnencorona, in Fragen zur koronalem Heizung und zur Entstehung von Massentransporten, die das Weltraumwetter beeinflussen können.

Eine andere Art von Wetter: Was ist koronaler Regen?

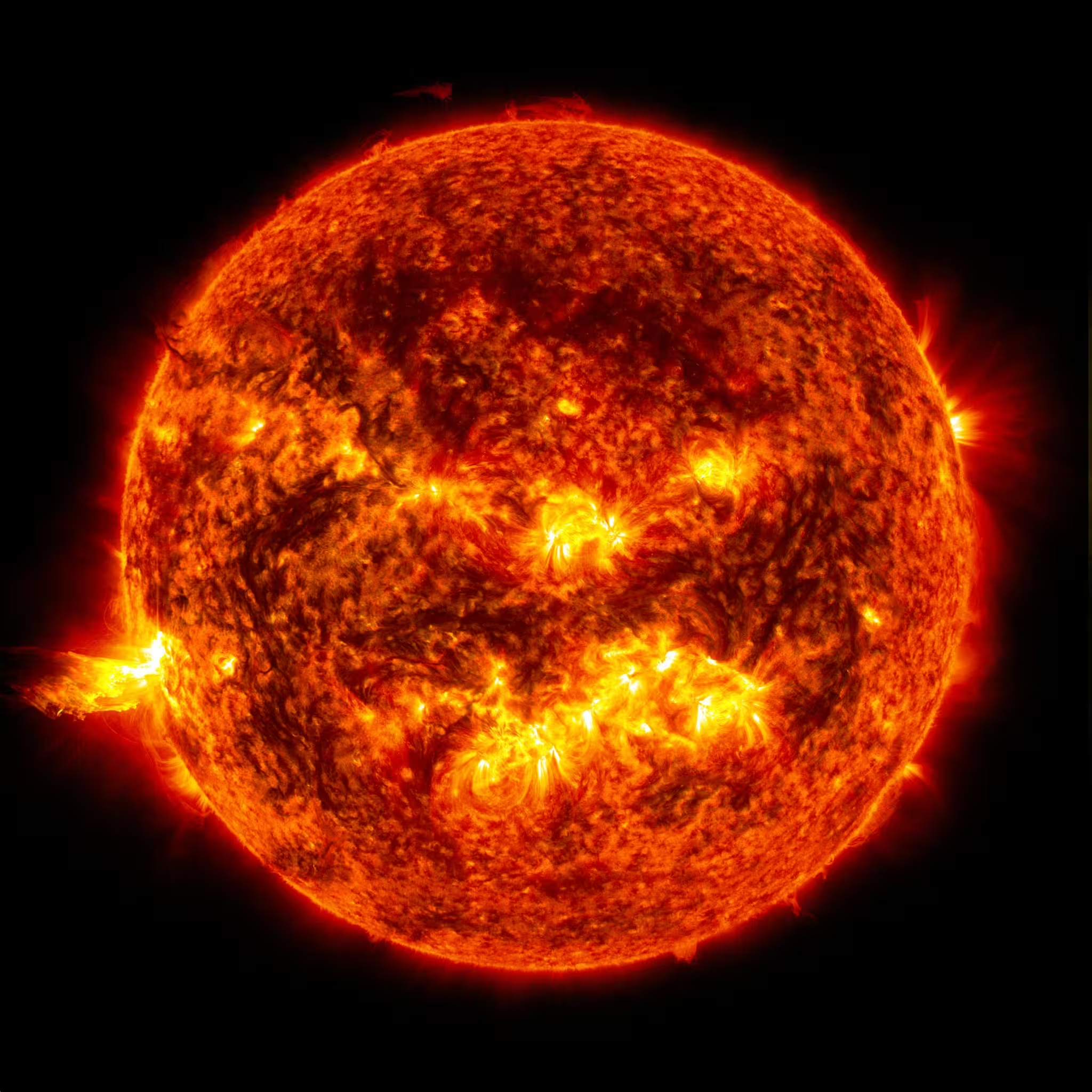

Wenn wir auf der Sonne von „Regen" sprechen, ist damit kein Wasser gemeint. Koronaler Regen besteht aus ionisiertem Gas — Plasma — das in der heißen Korona kondensiert und wieder in Richtung Sonnenoberfläche fällt. Da Plasma elektrische Ladungen trägt, folgen diese Kondensationen magnetischen Feldlinien und erzeugen helle, bogenförmige Ströme, die Entfernungen über viele Erddurchmesser überspannen können. Solche beobachtbaren Strukturen bieten direkte Hinweise auf die Form und Stärke der koronalem Magnetfelder und erlauben Beobachtern, Prozesse in der Plasmaabkühlung und -dynamik zu verfolgen.

Beobachter sehen koronalen Regen häufig nach intensiverer Sonnenaktivität wie Flares und Eruptionen. Das Phänomen legt verborgene Strukturen des Sonnenmagnetismus offen und bietet Wissenschaftlern eine seltene, dynamische Sondierung der Physik der Korona. Trotzdem blieb trotz jahrzehntelanger Beobachtungen unklar, wie genau und wie schnell das Plasma abkühlt und in fallende Klumpen kondensiert. Diese Unsicherheit betrifft zentrale Fragestellungen zur Radiativen Kühlung, zum Elementtransport und zu instabilen Vorgängen in koronalem Plasma.

Neue Simulationen: Elemente in Bewegung

Wissenschaftler am Institute for Astronomy (IfA) der University of Hawai‘i haben die üblichen Korona-Modelle so erweitert, dass die Elementhäufigkeiten — Eisen, Silizium, Magnesium und weitere Spezies — sich räumlich und zeitlich verändern dürfen. Frühere Simulationen gingen meist davon aus, dass diese Häufigkeiten in der gesamten Korona konstant sind. Das IfA-Team zeigte nun, dass sich koronaler Regen deutlich schneller bilden kann, wenn man zeitlich-variable Elementströme zulässt.

In ihren Simulationen führten lokale Veränderungen der Elementkonzentrationen zu starken Spitzen in den Strahlungsverlusten am Scheitelpunkt von Koronaschleifen. Einfach gesagt: Wenn schwerere Elemente in einer Region anreichern, strahlt dieses Plasma-Fragment Energie effizienter ab, kühlt rasch ab und saugt mehr Material in die Schleife. Dieser Zufluss beschleunigt die Abkühlung in einer Rückkopplungsschleife, die innerhalb von Minuten dichte Kondensationen erzeugt — die Keime des koronalen Regens — statt über Stunden, wie frühere Modelle oft vorhersagten. Solche Prozesse sind eng verknüpft mit der Radiativen Kühlung und mit dem lokalen Stofftransport in koronalem Plasma.

"Im Moment gehen Modelle davon aus, dass die Verteilung verschiedener Elemente in der Korona im Raum und in der Zeit konstant ist, was offensichtlich nicht der Fall ist", erklärt Luke Benavitz, ein Doktorand in Astronomie am IfA und Co-Autor der Studie. "Wenn das Modell zulässt, dass Elemente wie Eisen mit der Zeit wandern, reproduzieren die Simulationen endlich den schnellen Beginn von koronalem Regen, den wir tatsächlich beobachten." Diese Erkenntnis stellt etablierte Annahmen über konstante Elementhäufigkeiten in Frage und öffnet neue Perspektiven für die Modellierung von Korona und Solaratmosphäre.

Warum veränderliche Häufigkeiten für die Strahlungskühlung wichtig sind

Atomare Spezies wie Eisen und Silizium besitzen zahlreiche elektronische Übergänge, die beim Abkühlen des Plasmas als effiziente Strahler wirken. Je mehr dieser Atome vorhanden sind, desto größer sind die strahlungsbedingten Energieverluste bei bestimmten Temperaturen. In einer Schleifenspitze, die ohnehin nur knapp zwischen Heizung und Abkühlung ausbalanciert ist, kann schon eine moderate Anreicherung schwerer Elemente das Gleichgewicht zugunsten einer schnellen Abkühlung kippen. Dieser Effekt ist besonders relevant für die Temperaturbereiche, in denen Gebiete aus heißer Korona in Übergangsregionen und chromosphärische Bedingungen übergehen.

Dieser Mechanismus ergänzt andere vorgeschlagene Auslöser — etwa impulsive Aufheizung durch Flares, thermische Instabilitäten oder wellengetriebene Abkühlung — ist jedoch bemerkenswert, weil er koronalen Regen direkt mit kompositionellen Dynamiken verknüpft. Wenn Elementströme tatsächlich signifikant und zeitvariabel sind, widerspricht das einer grundlegenden Annahme vieler Modelle zur koronalem Heizung und zur chemischen Struktur der Sonnenatmosphäre. Die Erkenntnis betont die Notwendigkeit, Elementtransport, Fraktionierungsprozesse und gekoppelte Energieverluste in Simulationen der Korona stärker zu berücksichtigen.

Folgen für die koronale Heizung und Sonnenvorhersage

Die Entdeckung hat zwei praktische Konsequenzen. Erstens legt sie nahe, dass ein tieferes Verständnis des Problems der koronalem Heizung — der Frage, warum die Korona Millionen Grad heißer ist als die Oberfläche — einen genaueren Blick auf Elementtransport- und Fraktionierungsprozesse erfordern könnte. Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung beeinflussen lokal die Energieverluste und damit die Effektivität von Heizungsszenarien wie Nanoflares, Wellenheizung oder Rekonnexionsereignissen.

Zweitens könnten veränderliche Häufigkeiten, wenn sie koronalen Regen und rasche Abkühlung auslösen, das Timing und die Morphologie von Massenflüssen beeinflussen, die die tiefere Atmosphäre und den Sonnenwind speisen. Solche Effekte wirken sich auf die Entstehung und Eigenschaften von koronalen Massenauswürfen (CMEs) und Strukturen im Sonnenwind aus, die letztlich das Weltraumwetter an der Erde und im gesamten Sonnensystem beeinflussen. Eine verbesserte Vorhersage von Weltraumwetterereignissen hängt daher auch von einem realistischen Umgang mit chemischen und dynamischen Prozessen in der Korona ab.

"Diese Entdeckung ist wichtig, weil sie uns hilft zu verstehen, wie die Sonne wirklich funktioniert", sagt Jeffrey Reep, IfA-Astronom und Co-Autor. "Möglicherweise müssen wir die Modelle zur koronalem Heizung überdenken; es steht also viel neue und aufregende Arbeit an." Die Autoren betonen, dass diese Resultate neue Hypothesen liefern, die sich durch gezielte Beobachtungen testen lassen, insbesondere durch Spektroskopie und hochauflösende Bildgebung der Korona.

Was den Modellen noch fehlt

Obwohl die neuen Simulationen eine schnellere Bildung von Regenkondensationen nachbilden, erfassen sie noch nicht die volle Komplexität der realen Sonne. Die Korona ist von multiskalierten Magnetfeldern durchzogen, die von turbulenten Bewegungen der Photosphäre angetrieben werden, und sie unterliegt episodischen Heizungsereignissen. Zudem spielen Wellen, Strömungen, Magnetfeldumkehrungen und rekurrente Rekonnexionsprozesse eine wichtige Rolle für Transport und Energieaustausch.

Um die Modellvorhersagen zu validieren, sind Beobachtungen erforderlich, die Spektroskopie, hochauflösende Bildgebung und zeitaufgelöste Messungen kombinieren. Insbesondere sind hochfrequente Messungen der Elementzusammensetzung, temperaturabhängige Emissionslinien und Dichtemessungen entscheidend, um direkte Signaturen zeitveränderlicher Elementhäufigkeiten in Koronaschleifen nachzuweisen. Ferner müssen Modelle erweitert werden, um Strömungen, Wellen und magnetische Rekonnexion in gekoppelter Form zu berücksichtigen, damit ein realistischeres Abbild der koronalem Dynamik entsteht.

Bevorstehende Sonnensonden und bodengestützte Instrumente, die Zusammensetzung und Temperatur auf kleinen räumlichen Skalen messen können — kombiniert mit verbesserten numerischen Modellen — werden helfen, die Lücke zwischen Theorie und Beobachtung zu schließen. Solche Missionen können Schlüsselparameter quantifizieren, etwa die zeitliche Variabilität von Elementhäufigkeiten, das Ausmaß der Fraktionierung und die Wechselwirkung zwischen lokalen Anreicherungen und globalen Heizungsvorgängen.

Expertise und Kontext

"Diese Studie ist eine wichtige Erinnerung daran, dass die Korona chemisch nicht statisch ist", sagt Dr. Mira Santos, Sonnenphysikerin an einem großen Forschungsinstitut (Kommentar zur Einordnung). "Das Zulassen der zeitlichen Entwicklung von Elementhäufigkeiten verbindet die mikroskopische Atomphysik natürlich mit den makroskopischen Dynamiken, die wir beobachten können. Das Ergebnis ist ein plausibler, testbarer Weg von Zusammensetzungsänderungen zu beobachtbarem koronalen Regen." Solche Fachkommentare unterstreichen die Bedeutung, Labor- und Theoriewissen mit astrophysikalischen Beobachtungen zusammenzuführen.

Wohin die Forschung als Nächstes geht

Die Forschenden werden nun direkte Beobachtungszeichen zeitlich veränderlicher Elementhäufigkeiten in Koronaschleifen suchen — Messungen, die hochfrequente Spektroskopie und sorgfältige Kalibrierung erfordern. Instrumente, die Linienprofile unterschiedlicher Ionisationsstufen messen, können Hinweise auf lokale Anreicherung und Abflussmuster geben. Bestätigen sich diese Häufigkeitsvariationen, werden sie in Umfangreichere Modelle der Sonnenatmosphäre und des Sonnenwinds integriert, was schließlich die Fähigkeit verbessert, Weltraumwetter-Auswirkungen von koronalen Massenauswürfen und Flares vorherzusagen.

Für die breite Öffentlichkeit bleibt die Vorstellung, dass es auf der Sonne buchstäblich "regnet" — ein fremdartiges Wetter aus überhitztem Plasma, das magnetischen Bögen folgt — ein eindrucksvolles Bild. Die neue Arbeit bringt uns einen Schritt näher daran, nicht nur das Spektakel zu erklären, sondern auch die zugrunde liegende Chemie und Physik, die dieses Schauspiel choreografieren. Zusätzlich betont sie die Rolle von Elementtransport, Radiativer Kühlung und Magnetfelder für die Entstehung von Strukturen in der Korona.

Aus technischer Sicht erweitert diese Forschung die Frageliste zur koronalem Heizung: Welche Rolle spielen Fraktionierungseffekte wie das First Ionization Potential (FIP)-Phänomen bei der lokalen Anreicherung? In welchem Maße können Wellen und turbulente Strömungen Elementverteilungen über kurze Zeiträume verändern? Und wie korrelieren lokale Kompositionsänderungen mit beobachteten Parametern wie Emissionsmaßen, Dopplerverschiebungen und Dichteprofilen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt zukünftiger experimenteller und theoretischer Arbeiten.

Schließlich hat die Arbeit auch Bedeutung für die Interpretation historischer und gegenwärtiger Spektraldaten. Wenn die Elementhäufigkeiten zeitlich variieren, müssen Analyseverfahren für spektroskopische Messungen solche Variationen berücksichtigen, um Temperatur-, Dichte- und Geschwindigkeitsabschätzungen nicht systematisch zu verfälschen. Eine engere Verzahnung von Modellierung, Spektroskopie und hochaufgelöster Bildgebung wird entscheidend sein, um ein kohärentes Bild der dynamischen Korona zu erzeugen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen