10 Minuten

Wissenschaftler haben einen bedeutenden Schritt unternommen, um eines der tiefsten Rätsel der Kosmologie zu beantworten: Warum endete das frühe Universum voller Materie, statt in einem Nichts zu verschwinden? Durch das Zusammenführen von Messdaten aus zwei der weltweit führenden Neutrino-Experimente haben Forschende ihre Einsicht in das Verhalten dieser scheuen Teilchen geschärft und Hinweise gefunden, dass Neutrinos und Antineutrinos möglicherweise keine perfekten Spiegelbilder sind.

Warum Neutrinos wichtig sind: winzige Teilchen mit großer Bedeutung

Neutrinos durchdringen praktisch alles. Billionen dieser Teilchen durchqueren Ihren Körper jede Sekunde, doch sie wechselwirken nur äußerst selten mit normaler Materie. Sie tragen keine elektrische Ladung und besitzen so geringe Massen, dass man sie lange Zeit für masselos hielt. Diese schwer greifbare Natur macht Neutrinos schwierig zu untersuchen — und zugleich möglicherweise zentral für das Verständnis, warum unser Universum mehr Materie als Antimaterie enthält.

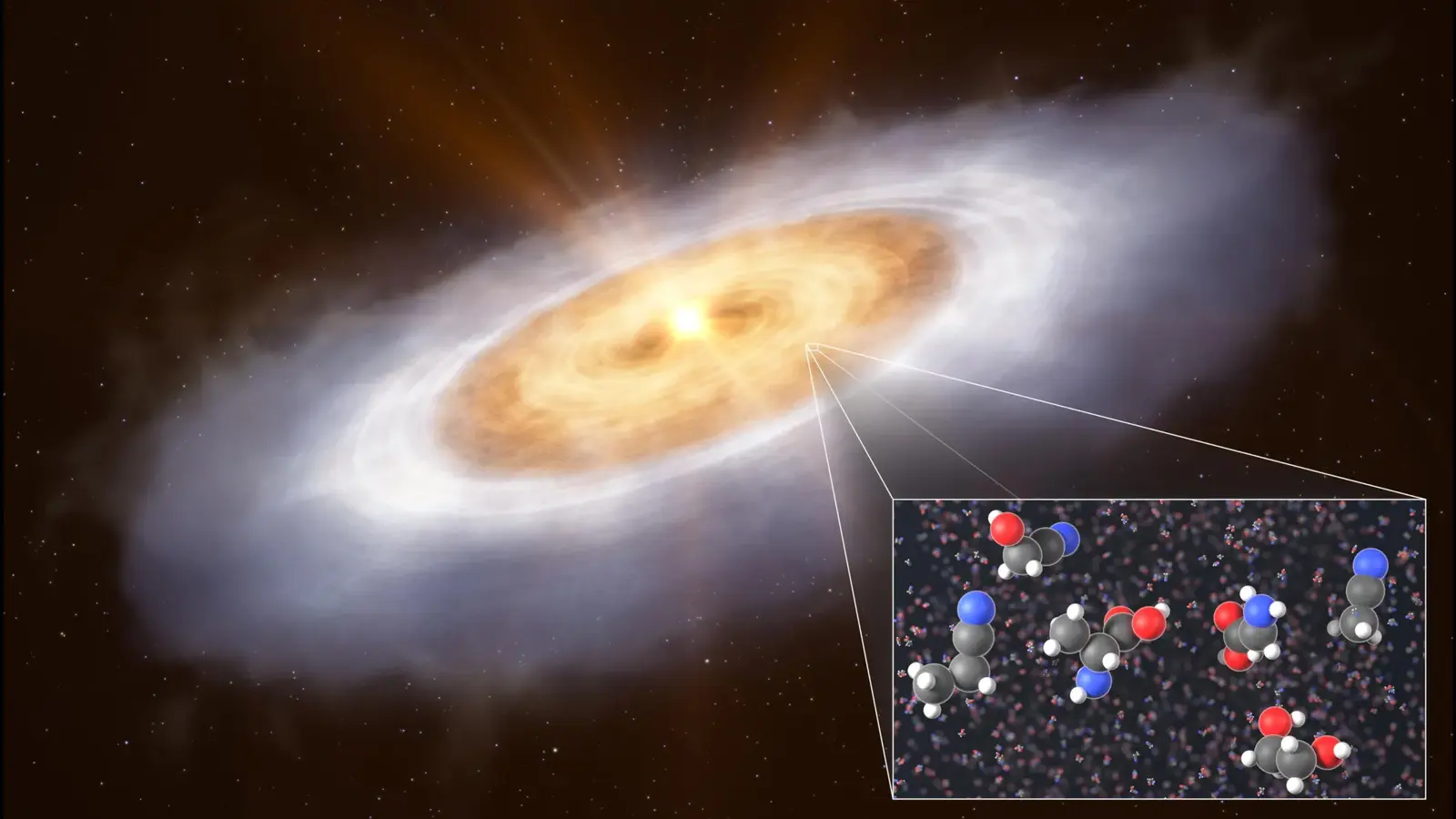

Nach der Standardvorstellung des Urknalls sollte das Universum gleiche Mengen Materie und Antimaterie erzeugt haben. Treffen Materie und Antimaterie aufeinander, vernichten sie sich gegenseitig und hinterlassen nur Energie. Doch das heutige Universum ist klar von Materie dominiert: Sterne, Planeten und letztlich Leben existieren, weil dieses Gleichgewicht zugunsten der Materie verschoben wurde. Physikerinnen und Physiker vermuten, dass eine gebrochene Symmetrie in den Grundkräften oder im Verhalten grundlegender Teilchen den Ausschlag gab — und Neutrinos zählen zu den bevorzugten Kandidaten, diese Asymmetrie zu erzeugen.

Verborgen in Strömen geisterhafter Teilchen könnten Forscherinnen und Forscher einen Hinweis darauf gefunden haben, warum das Universum nach dem Urknall nicht verschwunden ist.

NOvA + T2K: Eine transkontinentale Partnerschaft, die die Sensitivität erhöht

Zwei führende Neutrino-Experimente, NOvA in den USA und T2K in Japan, haben ihre Datensätze kürzlich kombiniert, um ihre Fähigkeit zu verstärken, zu prüfen, ob Neutrinos die CP-Symmetrie (Ladungs-Paritäts-Symmetrie) verletzen. CP-Symmetrie bedeutet, dass die Naturgesetze Teilchen und Antiteilchen als Spiegelbilder behandeln sollten. Würden Neutrinos diese Symmetrie verletzen, könnte das ein entscheidender Faktor sein, der das Materie-Antimaterie-Ungleichgewicht erklärt.

NOvA sendet einen Neutrino-Strahl über 810 Kilometer von Fermilab bei Chicago zu einem 14.000 Tonnen schweren Detektor in Ash River, Minnesota. T2K beschleunigt Neutrinos 295 Kilometer vom J-PARC-Beschleuniger in Tokai zum Super-Kamiokande-Detektor unter dem Berg Ikenoyama. Die Kombination von Ergebnissen mit langer Basislinie (NOvA) und kürzerer, jedoch intensiverer Basislinie (T2K) nutzt komplementäre Sensitivitäten: Die unterschiedlichen Strecken und Detektoren reagieren verschieden auf Oszillationsmuster und Materieeffekte. Dadurch wird die gemeinsame Analyse leistungsfähiger als die Einzelanalysen beider Experimente.

Die grenzüberschreitende Kooperation erlaubt es außerdem, systematische Unsicherheiten besser zu kontrollieren. Unterschiedliche Detektortechnologien, Energieprofile der Strahlen und Analyseschemata führen dazu, dass sich Fehlerquellen nicht vollständig überlappen. Ein kombinierter Datensatz erzielt deshalb oft strengere Beschränkungen der physikalischen Parameter und erhöht die Chance, subtile Effekte wie eine mögliche CP-Verletzung zu erkennen.

Wie die Experimente ein Flüstern in einem Sturm detektieren

Ein Neutrino nachzuweisen, ist wie in einem vollen Stadion ein einzelnes Flüstern zu hören. Sowohl NOvA als auch T2K erzeugen kontrollierte Neutrino-Strahlen mit leistungsstarken Teilchenbeschleunigern. Die Strahlen passieren Hunderte von Kilometern durch die Erde, bevor sie auf massive Detektoren treffen, die dafür ausgelegt sind, die seltenen Wechselwirkungen zu erfassen, bei denen ein Neutrino mit einem Atomkern kollidiert und eine messbare Spur hinterlässt.

Forschende klassifizieren Neutrinos nach ihrem "Geschmack" — Elektron, Myon und Tau — weil Neutrinos oszillieren können, also ihren Geschmack auf dem Weg ändern. Die Messung, wie oft ein Myon-Neutrino als Elektron-Neutrino auftritt und ob diese Wahrscheinlichkeit zwischen Neutrinos und Antineutrinos variiert, testet direkt die CP-Symmetrie im Neutrino-Sektor. Solche Messungen erfordern nicht nur robuste Detektoren, sondern auch präzise Modellierung von Wechselwirkungen, Strahlprofilen und geologischen Materieeffekten entlang der Ausbreitungsstrecken.

Technisch gesehen basieren viele Analysen auf Rekonstruktionsalgorithmen, die aus Lichtmustern oder Ladungssignalen in großvolumigen Detektoren die Ausgangsenergie und den Typ des wechselwirkenden Teilchens schätzen. Machine-Learning-Techniken und genaue Kalibrationen der Sensorik sind heute integraler Bestandteil der Datenverarbeitung. Dadurch lassen sich Signalereignisse besser von Hintergrundrauschen unterscheiden, wodurch die Empfindlichkeit für Subtilitäten wie asymmetrische Oszillationsraten steigt.

Ein Hinweis auf Ungleichgewicht: Was die kombinierte Analyse zeigte

Die gemeinsame Studie, veröffentlicht in Nature, nutzte die kombinierte statistische Kraft von NOvA und T2K, um die Schranken für Neutrino-Oszillationsparameter zu verschärfen. Die Ergebnisse deuten auf eine Differenz im Verhalten von Neutrinos und Antineutrinos hin — ein mögliches Zeichen für CP-Verletzung. Obwohl die Evidenz noch nicht als endgültig gilt, stärkt dieses Muster die Hypothese, dass Neutrinos einen Beitrag dazu leisten könnten, warum Materie den Urknall überstanden hat.

Die Analyse verengte die zulässigen Wertebereiche der sogenannten CP-Phase δCP und schränkte damit die Parameter ein, die Oszillationswahrscheinlichkeiten beeinflussen. Bestimmte Bereiche von δCP sind konsistenter mit beobachteten Unterschieden zwischen Neutrino- und Antineutrino-Daten. Diese Einschränkungen sind wichtig, weil sie zukünftigen Experimenten helfen, ihre Messprogramme und Sensitivitätsziele zu planen.

Professor Mark Messier von der Indiana University, der seit 2006 die Beteiligung seiner Universität an den Projekten leitet, beschrieb den Fortschritt als sinnvolle Entwicklung auf einem ehemals schwer lösbaren Problem: "Wir haben Fortschritte bei dieser wirklich großen, scheinbar unlösbaren Frage erzielt: Warum gibt es etwas statt nichts?" Die Beiträge seiner Gruppe reichten von Detektordesign über Dateninterpretation bis zur Betreuung von Nachwuchswissenschaftlern, die an der gemeinsamen Analyse mitarbeiteten.

Wissenschaftlicher Kontext: CP-Verletzung und das Materie–Antimaterie-Rätsel

CP-Verletzung ist bereits im Quarksektor der Teilchenphysik nachgewiesen, doch die beobachteten Effekte sind zu schwach, um die heute sichtbare Dominanz der Materie zu erklären. Wenn Neutrinos die CP-Symmetrie in ausreichendem Maße verletzen, könnten sie die zusätzliche Asymmetrie liefern, die im frühen Universum gebraucht wurde. Ein möglicher Mechanismus ist die Leptogenese, ein theoretischer Prozess, bei dem neutrinoverwandte Physik eine Überschussproduktion an Materie gegenüber Antimaterie initiiert.

Um solche Theorien zu testen, sind präzise Messungen der Oszillationsparameter erforderlich: Mischungswinkel (θ12, θ13, θ23), Massenscheiben (Δm^2) und die CP-violierende Phase, die meist mit δCP bezeichnet wird. Die kombinierte NOvA–T2K-Analyse verengt die möglichen Wertebereiche von δCP und verbessert globale Fits zu Neutrino-Daten, was wiederum die Modellbildung in Kosmologie und Teilchenphysik präziser macht. Solche globalen Analysen integrieren Ergebnisse aus Beschleunigerexperimenten, atmosphärischen Neutrinos und Reaktorexperimenten, um konsistente Parameterwerte zu extrahieren.

Darüber hinaus beeinflusst die Frage der Massenskalierung der Neutrinos (hierarchische Anordnung der Massenmassen: Normal- oder Inverted-Hierarchy) die Interpretation von Ergebnissen und die Planung künftiger Experimente. Die kombinierte Analyse trägt dazu bei, Bereiche der Parameterlandschaft auszuschließen und die Prioritäten für künftige Messungen zu klären.

Die Rolle der Indiana University und globale Zusammenarbeit

Forschende der Indiana University spielten eine wichtige Rolle in der Kooperation und trugen zur Hardware, Software und Analyse bei. IU-Physiker — darunter Mark Messier, Jon Urheim, James Musser (Emeritus), Stuart Mufson (Emeritus) und Jonathan Karty — halfen beim Entwurf von Detektorkomponenten und bei der Interpretation subtiler Datenmerkmale. Doktorandinnen, Doktoranden und Postdocs von IU, wie Reed Bowles und Alex Chang, gehören zur nächsten Generation von Wissenschaftlern, die Kompetenzen in Machine Learning, Datenanalyse und Instrumentierung aufbauen.

Große Neutrino-Kollaborationen wie NOvA und T2K sind internationale Unternehmungen. Hunderte Forschende aus mehr als einem Dutzend Ländern bündelten ihre Expertise, um die gemeinsame Analyse durchzuführen. Die Arbeit wurde unter anderem vom US-Energieministerium unterstützt und zeigt, wie das Zusammenlegen von Ressourcen und Fachwissen Entdeckungen vorantreiben kann. Solche Kooperationen fördern außerdem standardisierte Recheninfrastrukturen, gemeinsame Kalibrationsmethoden und offene Software-Tools, die der gesamten Gemeinschaft zugutekommen.

Technologische Spin-offs und Fachkräfteentwicklung

Die Hochenergiephysik treibt technologische Innovationen voran. Fortschritte in schneller Elektronik, präzisen Detektormaterialien und großskaligem Datenhandling, die für Neutrino-Experimente entwickelt wurden, finden oft Anwendungen in der medizinischen Bildgebung, Telekommunikation und in der Industrie. Beispiele reichen von photonischen Sensoren über FPGAs zur Echtzeit-Datenverarbeitung bis hin zu skalierbaren Machine-Learning-Pipelines.

Darüber hinaus verlassen Studierende solcher Projekte die Universitäten mit gefragten Kompetenzen in Datenwissenschaft, künstlicher Intelligenz, Softwareentwicklung und Systemtechnik. Diese Fachkräfte fließen sowohl in die Wissenschaft als auch in relevante Wirtschaftszweige und tragen so zur Innovationsfähigkeit breiterer wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Ökosysteme bei.

Was kommt als Nächstes: größere Detektoren und tiefere Fragen

Die NOvA–T2K-Gemeinschaftsanalyse ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zu noch präziseren Messungen. Zukünftige Experimente — insbesondere DUNE in den Vereinigten Staaten und Hyper-Kamiokande in Japan — werden größere Detektoren, längere Baselines und intensivere Strahlen einsetzen, um δCP mit deutlich höherer Präzision zu bestimmen. DUNE plant etwa eine sehr lange Baseline von rund 1300 Kilometern und enorme Flüssig-Argon-Detektoren, während Hyper-Kamiokande durch ein riesiges Wasser-Cherenkov-Volumen Sensitivität aufbauen will.

Wenn kommende Messungen eine starke CP-Verletzung bei Neutrinos bestätigen, hätte das tiefgreifende Konsequenzen für unser Verständnis des frühen Universums und könnte einen plausiblen Mechanismus für die Entstehung der Materie liefern. In diesem Fall würde sich nicht nur die partikelphysikalische Theorie weiterentwickeln, sondern auch kosmologische Modelle zur Entstehung des Materie-Überschusses müssten neu bewertet werden.

Gleichzeitig bleiben viele offene Fragen: die genaue Neutrinomassenhierarchie, die absolute Massenskala, mögliche weitere, bisher unbekannte Wechselwirkungsformen sowie die Verbindung zwischen Neutrinophysik und anderen Bereichen wie der dunklen Materie oder frühen Phasen der kosmischen Entwicklung. Diese Fragen erfordern eine abgestufte Strategie: kombinierte Analysen aktueller Daten, technologische Verbesserungen und die Realisierung der nächsten Generation großer Experimente.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

"Diese kombinierte Analyse ist genau die Art von schrittweisem, aber entscheidendem Fortschritt, die das Fach voranbringt", sagte Dr. Elena Vargas, eine Neutrino-Physikerin an einem großen Forschungsinstitut. "Wir sind noch nicht bei einer 5-Sigma-Entdeckung, aber die Verengung des Parameterraums ermöglicht es der nächsten Experimentengeneration, ihre Designentscheidungen zu optimieren. Falls Neutrinos die fehlende Zutat hinter der Materiedominanz sind, sollten wir in den kommenden zehn Jahren überzeugende Belege sehen."

Dr. Vargas betonte außerdem, dass die Zusammenarbeit zwischen Experimenten Gemeinschaftskapazitäten in den Bereichen Rechnen und Kalibration aufbaut, die essenziell sein werden, wenn DUNE und Hyper-Kamiokande in den Vollbetrieb gehen.

Warum das über die Teilchenphysik hinaus wichtig ist

Die Entdeckung des Mechanismus, der den kosmischen Materieüberschuss erzeugte, beantwortet eine grundlegende Frage: Warum gibt es etwas statt nichts? Über die philosophische Dimension hinaus haben groß angelegte physikalische Projekte praktische Auswirkungen: Neue Technologien, robuste Dateninfrastrukturen und qualifizierte Arbeitskräfte wirken in Wissenschaft und Wirtschaft hinein und fördern Innovationen in vielen Sektoren.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bleibt die Neutrino-Geschichte ein fortlaufendes Forschungsprojekt. Die Teams von NOvA und T2K haben gezeigt, wie internationale Zusammenarbeit und sorgfältige gemeinsame Analysen die wissenschaftliche Reichweite vergrößern können. Ihre Ergebnisse schließen die Frage noch nicht endgültig, bieten jedoch einen der klarsten Hinweise bisher, dass Neutrinos eine Schlüsselrolle dabei spielen könnten, warum Materie das Universum prägte.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen