8 Minuten

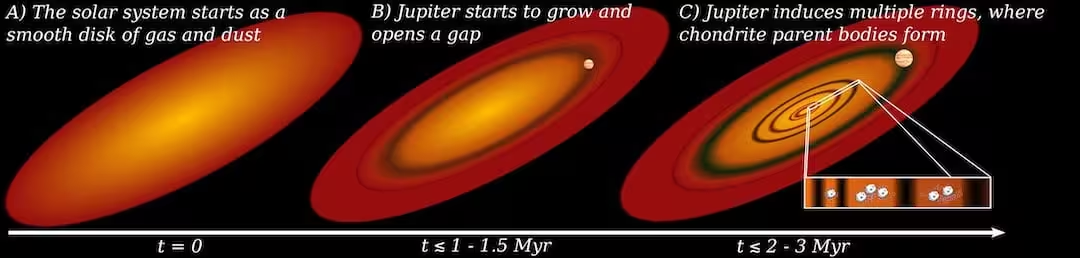

Neue Computermodelle der Rice University legen nahe, dass Jupiters rasches frühes Wachstum das junge Sonnensystem grundlegend umgestaltete, indem es Ringe und Lücken in der gas- und staubhaltigen Scheibe ausbildete und damit eine zweite Welle von planetenbildenden Gesteinsbrocken erzeugte. Diese spätere Generation von Planetesimalen könnte erklären, warum viele primitive Meteorite Millionen Jahre nach den allerersten festen Körnern entstanden sind. Die Ergebnisse verknüpfen dabei dynamische Prozesse in der protoplanetaren Scheibe mit geochemischen und isotopischen Spuren in Meteoriten und liefern wichtige Hinweise zur Planetenentstehung und Staubdynamik.

Wie ein wachsender Riese die Scheibe formt und den Drift stoppt

Planetengeologen und Astrophysiker an der Rice University, angeführt von André Izidoro und dem Doktoranden Baibhav Srivastava, kombinierten hochaufgelöste hydrodynamische Simulationen eines entstehenden Jupiter mit Modellen zur Staubdynamik und zur Planetenbildung, um den Einfluss des Riesenplaneten auf seine protoplanetare Scheibe zu verfolgen. In den in Science Advances veröffentlichten Ergebnissen zeigen die Simulationen, dass Jupiters wachsende Masse bereits sehr früh Wellen durch das umgebende Gas auslöste. Diese Druckwellen gruben eine Lücke in die Scheibe und erzeugten Druckmaxima—lokale Orte erhöhter Gasdruckverhältnisse—die für feste Teilchen wie kosmische Verkehrsstauungen wirkten.

Während kleine Körner in einer ruhigen Scheibe gewöhnlich durch aerodynamische Wechselwirkung mit dem Gas nach innen zum jungen Stern hin drifteten, fungierten die durch Jupiter verursachten Druckanstiege als Barrieren. Millimeter- bis zentimetergroße Körner sammelten sich an diesen Druckbuckeln an, statt weiter Richtung Sonne zu wandern und dort verloren zu gehen. Dadurch entstanden dichte, langfristig stabile Ringe aus Staub und Kiesel, in denen die Bedingungen für die Entstehung größerer Körper deutlich begünstigt wurden.

Innerhalb dieser Ringe erhöhten sich lokale Konzentrationen von Staub und Kieseln ausreichend, dass Teilchen durch Zusammenhalt (Kohäsion), kollisionsbedingtes Wachstum und gravitative Instabilitäten kollabieren konnten. Solche Prozesse führen zur Bildung von Planetesimalen—kilometergroßen Körpern, die als Grundbausteine für Planeten und als Vorläufer von Meteoriten fungieren. Die Simulationen veranschaulichen so, wie ein wachsender Riese nicht nur seine unmittelbare Umgebung strukturiert, sondern auch die räumlich und zeitlich verzögerte Bildung sekundärer Baukörper in der Scheibe ermöglicht.

Simulations- und Methoden: Kopplung von Gasdynamik und Staubverhalten

Das Forschungsteam nutzte gekoppelte hydrodynamische und Partikel-Evolutionscodes, um Gasströmungen, turbulente Diffusion und das Einfangen von Partikeln in hoher Detailtiefe zu modellieren. Solche Modelle berücksichtigen die Wechselwirkung zwischen Gas und Feststoff durch aerodynamische Bremsung, unterschiedliche Partikelgrößenverteilungen (von feinen Mikrometern bis zu Zentimetern), sowie Effekte wie die sogenannte Streaming-Instabilität, die lokale Konzentrationen verstärken kann.

Durch Variation von Jupiters Wachstumsrate und dem Zeitpunkt seines Aufwachsens untersuchten die Wissenschaftler verschiedene Szenarien: von einem sehr schnellen Aufbau der Planetenmasse bis hin zu verzögerter Akkretion. In Szenarien, in denen der Riesenplanet früh genug eine signifikante Masse erreichte, schnitt er den Zufluss von nach innen driftenden Festkörpern effektiv ab und schuf stabile Reservoirs. Diese Reservoirs fungieren als Geburtsort einer zweiten Planetesimalgeneration, die deutlich später als die erste Generation aus dem initialen Feststoffvorrat der Scheibe entsteht.

Technisch wurden Parameter wie die Scheibenmasse, das turbulente alpha (α) für die Viskosität, Körnergrößen und die Massenakkretion des Planeten variiert, um die Robustheit der Ergebnisse zu prüfen. Die hochaufgelösten Simulationen erlauben zudem Einblicke in die Langlebigkeit der Ringe, die Bedingungen für das Auslösen gravitativer Instabilitäten und die Wechselwirkung zwischen mehreren sich bildenden Körpern in der Nähe der Druckmaxima.

Warum Chondrite spät kamen — die zweite Generation von Bausteinen

Chondrite sind steinige Meteorite, die unveränderten Staub und kleine Glaskügelchen namens Chondren bewahren. Anders als frühe Planetesimale, die sich durch Hitze verflüssigten und differenzierten, tragen Chondrite frische chemische und isotopische Aufzeichnungen des frühen Sonnensystems. Ein lange bestehendes Rätsel war, weshalb viele Chondrite erst 2–3 Millionen Jahre nach den ältesten festen Einsprengseln, wie den Calcium-Aluminium-reichen Einschlüssen (CAIs), entstanden—ein Zeitversatz, den klassische Kollaps- und Akkretionsmodelle nur schwer erklären konnten.

Die Modelle von Izidoro und Srivastava liefern eine plausible, physikalisch begründete Erklärung: Die von Jupiter erzeugte Lücke trennte die innere von der äußeren Scheibe und schützte so die isotopischen Eigenheiten beider Regionen. Gleichzeitig schuf sie neue Ansammlungsorte, an denen sich Feststoffe zu einem späteren Zeitpunkt sammeln konnten. Die Planetesimale, die in diesen Druckfallen entstehen, repräsentieren demnach eine 'zweite Generation' an Bausteinen, deren Entstehungszeiten mit den radiometrisch bestimmten Altersangaben für chondritische Meteorite übereinstimmen.

Die Trennung in inneres und äußeres Reservoir erklärt auch die beobachtete isotopische Dichotomie zwischen Materialien des inneren und äußeren Sonnensystems—Unterschiede, die sich in Isotopen wie O, Ti oder Cr zeigen und die chemische Herkunft der Meteorite belegen. Indem Jupiter früh als Barriere wirkte, blieb diese Dichotomie erhalten, während die äußeren Regionen später erneut Planetesimale ablagerten, die dann als Chondriten zu uns gelangten.

Srivastava hebt hervor, dass dieser Mechanismus isotopische Hinweise und dynamische Entwicklung miteinander verknüpft: Jupiters frühe Anwesenheit konservierte die unterschiedlichen isotopischen Signaturen und schuf gleichzeitig Bedingungen für verzögerte Planetesimalbildung, was die zeitlichen Muster in Meteoritenproben kohärent erklärt. Diese Verbindung aus Modellierung, Isotopenchemie und Meteoritik stärkt die Gesamterklärung für die Alterungssignale im Meteoritenbestand.

Diagramm von Jupiters Wachstum. Credit: Rice University

Implikationen für Erde, innere Planeten und Exoplanetensysteme

Die Simulationen helfen auch zu erklären, warum die terrestrischen Planeten des Sonnensystems—Merkur, Venus, Erde und Mars—bei ungefähr 1 astronomischen Einheit überleben konnten, anstatt in den Stern hineinzuwandern. Indem Jupiter eine Lücke öffnete, unterband er den inneren Gasfluss, der ansonsten die schnellen, migrationsgetriebenen Verlagerungen heranwachsender Planeten (insbesondere durch Typ-I- und Typ-II-Migrationsprozesse) antreiben kann. Ohne eine solche Barriere scheinen viele junge Planeten in anderen Systemen in Richtung Zentralstern zu wandern und sich dort anzusammeln, was erklärt, warum viele Exoplaneten, etwa sogenannte Hot Super-Earths und enge Mehrfachsysteme, in der Nähe ihres Sterns zu finden sind.

Jupiters frühe Wirkung dürfte demnach das innere Sonnensystem verankert und das Schicksal der Erde verhindert haben, nahe in die junge Sonne zu spiralisieren. Darüber hinaus beeinflussen solche Strukturen in der Scheibe, wo und wann volatile Stoffe wie Wasser eingelagert oder transportiert werden—ein wichtiger Faktor für die Zusammensetzung der sich bildenden Planeten und für die Frage nach der Herkunft von Wasser auf der Erde.

Diese Erkenntnisse stehen im Einklang mit hochauflösenden Beobachtungen protoplanetarer Scheiben durch ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). ALMA-Aufnahmen zeigen häufig Ringe und Lücken in Scheiben um junge Sterne—Strukturen, die Planetologen als Signale für die Wirkung entstehender Riesenplaneten interpretieren. Die Studie von Rice unterstützt diese Interpretation und ordnet unser Sonnensystem in einen breiteren Kontext der beobachteten Scheibenstrukturen und der Planetenentstehung in der Galaxie ein.

Über die Lösung des spezifischen Problems der Meteoritenalter hinaus liefert die Arbeit einen Rahmen zur Verbindung von Meteoritenchemie, Isotopengeochemie und großskaliger Scheibendynamik. Sie deutet auf ein Sonnensystem hin, das aktiv umstrukturiert wurde, während das Feststoffinventar weiterhin evolvierte—so dokumentieren die Gesteine, die schließlich auf die Erde fielen, nicht nur einen, sondern mehrere Generationen planetarer Assemblierung. Solche Multigenerationen-Modelle haben außerdem Auswirkungen auf die Modellierung der Akkretionsgeschichte der Erde, mögliche späte Zulieferungen von Material (Late Veneer) und die Verteilung von organischen bzw. flüchtigen Komponenten.

Expertenperspektive

Dr. Lena Morales, Planetendynamikerin am Institute for Space Studies (nicht an der Rice-Studie beteiligt), kommentiert: "Diese Forschung verbindet elegant Laborbefunde aus der Meteoritik mit Teleskopbeobachtungen von Sternentstehungsregionen. Die Idee, dass Jupiter sowohl unterschiedliche isotopische Reservoirs schützen als auch eine spätere Welle der Planetesimalbildung fördern konnte, hilft, mehrere zuvor unverbundene Beobachtungen zu vereinen. Sie unterstreicht zudem, wie empfindlich die Planetenbildung auf das frühe Timing des Wachstums von Riesenplaneten reagiert."

Blickend in die Zukunft machen die Rice-Modelle überprüfbare Vorhersagen: Meteoritenpopulationen sollten Signaturen ihrer Entstehung in Druckfallen bewahren—etwa charakteristische Körnungsgrößen, isotopische Muster oder spezifische Altersspektren. ALMA-Surveys sehr junger Scheiben könnten planetenmasseinduzierte Störungen früh genug aufspüren, um das zeitliche Fenster zu bestätigen, das aus meteoritenchronologischen Befunden erforderlich ist. Weiterführende Arbeiten werden Jupiters genauere Wachstumszeitleiste verfeinern und untersuchen, wie dieses Timing mit Scheibenmasse, Turbulenzniveau und Körnergrößenverteilungen variiert.

Technisch anspruchsvolle Folgeuntersuchungen könnten zudem mehrere Planeten gleichzeitig berücksichtigen, Effekte wie Gaschemie und Temperaturstruktur detaillierter einbeziehen und die Rolle von Migration, Mehrkörperwechselwirkungen sowie resonanten Fängungen im Kontext von Ring- und Lückenbildung weiter klären. Insgesamt trägt diese Forschung dazu bei, ein kohärentes Bild von Staubdynamik, planetarer Abschottung und der vielfältigen Entstehungspfade von Planetesimalen im frühen Sonnensystem und in extrasolaren Systemen zu entwickeln.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen