9 Minuten

Astronominnen und Astronomen haben erstmals ein klares Anzeichen für einen mehrtemperaturigen koronalen Massenauswurf (CME) von einem jungen, sonnenähnlichen Stern beobachtet. Diese Beobachtung eröffnet neue Einblicke darin, wie gewaltige stellare Ausbrüche das frühe Sonnensystem geprägt und die Habitabilität junger Planeten beeinflusst haben könnten.

Ein junger Stern wie unsere Sonne: Warum EK Draconis wichtig ist

Unsere heutige Sonne produziert weiterhin koronale Massenauswürfe (CMEs), doch Hinweise aus der Sonnenforschung und stellaren Altersbestimmungen deuten darauf hin, dass die junge Sonne deutlich aktiver und ungestümer war. Um diese frühe Phase zu rekonstruieren, untersuchen Forschende sogenannte Sonnenanaloga – Sterne, die der Sonne sehr ähnlich sind, aber wesentlich jünger. EK Draconis ist ein prominentes Beispiel: Er dient als Proxy für die Sonne, wie sie vor einigen hundert Millionen Jahren war, also noch deutlich jünger und in einer intensiven Phase magnetischer Aktivität.

Die Untersuchung solcher Sterne ist entscheidend, weil energiereiche Teilchen und Plasmaauswürfe junge Planeten atmosphärisch stark verändern können. Ein besseres Verständnis von CMEs bei jungen sonnenähnlichen Sternen hilft dabei, die Bedingungen zu rekonstruieren, unter denen frühe Erde, Mars und Venus ihre Atmosphären entwickelten. Zudem liefert es wichtige Hinweise für die Habitabilität von Exoplaneten um junge Sterne: starke Strahlungs- und Teilchenflüsse können Atmosphären abtragen, aber auch chemische Reaktionen anstoßen, die zur Bildung organischer Vorstufen beitragen.

EK Draconis (oft abgekürzt EK Dra) ist dadurch besonders wertvoll, dass seine spektralen Eigenschaften, Rotationsperiode und Magnetaktivität gut untersucht sind. Diese Parameter erlauben es, Vergleiche mit theoretischen Modellen zu ziehen und die zeitliche Entwicklung magnetischer Aktivität von sonnenähnlichen Sternen nachzuvollziehen. Solche Vergleiche verbessern Vorhersagen über langzeitliche Atmosphärenverluste, Strahlungsumgebungen und klimatische Folgen auf jungen Planeten. Außerdem ist EK Draconis ein hervorragender Testfall, um zu prüfen, ob mehrkomponentige CMEs — also Auswürfe mit unterschiedlicher Temperaturstruktur — ein typisches Merkmal junger, aktiver Sterne sind.

Wie das Team eine stellare Explosion in zwei Temperaturkomponenten einfing

Ein internationales Forscherteam, an dem unter anderem Kosuke Namekata von der Kyoto University beteiligt war, koordinierte gleichzeitige Weltraum- und bodengestützte Beobachtungen, um das Ereignis vollständig zu erfassen. Die Kampagne kombinierte ultraviolette Spektroskopie des Hubble-Weltraumteleskops mit optischen Hα-Messungen dreier Bodenteleskope in Japan und Südkorea. Während Hubble gezielt weit-ultraviolette Emissionslinien beobachtete, die empfindlich auf heißes Plasma reagieren, verfolgten die terrestrischen Instrumente kühleres Wasserstoffgas über die Hα-Linie.

Die synchrone Beobachtung war entscheidend: nur durch simultanen UV- und optischen Datensatz konnten die Forschenden beide Bestandteile desselben Ausbruchs in Echtzeit verfolgen. Die Kombination unterschiedlicher Wellenlängen ist in der Zeitdomänenastronomie besonders wertvoll, weil sie physikalisch verschiedene Plasmazustände abbildet — vom millionenfach heißeren Koronaplasma bis zu kühleren, neutralen Wasserstofffäden, die oft die äußeren Anteile einer Eruption darstellen.

Methodisch nutzte das Team hochaufgelöste Spektren, um Dopplerverschiebungen der Linienprofile zu messen. Diese Verschiebungen liefern direkte Geschwindigkeitsinformationen entlang der Sichtlinie. Ergänzend wurden Lichtkurven und zeitliche Kreuzkorrelationen zwischen UV- und Hα-Signalen analysiert, um den Ablauf der Eruption zu rekonstruieren. Die simultanen Messungen ermöglichten es, Verzögerungen zwischen heißen und kühlen Komponenten zu quantifizieren und so dynamische Eigenschaften des Auswurfs zu bestimmen.

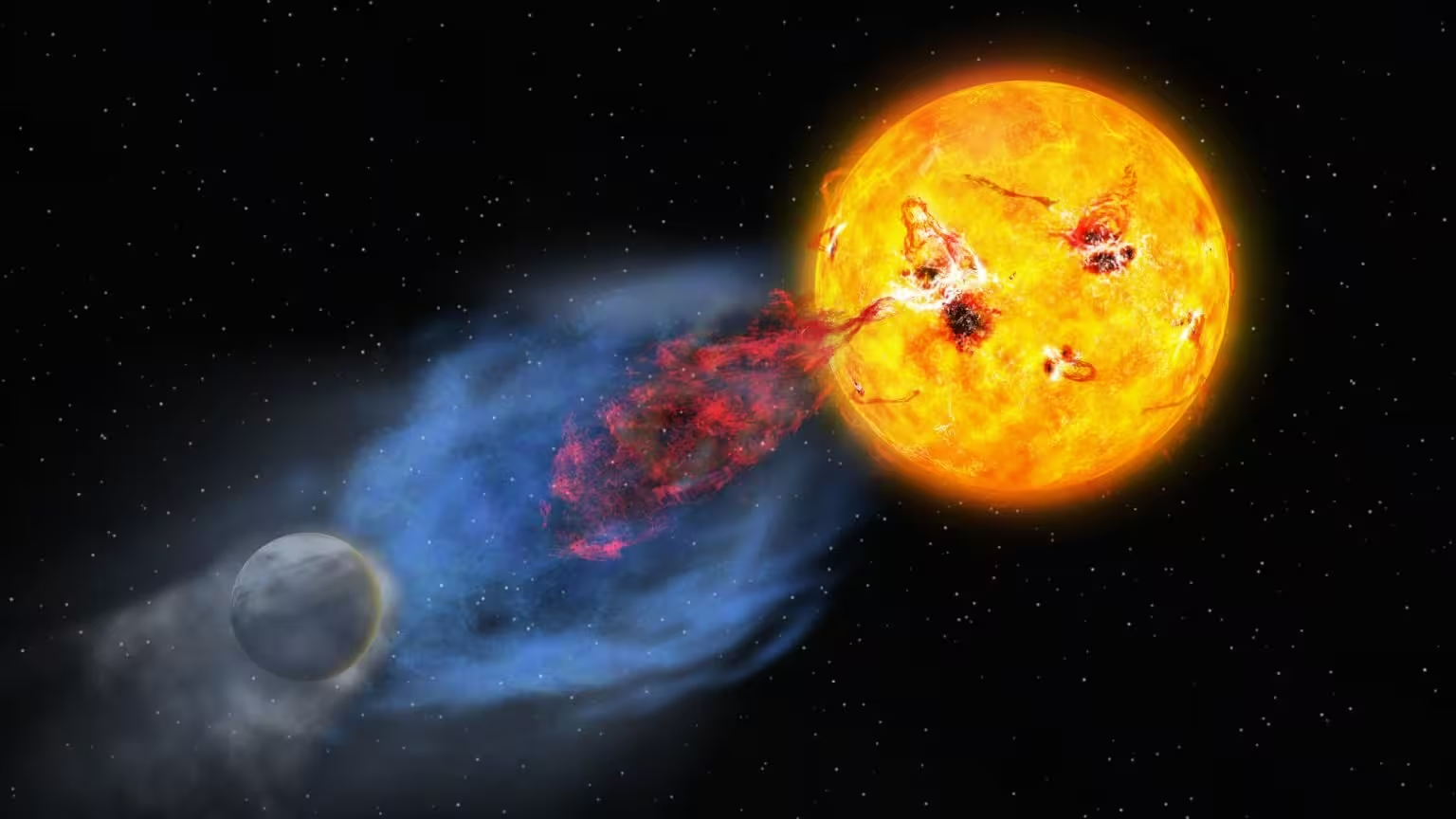

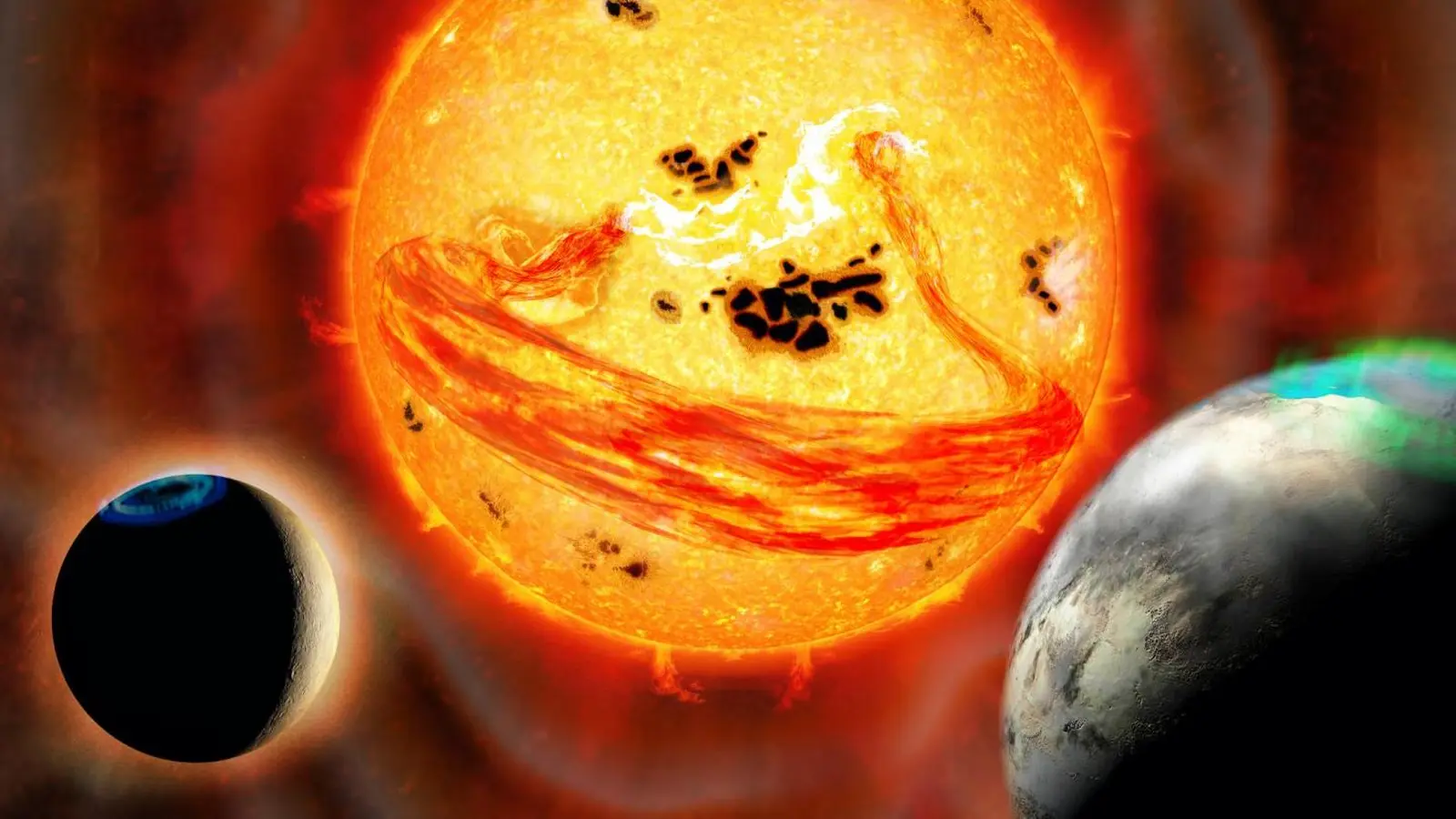

Künstlerische Darstellung eines koronalen Massenauswurfs von EK Draconis. Die heißere und schnellere Auswurfkomponente ist blau dargestellt, die kältere und langsamere Komponente rot.

Wesentliche Entdeckung: heißes, schnelles Plasma gefolgt von kühlerem, langsamerem Gas

Die Messungen zeigten eine auffällige Zwei-Komponenten-Struktur des CME. Zunächst wurde heißes Plasma mit einer Temperatur von etwa 100.000 Kelvin ausgestoßen, das sich mit Geschwindigkeiten zwischen etwa 300 und 550 Kilometern pro Sekunde bewegte. Ungefähr zehn Minuten später folgte kühleres Gas mit rund 10.000 Kelvin, das mit circa 70 Kilometern pro Sekunde nach außen strömte. Die heißere Komponente trug deutlich mehr kinetische Energie und war damit potenziell für Schockbildung und Beschleunigung energiereicher Teilchen verantwortlich.

Aus physikalischer Sicht deutet diese Sequenz auf eine differenzierte Struktur des Ausbruchs hin: ein schneller, energiereicher Kern, der Schockwellen in die Umgebung sendet, und eine langsamere, dichtere Hülle aus kühlerem Material. Solche Differenzen beeinflussen, wie weit und wie effizient Teilchen gestreut und beschleunigt werden, sowie welche Bereiche einer Planetenatmosphäre besonders starker Bestrahlung ausgesetzt sind. Die Beobachtung stützt Modelle, in denen CMEs nicht einheitlich, sondern stratifiziert sind — ein wichtiger Hinweis für Simulationen von Atmosphärenverlust und magnetosphärischem Schutz junger Planeten.

Die Energetik des heißen Kerns legt nahe, dass junge, sonnenähnliche Sterne sehr leistungsfähige, schocktreibende Eruptionen auslösen können. Diese Schocks sind verantwortlich für die Produktion hochenergetischer Teilchen (sogenannte SEPs, Solar Energetic Particles), die weit reichende Auswirkungen auf Atmosphärenchemie, Ionosphären und potenzielle biologische Belastung auf Oberflächen haben können. Daher ist die Charakterisierung beider Temperaturkomponenten für Abschätzungen von Strahlendosen und atmosphärischem Abtrag von großer Bedeutung.

Technische Anmerkungen zur Messung

- Hubbles weit-ultraviolettes Spektrographie-Instrument maß Emissionslinien, die in hochtemperaturigem Plasma entstehen, und erlaubte damit Schätzungen von Temperatur und Dopplerverschiebungen zur Bestimmung der Geschwindigkeit.

- Bodengestützte Hα-Spektren verfolgten kältere, neutralen Wasserstoffstränge, die oft der heißeren Kernregion einer CME folgen oder diese begleiten.

- Die mehrwellenlängige Beobachtungsstrategie war ausschlaggebend: ohne simultane UV- und optische Abdeckung wäre die Mehrtemperatur-Natur des Ausbruchs nicht erkennbar gewesen.

- Spektrallinienprofile wurden hinsichtlich Breite, asymmetrischer Flügel und zeitlicher Entwicklung analysiert, um Hinweise auf Turbulenz, Massenflussraten und Dichte zu gewinnen.

- Zeitliche Auflösung und Kalibrierung zwischen Instrumenten waren kritisch; Cross-Calibration ermöglichte konsistente Geschwindigkeits- und Energieschätzungen.

Warum das für Atmosphären und Leben wichtig ist

Starke CMEs und die damit verbundenen energetischen Teilchen können Atmosphären von Planeten abtragen, chemische Reaktionen anstoßen und das Gleichgewicht wichtiger Treibhausgase verändern. Im frühen Sonnensystem könnten häufige, potente Eruptionen flüchtige Schichten junger Planeten abgeschwächt oder entfernt haben. Gleichzeitig kann die Energie solcher Ereignisse zur Synthese präbiotischer Moleküle beitragen, etwa durch die Bildung reaktiver Radikale, die in der vorgängigen chemischen Evolution eine Rolle spielen.

Die neue Beobachtung unterstützt theoretische Modelle, nach denen hochenergetische Ausbrüche sowohl zerstörerische als auch konstruktive Prozesse begünstigen. Einerseits können mehrfache CME-Ereignisse die Atmosphäre dünner Planeten signifikant reduzieren — ein Prozess, der bei Mars wahrscheinlich eine Rolle gespielt hat. Andererseits liefern Schockwellen und energiereiche Teilchen Energie, die im Zusammenspiel mit atmosphärischer Chemie und Oberflächenprozessen komplexe organische Moleküle formen kann. Für die Frage der Habitabilität bedeutet das: dieselben Ereignisse können einerseits Lebensräume zerstören und andererseits Bausteine des Lebens bilden.

Forschende betonen, dass die heiße, schnellere Plasma-Komponente auf größeren Distanzen am meisten Schaden anrichten dürfte, weil sie mehr Energie trägt und starke Schocks erzeugt. Beim Modellieren von Atmosphärenverlust, Strahlenexposition an planetaren Oberflächen und langfristiger Klimaentwicklung um junge Sterne ist es deshalb wichtig, die mehrschichtige Struktur von CMEs zu berücksichtigen. Magnetfeldstärke und Geometrie von Planeten spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle: gut entwickelte Magnetosphären können einen gewissen Schutz bieten, während schwache Felder die Verwundbarkeit erhöhen.

Für Exoplanetenforschung bedeutet das konkret: Abschätzungen zur Habitabilität junger Planeten müssen CME-Frequenz, -Energie und Temperaturstruktur einbeziehen. Beobachtungen wie die an EK Draconis liefern die nötigen empirischen Daten, um Modelle zu kalibrieren und realistischere Szenarien für Atmosphärenentwicklung und -erhalt zu erstellen. Diese Datengrundlage ist auch essenziell, um die Aussagekraft von spektroskopischen Atmosphärenmessungen zukünftiger Teleskope zu verbessern.

Kooperative Astronomie: Wie Teamwork die Beobachtung ermöglichte

Der Erfolg dieser Messung beruhte auf schneller und effizienter Koordination zwischen Institutionen in Japan, Korea und den Vereinigten Staaten. Durch das Abstimmen von Hubbles festgelegten Beobachtungsfenstern mit zeitlich versetzten, bodengestützten Teleskopkampagnen gelang es dem Team, das übliche Problem zu umgehen, transiente stellare Ereignisse zuverlässig zu erfassen. Solche koordinierten Kampagnen sind ein Paradebeispiel für zeitgebundene, multi-instrumentelle Observationen in der modernen Astronomie.

Die Planung umfasste Vorhersagen der Aktivitätsphasen von EK Draconis, flexible Einsatzplanung der beteiligten Teleskope und schnelle Datenweitergabe über internationale Netzwerke. Software-Werkzeuge zur Echtzeit-Analyse halfen, kritische Zeitfenster zu identifizieren und Beobachtungen dynamisch anzupassen. Kosuke Namekata wies darauf hin, dass der Erfolg die Bedeutung internationaler wissenschaftlicher Kooperation unterstreicht: verschiedene Einrichtungen, verschiedene Länder, ein gemeinsames wissenschaftliches Ziel.

Solche Netzwerke sind zudem wichtig, weil sie systematische Langzeitüberwachung ermöglichen — nur so lassen sich Häufigkeiten, Energiespektren und statistische Eigenschaften von CME-Ereignissen an jungen Sternen bestimmen. Mit wachsender Datenbasis werden Modelle robuster und erlauben zuverlässigere Prognosen für die Habitabilität junger Exoplaneten.

Fachliche Einschätzung

Dr. Sara Velasquez, eine fiktive Astrophysikerin mit Schwerpunkt stellare Aktivität, kommentiert: "Diese Beobachtung ist ein Durchbruch, weil sie bestätigt, dass junge Sonnenanaloga CMEs mit mehreren Temperaturkomponenten hervorbringen können. Das verändert unsere Modelle zum Atmosphärenabtrag und zu Strahlungsbedingungen für junge Exoplaneten. Fortgesetzte, koordinierte Überwachung wird es ermöglichen, die Häufigkeit und Energiedistribution dieser Eruptionen zu kartieren — eine Voraussetzung, um Habitabilität außerhalb unseres Sonnensystems fundiert beurteilen zu können."

Die Einordnung durch Expertinnen und Experten zeigt: Um robuste Aussagen über die Auswirkungen von CMEs auf Atmosphären treffen zu können, sind empirische Daten aus verschiedenen Wellenlängenbereichen und von unterschiedlichen Sternmodellen erforderlich. EK Draconis liefert einen wichtigen Datenpunkt, doch die statistische Absicherung erfordert Beobachtungen einer größeren Stichprobe an jungen, sonnenähnlichen Sternen.

Zukünftige Arbeiten werden die Überwachung auf eine größere Stichprobe ausdehnen, theoretische Modelle des CME-getriebenen Atmosphärenverlusts verfeinern und die Implikationen für entdeckte Exoplanetenatmosphären mit aktuellen und kommenden Observatorien prüfen. Mehrwellenlängen-Kampagnen wie diese haben sich als zuverlässige Strategie erwiesen, um flüchtige, hochenergetische Phänomene zu erfassen, die frühe planetare Umgebungen geformt haben.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen