7 Minuten

Der vermeintlich feste Untergrund Grönlands ist nicht so unbeweglich, wie er scheint. Jahrzehnte von Eisakkumulation, abschmelzenden Gletschern und eine lang anhaltende Reaktion seit dem Ende der letzten Eiszeit bewirken ein subtiles Biegen, Dehnen und lokale Verformen der Insel. Insgesamt schiebt sich Grönland mit wenigen Zentimetern pro Jahr nach Nordwesten. Diese Veränderungen sind für menschliche Maßstäbe klein, haben jedoch Bedeutung für Navigation, Kartenwerke, geodätische Referenzsysteme und unser Verständnis dafür, wie die Erdoberfläche auf den raschen Klimawandel reagiert.

Precision tracking: how scientists measured Greenland's slow drift

Ein internationales Forscherteam unter Leitung der Technischen Universität Dänemark (DTU) kombinierte zwei Jahrzehnte kontinuierlicher GPS- und GNSS-Beobachtungen von 58 Stationen in ganz Grönland mit tausenden zusätzlich ausgewerteten GPS-Daten aus Nordamerika sowie numerischen Modellen, die die Krustenbewegungen über die letzten etwa 26.000 Jahre simulieren. Diese mehrschichtige Methodik erlaubte es, drei überlappende Treiber der Bewegung zu trennen: großräumige Plattentektonik, die unmittelbare Entlastung infolge jüngeren Eisverlusts und die lang andauernde glaziale isostatische Anpassung (GIA), die seit dem Rückzug der Eisdecken der letzten Vereisung weiter abläuft.

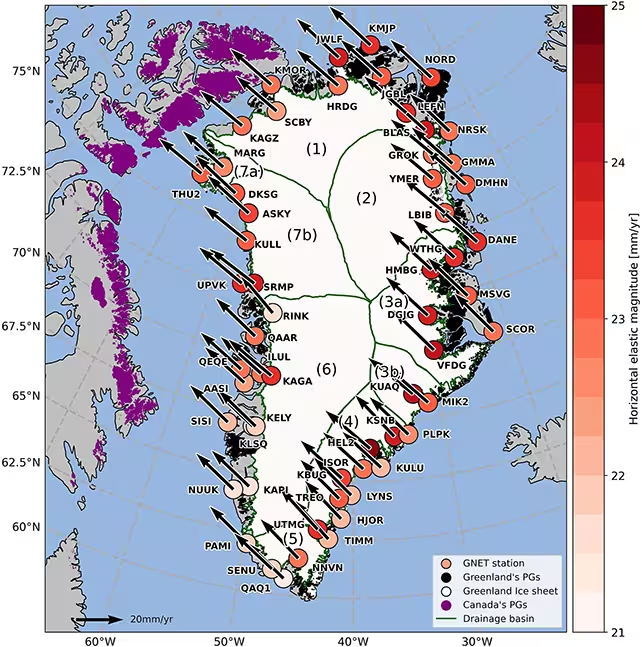

Die in der Fachzeitschrift Journal of Geophysical Research: Solid Earth veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass sich Grönland grob mit etwa 2 Zentimetern pro Jahr (ca. 0,79 Zoll/Jahr) nach Nordwesten bewegt. Lokal gibt es deutliche Unterschiede: Manche Küstenabschnitte weiten sich horizontal, andere Regionen zeigen konvergente Bewegungen und vertikalen Hebungstrends. Besonders relevant ist dabei die genaue Bestimmung der horizontalen Komponenten — sie ist methodisch anspruchsvoller als die oft besser messbare vertikale Hebung. Durch die Trennung dieser Komponenten liefert die Studie die bislang präziseste Karte darüber, wie sich die Form und Lage Grönlands schrittweise verändern.

Technisch basieren die Messungen auf langzeitlichen GNSS-Zeitreihen, robusten Positionslösungen und einer sorgfältigen Modellierung systematischer Effekte (z. B. Referenzframes, Satellitenorbitfehler, atmosphärische Verzögerungen). Die Kombination mit geodynamischen Simulationen der GIA und mit regionalen Eisschild-Modellen (Massendefizit und Massenflüsse) ermöglichte eine strikte Fehlerabschätzung und das Herauslösen von kurz- bis mittelfristigen Signalen (z. B. saisonale Massenverlagerungen) von den mehrpersistenten, jahrtausendelang wirkenden Prozessen.

Why the island is twisting: three forces at work

Der erste Einfluss ist die Plattentektonik: Grönland liegt auf der nordamerikanischen Lithosphäreplatte, deren großskalige Spannungs- und Deformationsfelder über geologische Zeiträume hinweg wirken. Diese tektonischen Kräfte setzen langfristig Bewegungen in Gang und erzeugen eine Basiskomponente der horizontalen Verlagerung. Auf diese tektonische Summe überlagert sich eine zweite Komponente — die unmittelbare Reaktion auf den jüngsten Eisverlust. Wenn Gletscher dünner werden oder zurückweichen, vermindert sich der Druck auf das Grundgestein; die Kruste kann lokal elastisch und viskoelastisch aufquellen und sich teilweise seitlich ausdehnen.

Die dritte und am längsten anhaltende Kraft ist die glaziale isostatische Anpassung (GIA). Dabei handelt es sich um die langsame, viskose Rückstellbewegung des Erdmantels, nachdem die mächtigen Eisschilde der letzten Eiszeit die Kruste abgesenkt hatten. GIA erzeugt sowohl vertikale Hebungen als auch horizontale Strömungen innerhalb der Kruste und des oberen Mantels, die sich über Jahrtausende hinziehen. Unterschiedliche Zeitskalen und Mantelviskositäten führen dazu, dass Regionen, die in geologischer Vergangenheit stark belastet waren, noch immer in eine Richtung reagieren, während neu entlastete Gebiete kurzfristig andere Bewegungsrichtungen aufweisen.

In einfachen Worten: Die letzten Jahrzehnte verstärkter Schmelze haben bestimmte Bereiche der Insel nach außen und oben gedrückt, während tiefer liegende, längerfristige Anpassungsprozesse infolge prähistorischer Eisverluste andere Zonen in die entgegen gesetzte Richtung ziehen. Diese überlagerten Effekte führen zu der beobachteten scheinbaren "Verdrehung" oder Asymmetrie in der Krustenbewegung Grönlands.

Aus geophysikalischer Sicht sind dabei mehrere Mechanismen und Parameter entscheidend: die rheologische Struktur des Mantels (z. B. effektiv-viskose Schichtdicken), die räumliche Verteilung des Eisverlusts (Eismasse und deren zeitliche Ableitung), sowie Randbedingungen wie die Interaktion mit angrenzenden Plattenbewegungen. Modellparameter werden üblicherweise mittels inverser Techniken kalibriert, indem beobachtete GNSS-Verschiebungen mit synthetischen Signalen aus Forward-Modeling verglichen werden.

Greenland is moving to the northwest. (Berg et al., J. Geophys. Res. Solid Earth, 2025)

What this means for navigation, climate science and hazards

Vermessung, Navigation und kartografische Produkte beruhen auf stabilen Referenzpunkten und präzisen geodätischen Referenzsystemen (Datum). Wenn Vermessungspunkte, Küstenmarkierungen oder feste Infrastrukturelemente um Zentimeter pro Jahr „kriechen", müssen nautische Karten, Positionsbestimmungssysteme (GNSS/RTK-Dienste) und lokale Planungen regelmäßig aktualisiert werden. Schiffsführung, Seekarten, Positionsbestimmungen für Offshore-Installationen und die Lagebestimmung in Hafenbereichen sind direkt betroffen — insbesondere in einer Arktis, die durch neue Schifffahrtsrouten und Ressourcenerschließung an Bedeutung gewinnt.

Für die Klimaforschung ist die genaue Kenntnis von Krustenbewegungen essenziell, um lokale Meeresspiegelveränderungen korrekt zu interpretieren. Tidepegel-Messungen und satellitengestützte Meeresspiegel-Messungen (z. B. Altimetrie) müssen um krustale Hebungs- und Horizontalbewegungen korrigiert werden, um globale Trends (thermische Ausdehnung, Eisschmelze) von regionalen Vertikalverschiebungen zu trennen. Ohne solche Korrekturen besteht das Risiko, lokale Meeresspiegeländerungen falsch zuzuschreiben und damit Projektionen für Küstenschutzmaßnahmen zu verfälschen.

Es gibt darüber hinaus breitere geophysikalische Konsequenzen. Die Entlastung der Kruste durch Eisverlust beeinflusst Spannungsverteilungen in der Lithosphäre und im oberen Mantel. Frühere Studien verknüpfen diese Stressänderungen mit erhöhter seismischer Aktivität in formerly glaciated regions und weisen auf mögliche Triggermechanismen für Erdbeben hin. In Vulkanregionen kann die Druckentlastung theoretisch das Magmasystem beeinflussen und eine Wiederbelebung in bisher inaktiven oder ruhenden Systemen begünstigen, wobei die Gesamtwahrscheinlichkeit stark regional variiert und von lokalen Vulkangeometrien abhängt.

Ökologische Auswirkungen sind ebenfalls möglich: Wenn ehemals vom Eis bedeckte Böden freigelegt werden, können organische Substrate und Permafrostböden plötzlich mit atmosphärischer Oxidation konfrontiert werden, was lokale Treibhausgasemissionen (z. B. CO2 und CH4) aus freigesetzten organischen Kohlenstoffspeichern begünstigen kann. Diese biologischen und biogeochemischen Rückkopplungen können die Kohlenstoffbilanz arktischer Regionen verändern und so wiederum klimarelevante Effekte mit globaler Tragweite auslösen.

Die Autoren betonen die Notwendigkeit kontinuierlicher Überwachung: Lückenlose, qualitativ hochwertige GNSS-Messreihen, ergänzende InSAR-Analysen (Radarfernerkundung) und verbesserte geodynamische Modelle werden Prognosen verfeinern, wie Grönland — und damit verbundene Küstenregionen — sich anpassen, während das hochbreitige Eis weiter zurückgeht. Solche Daten unterstützen auch die Entscheidungsträger bei Infrastrukturplanung, Küstenschutz und der Anpassung an veränderte Schiffs- und Versorgungsrouten.

„Es ist wichtig, diese Verschiebungen zu verfolgen, nicht nur aus geowissenschaftlichem Interesse, sondern auch aus praktischen Gründen wie Kartierung und maritimer Sicherheit“, fügt Danjal Longfors Berg, Geophysiker an der DTU, hinzu. Der neue Datensatz bildet eine fundiertere Basis für Wissenschaftler und politische Akteure, um die Entwicklung in einer sich schnell erwärmenden Arktis besser einzuschätzen und entsprechende Maßnahmen zu planen.

Zusammengefasst: Die Beobachtungen zeigen, dass Grönland räumlich dynamischer ist als lange angenommen. Für Geodäten, Klimawissenschaftler, Kartenhersteller und Entscheidungsträger ist das Verständnis dieser kombinierten Prozesse (Plattentektonik, jüngerer Eisverlust, GIA) zentral, um präzise Vorhersagen zu ermöglichen, Risiken zu bewerten und langfristige Anpassungsstrategien zu entwickeln. Fortlaufende internationale Kooperation, offene Datenzugänge und die Integration multi-disziplinärer Messmethoden bleiben entscheidend, um die komplexen Interaktionen zwischen Eis, Kruste und Klima weiter zu entschlüsseln.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen