10 Minuten

Wenn Sie zwischen 1981 und 1995 geboren wurden, ist Ihnen vielleicht etwas Beunruhigendes aufgefallen: Freunde, Kolleginnen oder Bekannte erhalten Diagnosen für Krankheiten, die früher meist erst im höheren Alter auftauchten. Früh auftretende Krebserkrankungen, Stoffwechselstörungen und chronische Darmbeschwerden sind keine Einzelfälle mehr. Forschende warnen inzwischen, dass Lebensstilmuster, die für Millennials typisch sind, die Krebslast in jüngere Altersgruppen verschieben — doch praktische Änderungen können das Risiko senken.

Eine generationelle Verschiebung des Krebsrisikos

Globale Daten zeigen einen deutlichen Anstieg von Krebsfällen in jüngeren Altersgruppen. Zwischen 1990 und 2019 stieg die Zahl der Krebserkrankungen bei Menschen unter 50 weltweit um etwa 79 %, während die Sterblichkeit in dieser Gruppe um rund 28 % zunahm. Das sind keine kleinen Schwankungen, sondern ein echtes epidemiologisches Signal. Warum passiert das jetzt?

Rund 80 % aller Krebserkrankungen gelten als sporadisch, das heißt sie entstehen überwiegend durch Umwelt- und Lebensstilfaktoren und nicht durch vererbte Mutationen. Dieser Begriff — Umwelt und Lebensstil — umfasst, was wir essen, wie aktiv wir sind, Schlafgewohnheiten, Alkoholkonsum, chronischen Stress, Belastungen durch Schadstoffe sowie Medikamentengewohnheiten. Kurz gesagt: Der tägliche Lebenskontext wirkt sich stark aus, und für Millennials unterscheidet sich dieser Kontext deutlich von dem ihrer Eltern.

Die Verlagerung der Krankheitslast ist multifaktoriell. Einzelne Faktoren interagieren über Jahrzehnte miteinander: frühe Adipositas kombiniert mit Lebensmitteln niedriger ernährungsphysiologischer Qualität, veränderte Trinkmuster, Schlafdefizite, Umweltchemikalien und ein höheres Maß an psychischem Stress. Diese kumulativen Belastungen können biologische Prozesse stören, die normalerweise Krebsentstehung verhindern, etwa DNA-Reparatur, Immunüberwachung und die Regulation von Entzündungsprozessen.

Ernährung, Adipositas im Kindesalter und das Darmmikrobiom

Einer der stärksten Treiber für den Anstieg früh auftretender Krebserkrankungen ist die Ernährung. Die Zunahme des Übergewichts bei Kindern begann in den 1980er-Jahren und setzte sich fort. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzte, dass 2022 mehr als 390 Millionen Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 19 Jahren zu viel wogen, davon etwa 160 Millionen als adipös eingestuft wurden. Diese Begriffe sind nicht rein kosmetisch: Übergewicht in jungen Jahren geht mit Insulinresistenz, chronisch niedriggradiger Entzündung und Hormonstörungen einher, die das Risiko für Darmkrebs, Brustkrebs und Gebärmutterschleimhautkrebs erhöhen.

Wichtig ist: Ein hoher Body-Mass-Index (BMI) in der Kindheit wirft lange Schatten. Eine Meta-Analyse mit Daten von mehr als 4,7 Millionen Personen zeigte, dass Menschen mit erhöhtem BMI im frühen Leben ein deutlich höheres Risiko für kolorektalen Krebs im Erwachsenenalter haben — etwa 39 % höher für Männer und 19 % höher für Frauen verglichen mit denen, die als Kinder einen gesunden BMI hatten.

Was wir essen, verändert zudem das Darmmikrobiom. Ernährungsweisen mit einem hohen Anteil ultra-verarbeiteter Lebensmittel reduzieren die bakterielle Vielfalt und begünstigen Stämme, die proinflammatorische Metabolite produzieren. Das Ergebnis ist ein Darmmilieu, das Reizungen, eine gestörte Barrierfunktion und Erkrankungen fördert, die von Reizdarm bis hin zu einer bakteriellen Überwucherung des Dünndarms reichen. Fragen Sie in einen Raum voller Dreißigjähriger, wie viele chronische Verdauungsbeschwerden haben — wenige werden die Hand unten lassen.

Langfristig führen frühe Ernährungsfehler nicht nur zu Übergewicht, sondern auch zu metabolischen Programmierungen: epigenetische Veränderungen, die Stoffwechselwege und Entzündungsreaktionen dauerhaft modulieren können. Diese frühen Veränderungen erhöhen die Vulnerabilität gegenüber karzinogenen Einflüssen im späteren Leben.

Alkohol, versteckte Chemikalien und Trinkmuster

Für viele Millennials sind soziales Leben und Alkohol eng verbunden. Jahrzehntelang gab es die Erzählung, dass mäßiger Weinkonsum protektiv sein könne, doch die aktuelle Evidenz ist eindeutig: Es gibt kein sicheres Niveau von Alkoholkonsum in Bezug auf Krebsrisiko. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) stuft Ethanol als Karzinogen der Gruppe 1 ein, dieselbe Kategorie wie Tabak. Der Körper wandelt Ethanol in Acetaldehyd um, eine Substanz, die DNA schädigt und die Reparaturprozesse beeinträchtigt.

Auch das Trinkverhalten spielt eine Rolle. Während ältere Generationen womöglich häufiger trinken, neigen Millennials zu Binge-Drinking — weniger Trinktage, dafür höhere Mengen an den Trinktagen — ein Muster, das mit einem höheren Risiko für verschiedene Krebsarten und weiteren Schäden verbunden ist. Zusätzlich erhöhte Besorgnis ergibt sich aus Umweltrückständen: Eine Studie in Environmental Science & Technology berichtete, dass viele Biere Spuren von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) enthalten — persistente "Forever Chemicals", die mit erhöhten Risiken für Hoden- und Nierenkrebs assoziiert sind.

Ausgehen und Treffen unter Millennials sind häufig mit Alkohol und Essen verbunden. (FoxysGraphic/Canva)

Die Kombination von Alkoholkonsum mit einem entzündungsfördernden Ernährungsstil und anderen Schadstoffexpositionen kann synergistisch wirken: Alkohol erhöht die Durchlässigkeit der Darmbarriere, verändert das Mikrobiom und kann so die Aufnahme schädlicher Substanzen erleichtern. Aus Sicht der Krebsprävention bedeutet dies, dass Reduktion des Alkoholkonsums eine klare, evidenzbasierte Maßnahme ist.

Schlafmangel, zirkadiane Störung und DNA-Reparatur

Die Schlafgewohnheiten haben sich mit dem Aufkommen von Bildschirmen, Schichtarbeit und einer 24/7-Online-Kultur dramatisch verändert. Umfragen zeigen, dass Millennials und Gen Z im Durchschnitt 30 bis 45 Minuten weniger Schlaf pro Nacht bekommen als die Babyboomer-Generation. Künstliches Licht in der Nacht unterdrückt Melatonin, ein Hormon mit antioxidativer Wirkung, das zirkadiane Rhythmen reguliert und eine Rolle im Timing der Zellteilung spielt.

Chronischer Kurzschlaf und zirkadiane Störungen schwächen DNA-Reparaturmechanismen und reduzieren Melatonins schützende Effekte. Wenn Reparaturprozesse aus dem Takt geraten und die zeitliche Steuerung des Zellzyklus unregelmäßig wird, können Mutationen akkumulieren und die Wahrscheinlichkeit steigen, dass eine beschädigte Zelle in Richtung Malignität fortschreitet. Anders gesagt: Schlechter Schlaf ist nicht nur lästig — er stellt einen biologischen Stressfaktor dar, der andere Risiken potenziert.

Zudem ist Schlaf von zentraler Bedeutung für die Immunfunktion. Während tiefer, erholsamer Schlaf Immunprozesse stärkt, führen wiederholte Schlafstörungen zu einer chronischen Entzündungsreaktion, die tumorfördernde Signalwege aktivieren kann. Für die Krebsprävention ist die Verbesserung der Schlafhygiene daher eine konkrete, wissenschaftlich gestützte Maßnahme.

Stress, Immunität und die Physiologie chronischer Sorge

Millennials berichten vergleichsweise hohe Raten von Angststörungen und chronischem Stress. Biologisch führt eine anhaltende Erhöhung von Cortisol und verwandten Stressmediatoren zu Insulinresistenz, Blutdruckanstieg und einer Abschwächung der immunologischen Überwachung — der Fähigkeit des Immunsystems, abnorme Zellen zu erkennen und zu eliminieren. Studien, die chronischen Stress mit Krebsergebnissen verbinden, deuten darauf hin, dass höherer Stress mit schlechterer Überlebensrate assoziiert ist; einige Analysen berichten von bis zu doppelt so hoher Mortalitätsrate bei schlecht bewältigtem chronischem Stress.

Stress treibt außerdem Entzündungsprozesse an, die ein Milieu schaffen, das Krebsinitiation und -progression fördert. Stressreduktion ist daher nicht nur eine Frage des psychischen Wohlbefindens; sie ist ein messbarer Bestandteil langfristiger Krebspräventionsstrategien. Praktische Ansätze reichen von psychotherapeutischer Begleitung über Achtsamkeit und Bewegung bis hin zu gesellschaftlichen Maßnahmen, die Alltagsstress reduzieren (etwa Arbeitszeitregelungen oder bezahlbare Kinderbetreuung).

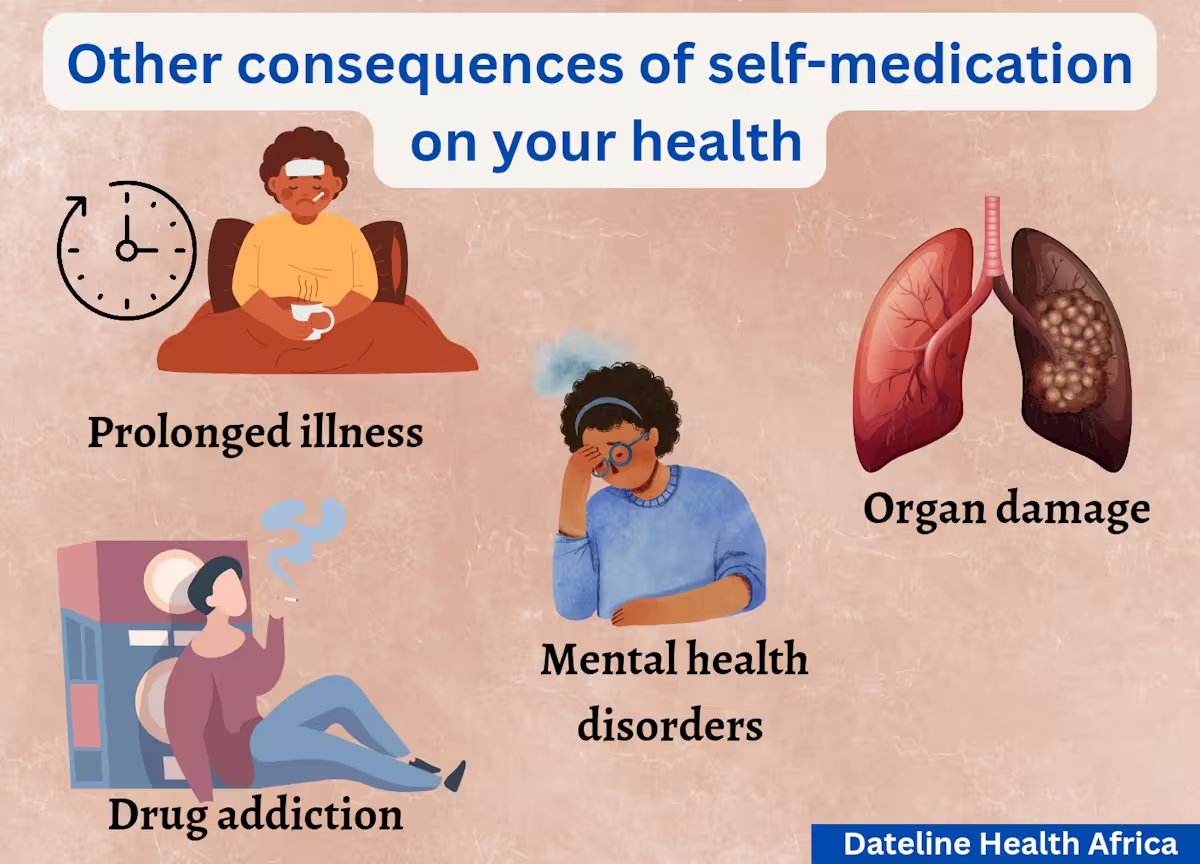

Medikamentengewohnheiten und unbeabsichtigte Schäden

Jüngere Generationen neigen eher zur Selbstmedikation, zur längerfristigen Einnahme von Medikamenten zur Symptombekämpfung oder zu schnellen Lösungen statt präventiver Maßnahmen. Das birgt Risiken. Hoher oder verlängerter Paracetamolkonsum kann die Leber schädigen und ist in bestimmten Populationen mit einem höheren Risiko für Lebererkrankungen verbunden; in vulnerablen Gruppen könnte dies das Risiko für Leberkrebs erhöhen.

Längerer Gebrauch bestimmter oraler Kontrazeptiva verändert das individuelle Risikoprofil: Er kann das Brust- und Gebärmutterhalskrebsrisiko leicht erhöhen, während gleichzeitig das Risiko für Eierstock- und Endometriumkarzinome reduziert wird — ein Abwägungsprozess, der mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt besprochen werden sollte.

Häufige Einnahme von Antazida oder wiederholte Antibiotikatherapien können Magen- und Darmmilieu verändern und dadurch Bedingungen schaffen, die karzinogene Prozesse begünstigen — etwa durch Dysbiose oder veränderte Exposition gegenüber schädlichen Verbindungen. Diese Effekte sind komplex und oft subtil, summieren sich aber auf Bevölkerungsebene zu messbaren Veränderungen in der Krankheitslast.

Zusätzliche Folgen von Selbstmedikation. (Dateline Health Africa)

Wie die nahe Zukunft aussehen könnte

Die Projektionen sind besorgniserregend. Die globalen Krebsfälle werden voraussichtlich von etwa 20 Millionen im Jahr 2022 auf nahezu 35 Millionen bis 2050 steigen — ein Anstieg um knapp 77 %. Besonders stark nimmt die Zahl der Fälle im Bereich des Verdauungsapparats und gynäkologischer Krebsarten bei jüngeren Erwachsenen zu, was Muster in Adipositas, Ernährungsgewohnheiten, Alkoholkonsum und reproduktiven Faktoren widerspiegelt.

Diese Entwicklung ist jedoch nicht unausweichlich. Viele der Treiber dieser Trends sind veränderbar. Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit, verbesserte Nahrungsmittelumgebungen, Politiken zur Begrenzung schädlicher Chemikalien, Alkoholharmreduktionsmaßnahmen, bessere Schlafhygiene und zugängliche psychische Gesundheitsangebote können das Anwachsen früh auftretender Krebserkrankungen abmildern. Auf individueller Ebene führen gezielte Lebensstiländerungen zu messbaren Vorteilen.

Wichtig ist ein integrierter Ansatz: Präventionspolitik sollte Ernährungsbildung, städtische Planung (z. B. Möglichkeiten für Bewegung und Zugang zu frischen Lebensmitteln), Regulierung tragender Schadstoffe (PFAS, Luftverschmutzung), Alkoholpolitik und Investitionen in psychische Gesundheitsdienste kombinieren. Klinische Leitlinien müssen außerdem die Bedeutung von Lebensstilmodifikationen in der primären Vorsorge betonen.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

Dr. Elena Torres, Epidemiologin mit Schwerpunkt lebensstilbedingte Krebserkrankungen, bemerkt: "Wir sehen die biologischen Konsequenzen sozialer Veränderungen. Die gute Nachricht ist, dass die meisten dieser Risiken vermeidbar sind. Die Reduktion von Adipositas im Kindesalter, das Eindämmen von Binge-Drinking, die Verbesserung des Schlafs und die Begrenzung von Umweltbelastungen werden die Inzidenz von Krebs senken. Präventionspolitiken müssen so ambitioniert sein wie die Behandlungen, die wir entwickeln."

Solche Expertinnen- und Expertenaussagen stützen sich auf eine wachsende Evidenzbasis, einschließlich bevölkerungsbasierter Kohortenstudien, Meta-Analysen und experimenteller Forschung zu Mechanismen wie Epigenetik, Mikrobiomveränderungen und immunologischer Dysregulation.

Praktische Schritte zur Risikoreduktion

Ernährung und Gewicht

- Setzen Sie auf vollwertige Lebensmittel, viele Gemüse, Ballaststoffe und begrenzen Sie ultra-verarbeitete Produkte.

- Fördern Sie eine kindgerechte Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität, um lebenslange metabolische Risiken zu reduzieren.

Alkohol und Schadstoffe

- Akzeptieren Sie: Es gibt kein sicheres Schwellenwert für Alkohol in Bezug auf Krebsrisiko; verringern Sie die Menge und vermeiden Sie Rauschtrinken.

- Setzen Sie sich für Transparenz und Regulierung von PFAS und ähnlichen Kontaminanten ein.

Schlaf, Stress und Medikamente

- Priorisieren Sie regelmäßige Schlafzeiten, reduzieren Sie Bildschirme in den Abendstunden und lassen Sie Schlafstörungen ärztlich abklären und behandeln.

- Integrieren Sie Stressmanagement-Strategien, vom therapeutischen Support über Achtsamkeit bis zu sozialen Netzwerken und community-basierten Angeboten.

- Verordnen und verwenden Sie Medikamente mit Bedacht; besprechen Sie Langzeitmedikationen und Verhütungsoptionen evidenzbasiert mit Gesundheitsfachkräften.

Millennials sind nicht machtlos. Kleine, nachhaltige Veränderungen in Ernährung, Schlaf, Stressmanagement und Schadstoffexposition können langfristig Risikoprofile verändern. Gesellschaftspolitische Maßnahmen und klinische Empfehlungen müssen den aktuellen Erkenntnisstand widerspiegeln, um jüngere Generationen besser zu schützen. Der Anstieg früh auftretender Krebserkrankungen ist ein Warnsignal der öffentlichen Gesundheit; wie Politik, Gesundheitswesen und Gesellschaft jetzt reagieren, wird die Krankheitslast der nächsten Jahrzehnte prägen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen