8 Minuten

Medikamente wie Ozempic haben die Behandlung von Diabetes und das Gewichtsmanagement verändert, indem sie Signale vom Darm zum Gehirn gezielt beeinflussen. Aktuelle Übersichtsarbeiten und klinische Studien deuten darauf hin, dass bestimmte Nahrungsmittel, zeitliche Strategien und pflanzliche Verbindungen teilweise die gleichen Darmhormonwege – allen voran GLP‑1 – ansprechen können, und das ohne Injektionen.

Kleine Veränderungen in der Ernährung können beeinflussen, wie der Körper Hunger wahrnimmt und den Blutzucker reguliert. Im Folgenden beleuchten wir die wissenschaftlichen Grundlagen der natürlichen GLP‑1‑Modulation, die Nahrungsmittel, die untersucht werden, und welche frühen klinischen Studien zu Prämahlzeitenstrategien und pflanzlich gewonnenen Verbindungen Hinweise liefern. Dabei berücksichtigen wir Mechanismen, klinische Evidenz, mögliche Anwendungsbereiche und Limitationen aus der aktuellen Forschung zur GLP‑1‑Modulation durch Ernährung, Prämahlzeiten und pflanzliche Nährstoffe.

Warum GLP-1 wichtig ist: Das Hormon hinter Appetit und Glukosekontrolle

GLP‑1 (glucagon‑like peptide‑1) ist ein im Darm produziertes Hormon, das Appetit reguliert, die Magenentleerung verlangsamt und die Insulinsekretion stimuliert, wenn der Blutzucker ansteigt. Pharmazeutische GLP‑1‑Rezeptoragonisten – etwa Semaglutid, der Wirkstoff in Ozempic – sind so konstruiert, dass sie dem raschen Abbau durch Enzyme wie die Dipeptidylpeptidase‑4 (DPP‑4) widerstehen und dadurch eine verlängerte Wirkung im Körper entfalten.

Endogenes, natürliches GLP‑1 ist hingegen kurzlebig: Der Anstieg nach einer Mahlzeit ist transient und verfliegt innerhalb kurzer Zeit. Genau diese Momentaufnahme nach dem Essen ist einer der Gründe, warum Forschende untersuchen, ob gezieltes Timing von Mahlzeiten oder das Hinzufügen bestimmter Nahrungsmittel den Darm dazu bringen kann, das Hormon zu für die Regulation nützlichen Zeitpunkten verstärkt freizusetzen. Solche Ansätze zielen auf eine physiologische Verstärkung der GLP‑1‑Antwort ab, ohne pharmakologische Halbwertszeiten zu imitieren.

Welche Lebensmittel und Verbindungen vielversprechend sind

Eine systematische Übersichtsarbeit unter Leitung von Tohada AL‑Noshokaty an der Heliopolis University hebt mehrere natürliche Kandidaten hervor, die das GLP‑1‑Signaling beeinflussen könnten. Bisher gelingt es keinem dieser natürlichen Mittel, die langanhaltende Pharmakologie von GLP‑1‑Agonisten vollständig zu reproduzieren, doch erste Hinweise zeigen messbare metabolische Effekte und potenzielle Mechanismen, die für Prävention und frühe metabolische Interventionen relevant sein könnten.

- Zimt, Berberin und Ingwer: Traditionell verwendete Heilpflanzen, die biochemische Aktivitäten zeigen, welche mit dem Glukosestoffwechsel und der Freisetzung von Darmhormonen in Verbindung stehen. Beispielsweise wurde Berberin in mehreren Studien mit verbesserten glykämischen Parametern assoziiert; Zimt und Ingwer haben entzündungsmodulierende und magenmotilitätshemmende Eigenschaften, die indirekt die GLP‑1‑Sekretion beeinflussen könnten.

- Fermentierter grüner Tee: Fermentationsprozesse verändern das Polyphenolprofil und können die Interaktion mit dem Darmmikrobiom verändern, was potenziell die Stimulation von GLP‑1 begünstigt. Fermentierte Teezubereitungen enthalten oft metabolisch aktive Derivate, die anders auf enteroendokrine Zellen wirken als unverarbeitete Polyphenole.

- Ballaststoffe und Flavonoide: Ballaststoffe beeinflussen die Darmtransitzeit, die Fermentation und die Produktion kurzkettiger Fettsäuren (SCFA), die als Signalmoleküle auf enteroendokrine Zellen wirken und GLP‑1‑Freisetzung fördern können. Flavonoide, etwa in Zitrusschalen und Hopfen enthalten, zeigen in Labor- und Tierstudien Hinweise auf eine direkte oder indirekte Stimulation von GLP‑1.

- Molkenprotein (Whey) als Prämahlzeit: Ein praktikabler, evidenzbasierter Ansatz, der in randomisierten Studien getestet wurde. Whey‑Protein kann die sekretorische Reaktion des Darmes modulieren, Insulinantworten beeinflussen und kurzfristig das Sättigungsgefühl verstärken.

.avif)

Erforschung natürlicher Produkte, die GLP‑1 modulieren

Was klinische Studien zum Timing – und zu Whey‑Protein – sagen

Das Timing scheint zentral zu sein, weil endogene GLP‑1‑Spitzen kurz andauern. Mehrere randomisierte, kontrollierte Studien aus dem letzten Jahr untersuchten eine einfache Verhaltensmaßnahme: das Trinken einer kleinen Whey‑Protein‑Preload‑Lösung etwa 15 Minuten vor einer Hauptmahlzeit. Solche Prämahlzeitenstrategien zielen darauf ab, den physiologischen GLP‑1‑Anstieg so zu verlagern, dass er den postprandialen Glukosestoffwechsel und das Sättigungsgefühl optimal beeinflusst.

In einer Studie aus dem September 2025 tranken 18 Erwachsene mit Adipositas, aber ohne Typ‑2‑Diabetes, entweder Whey‑Protein oder Wasser jeweils 15 Minuten vor Frühstück und erneut vor dem Mittagessen über vier Tage. Die Teilnehmenden, die die Whey‑Preload erhielten, zeigten geringere postprandiale Glukoseexkursionen nach dem Frühstück und eine leichte appetitzügelnde Wirkung vor dem Mittagessen. Die Forschenden vermuten, dass der Effekt durch eine verstärkte GLP‑1‑Freisetzung aus dem Darm vermittelt wird, die anschließend Insulinsekretion, Magenentleerung und zentrale neuronale Sättigungssignale beeinflusst.

Mechanistisch könnten Aminosäuren und Peptide aus Whey die enteroendokrinen L‑Zellen direkt stimulieren oder über hormonelle und neuronale Reflexe wirken. Zudem modulieren Proteine die Ausschüttung anderer Sättigungshormone wie PYY, die synergistisch mit GLP‑1 wirken können. Diese Art von zielgerichteter, zeitabhängiger Intervention ist attraktiv, weil sie kostengünstig, weit verfügbar und einfach in den Alltag integrierbar ist.

Gleichwohl sind die erzielten Vorteile bisher kurzzeitig und kleinräumig dokumentiert. Um Aussagen zur nachhaltigen Wirkung auf Körpergewicht, Insulinsensitivität und das Diabetesrisiko treffen zu können, sind größere, länger dauernde Studien erforderlich, die auch unterschiedliche Populationen, Dosen und Prämahlzeiten‑Formulierungen vergleichen. Ebenso wichtig ist die Prüfung von Sicherheit und möglicher Interaktion mit Glukosesenkern.

Ballaststoffe, Flavonoide und fermentierte Lebensmittel: Subtil, aber synergistisch

Meta‑Analysen stützen die Rolle von Ballaststoffen in der Verbesserung der Blutzuckerkontrolle und Insulinsensitivität bei Menschen mit Übergewicht oder Adipositas. Der genaue Mechanismus wird noch untersucht; vermutlich erhöhen bestimmte Ballaststoffe die Fermentation im Kolon, was zur Bildung von kurzkettigen Fettsäuren wie Butyrat führt. Diese Metabolite können enteroendokrine Zellen stimulieren und so die GLP‑1‑Freisetzung anregen.

Flavonoide – bittere und aromatische Verbindungen in Zitrusschalen, Hopfen, Tee und vielen Kräutern – wurden in In‑vitro‑ und Tierstudien mit einer Stimulation von GLP‑1 in Verbindung gebracht. Reviews aus dem Jahr 2025 fassen diese Befunde zusammen und betonen, dass sowohl die Struktur der Flavonoide als auch deren Bioverfügbarkeit für die beobachteten Effekte entscheidend sind. Fermentierte grüne Tees und einige botanische Extrakte können das Darmmikrobiom so verändern, dass Stoffwechselwege aktiviert werden, die die Hormonfreisetzung begünstigen.

Wichtig ist, dass diese Effekte oft subtil sind und wahrscheinlich am besten in Kombination auftreten: Ballaststoffe verändern das Substrat für mikrobielle Fermentation, Flavonoide können mikrobiellen Metabolismus modulieren, und fermentierte Lebensmittel liefern veränderte Polyphenolprofile – zusammen könnten sie eine synergetische Umgebung schaffen, die die GLP‑1‑Freisetzung fördert.

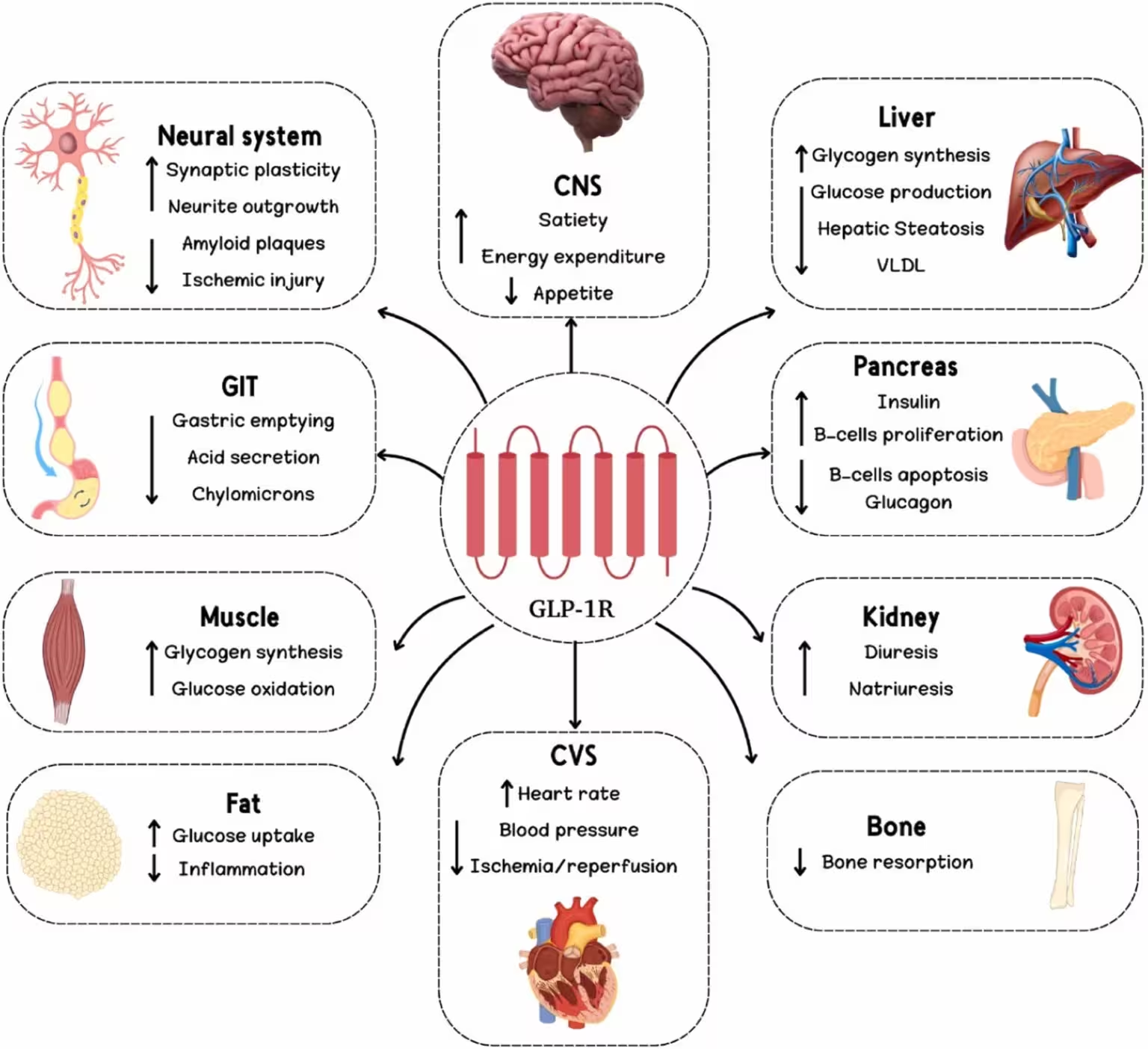

Zusammenfassung der GLP‑1‑Effekte. CNS: zentrales Nervensystem; CVS: Herz‑Kreislauf‑System; GIT: Gastrointestinaltrakt; GLP‑1R: GLP‑1‑Rezeptor; VLDL: sehr niedrigdichte Lipoproteine. (AL‑Noshokaty et al., Toxicol. Rep., 2025)

Folgen und Grenzen: Was wir noch nicht wissen

Diese frühen Befunde deuten darauf hin, dass Ernährung – und das Timing dessen, was man isst – den Darm dazu bewegen kann, zu bestimmten Zeitpunkten verstärkt GLP‑1 freizusetzen. Daraus ergibt sich die Perspektive kostengünstiger, zugänglicher Maßnahmen für Bevölkerungsgruppen ohne einfachen Zugang zu Medikamenten. Dennoch bleiben wichtige Vorbehalte: Natürliche Verbindungen wirken typischerweise kürzer, individuelle Reaktionen variieren stark, und langfristige Sicherheit sowie die Wirksamkeit hinsichtlich harter Endpunkte (etwa Diabetes‑Inzidenz oder anhaltender Gewichtsabnahme) sind bislang nicht nachgewiesen.

Weitere offene Fragen betreffen Dosis‑Antwort‑Beziehungen, optimale Zeitfenster für Prämahlzeitenstrategien, Interaktionen zwischen Nahrungskomponenten und Arzneimitteln (insbesondere oralen Antidiabetika), sowie mögliche Nebenwirkungen oder metabolische Kompensationsmechanismen bei längerfristiger Anwendung. Auch die Rolle des Mikrobioms als Mediator dieser Effekte ist komplex: Unterschiede in mikrobieller Zusammensetzung und Funktion könnten erklären, warum manche Personen stärker auf ernährungsbasierte GLP‑1‑Modulation ansprechen als andere.

Expertinnen‑ und Experteneinschätzung

„Die Idee, dass Essens‑Timing und spezifische Pflanzenstoffe Darmhormonwege nutzbar machen können, ist spannend, aber sie ist kein Ersatz für die pharmakologische Wirksamkeit“, sagt Dr. Maya R. Singh, Endokrinologin und klinische Forscherin. „Betrachten Sie ernährungsbasierte Ansätze als ergänzende Werkzeuge – nützlich für Prävention und frühe metabolische Betreuung, aber nicht als Ersatz für Medikamente bei Menschen mit fortgeschrittener Diabetes-Erkrankung.“

AL‑Noshokaty und Mitarbeitende betonen, dass natürliche GLP‑1‑Modulatoren die Therapietreue und Lebensqualität verbessern und in ressourcenarmen Umgebungen besonders wertvoll sein könnten. Dennoch sind gut konzipierte, randomisierte Studien nötig, um Dosen, Zeitpunkte und Sicherheitsprofile zu definieren und Evidenz für konkrete klinische Empfehlungen zu schaffen.

Was man ausprobieren kann – und worauf man achten sollte

Wenn Sie neugierig und grundsätzlich gesund sind, gibt es einfache Maßnahmen mit unterstützender Evidenz: eine kleine Whey‑Protein‑Preload vor Hauptmahlzeiten, eine erhöhte Ballaststoffzufuhr und das moderate Einbeziehen von flavonoidreichen Lebensmitteln wie Zitrusschalen oder Hopfen‑haltigen Getränken. Solche Maßnahmen können kurzfristig postprandiale Blutzuckerspitzen dämpfen und das Sättigungsgefühl verbessern. Kontinuität, Qualität der Lebensmittel und individuelle Verträglichkeit sind dabei ausschlaggebend.

Wichtig: Konsultieren Sie vor dem Beginn von Nahrungsergänzungen oder größeren Ernährungsumstellungen immer eine medizinische Fachperson – insbesondere, wenn Sie blutzuckersenkende Medikamente einnehmen. Wechselwirkungen, Hypoglykämierisiken und individuelle Kontraindikationen müssen bewertet werden.

Wir sind noch Jahrzehnte davon entfernt, die Pharmakologie von GLP‑1‑Rezeptoragonisten ausschließlich durch Nahrung zu ersetzen. Gleichwohl zeigt die laufende Forschung, dass die Natur Teile des Weges bieten kann. Während Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiter erforschen, wie spezifische Lebensmittel mit Darmhormonen und dem Mikrobiom interagieren, könnten praktikable, medikamentenfreie Strategien künftig eine realistische Ergänzung in der metabolischen Gesundheitsversorgung darstellen. Für die klinische Umsetzung sind jedoch größere, methodisch stringente Studien und standardisierte Empfehlungen erforderlich.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen