6 Minuten

Die Anfänge der Bewohnbarkeit der Erde: Ein kosmochemischer Überblick

Eine der großen Fragen der Wissenschaft ist, warum die Erde unter allen Gesteinsplaneten des Sonnensystems einzigartig lebensfreundlich ist. Inmitten kalter und lebensfeindlicher Welten ragt unser Planet als ein warmer, dynamischer Ort für die biologische Evolution heraus. Fortschritte in der Kosmochemie – der Wissenschaft von der Verteilung der Elemente im All – tragen dazu bei, jene kosmischen Ereignisse zu entschlüsseln, die der Erde ihren lebensfreundlichen Weg ermöglicht haben.

Turbulente Frühzeit: Chancen im Chaos des frühen Sonnensystems

Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren herrschte im jungen Sonnensystem ein heftiges Durcheinander. Planeten bildeten sich aus Gas- und Staubwolken; kleine Planetesimale und größere planetare Embryonen kollidierten und verschmolzen miteinander. Anders als heute bestimmten häufige und energiegeladene Einschläge die Entwicklung der Planetenarchitektur.

Unter den zahlreichen Kollisionen erhielt die Erde einen entscheidenden Anteil an kohligen Chondriten – urtümlichen, kohlenstoffreichen Meteoriten, die flüchtige Elemente, Wasser und komplexe organische Moleküle wie Aminosäuren enthielten. Schätzungen zufolge machen diese kohlenstoffhaltigen Bausteine etwa 5–10 % der Erdmasse aus. Insbesondere der gewaltige Einschlag mit einem Himmelskörper namens Theia – vermutlich die Quelle für die Entstehung des Mondes – könnte maßgeblich zur Anreicherung der Erde mit lebenswichtigen Substanzen beigetragen haben.

Kosmochemische Indizien: Kohlige und nicht-kohlige Meteorite

Die Planetenforschung teilt Meteorite grundsätzlich in zwei Gruppen: kohlenstoffreiche Chondriten (CCs) und nicht-kohlige Meteorite (NCs). CCs stammen vermutlich aus Regionen jenseits des Jupiter, wo kühlere Bedingungen Wasser und organische Verbindungen begünstigten. Diese Meteorite sind reich an flüchtigen Elementen und liefern zentrale Zutaten für die Entstehung bewohnbarer Planeten. Im Gegensatz dazu enthalten NCs, beispielsweise Eisenmeteorite, weniger flüchtige Bestandteile und formten sich näher an der Sonne.

Dies deutet auf zwei Hauptreservoire von Material im Sonnensystem hin. Der ungewöhnlich hohe Anteil an CC-Material auf der Erde weist auf einen besonderen Mechanismus der Materialanlieferung in der Frühzeit unserer Welt hin – möglicherweise im Zusammenhang mit dem mondbildenden Einschlag.

Solar System-Simulationen: Neue Einblicke in die Materialanlieferung

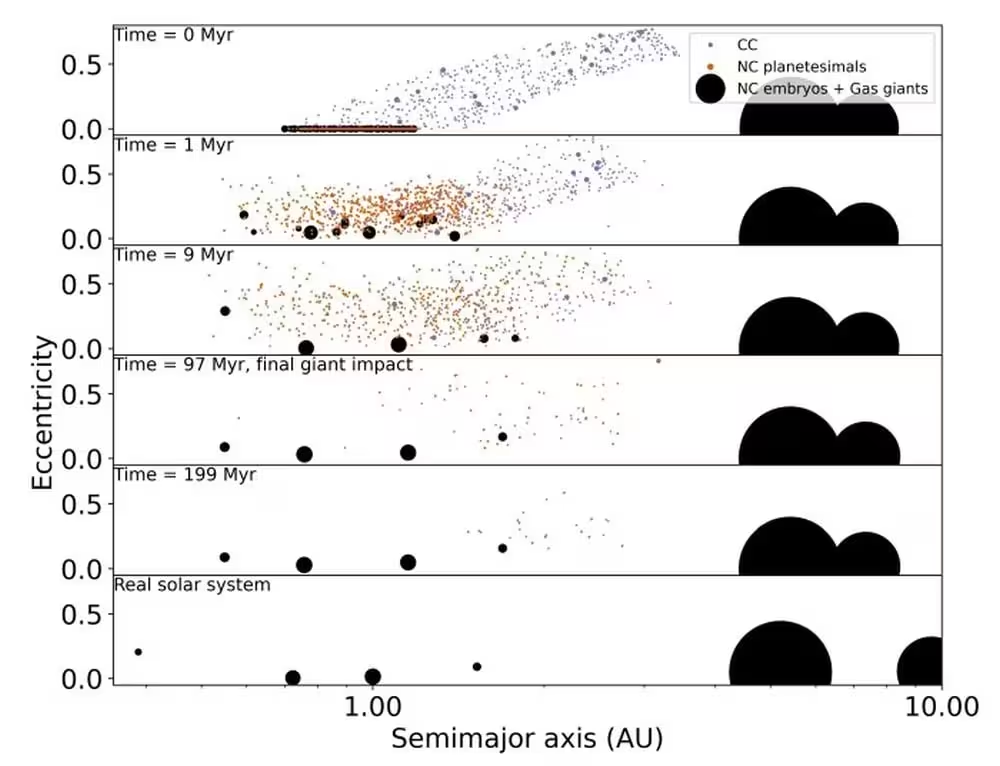

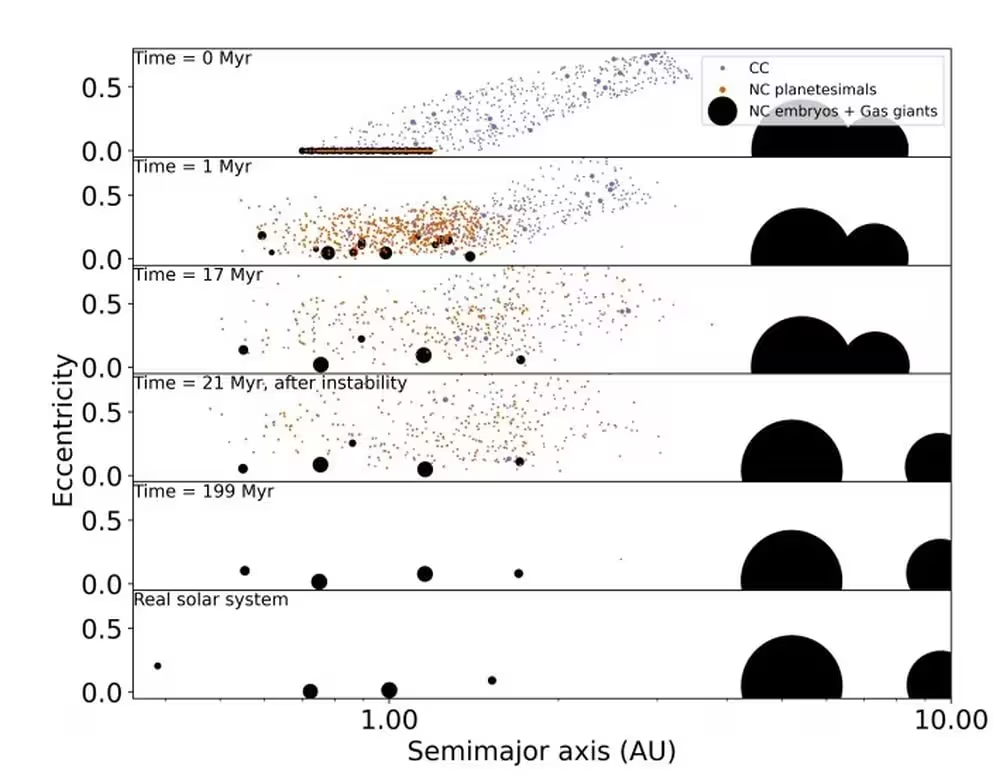

Um die Theorie zu überprüfen, dass Theia große Mengen kohligen Materials brachte, führte ein Team um Duarte Branco vom Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço in Lissabon detaillierte dynamische Simulationen durch. Ihre in der Fachzeitschrift Icarus erscheinende Arbeit modelliert die chaotischen Endphasen der Entstehung erdähnlicher Planeten mittels moderner N-Body-Simulationen, bei denen die Wechselwirkung vieler Himmelskörper verfolgt wird.

Die Simulationen untersuchten Szenarien, in denen die festen Körper entweder kleine Planetesimale, große Embryonen oder eine Mischung beider Größen darstellten. So wurde nachvollzogen, wie CC- und NC-Materialien unter verschiedenen Bedingungen auf die wachsenden Planeten des inneren Sonnensystems gelangten.

Jupiter und Saturn: Dynamische Schlüsselrollen im Sonnensystem

Eine zentrale Rolle spielt das sogenannte "Nice-Modell", welches beschreibt, wie die Riesenplaneten Jupiter und Saturn nach ihrer Entstehung ihre Umlaufbahnen veränderten. Diese Bewegungen führten zu gravitativen Turbulenzen, die kohlenstoffreiche Materie aus den äußeren Bereichen der solaren Urwolke ins innere Sonnensystem lenkten.

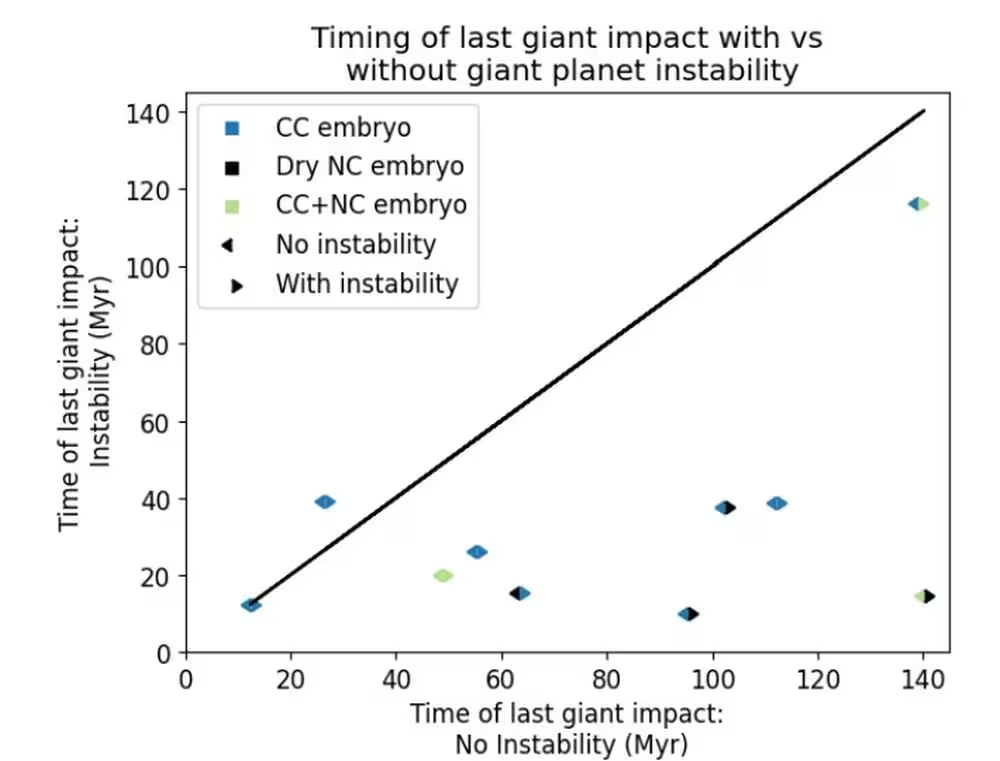

Anhand von Simulationen mit und ohne solche planetaren Instabilitäten untersuchten die Forscher den Einfluss auf die Anreicherung von Erde und Mars mit kohlenstoffhaltigem Material. Die Ergebnisse zeigen signifikant erhöhte Anteile von CC-Material auf der Erde durch Migration der Riesenplaneten, insbesondere durch Bahnveränderungen Jupiters.

Der Theia-Einschlag: Katalysator für eine lebensfreundliche Erde

Im Mittelpunkt der Simulationen steht der hypothetische Zusammenstoß zwischen der jungen Erde und Theia – einem Mars-großen Proto-Planeten. Frühere geochemische Analysen deuten darauf hin, dass Theia reich an Kohlenstoff war und somit als idealer Träger für CC-Material diente.

Die Modellrechnungen bestätigen, dass in Szenarien mit gemischten Bausteinen der finale kollidierende Körper (Theia) in über der Hälfte der Fälle einen hohen Anteil an CC-Material besaß. In rund 38,5 % der Durchläufe war der Einschlagkörper ein unveränderter, kohliger Embryo; in weiteren 13,5 % ein nicht-kohlischer Embryo, der zuvor mit CC-Material verschmolzen war.

Diese Ergebnisse stützen die Annahme, dass der Einschlag nicht nur für die Entstehung des Mondes, sondern auch für die Ausstattung der Erde mit lebenswichtigen chemischen Komponenten wie Wasser und organischen Molekülen entscheidend war.

Impakte und Migration: Die formative Phase der Gesteinsplaneten

Die Modelle des Teams legen nahe, dass das frühe Sonnensystem aus zwei verschachtelten Ringen aus Gestein bestand: einem inneren Ring und einem äußeren, angefüllt mit kohlenstoffreichen Chondriten. Als Uranus und Neptun nach innen wanderten, schleuderte ihre Schwerkraft viele CC-Planetesimale in die Nähe der entstehenden Gesteinsplaneten – darunter auch die Erde. Während ein Teil des Materials im Asteroidengürtel zurückblieb, wurden größere Fragmente auf Kollisionskurs mit der Erde befördert.

Die simulierten Akkretionsgeschichten zeigen eine Abfolge riesiger Kollisionen von Embryonen und Planetesimalen, unterbrochen von entscheidenden Treffern kohlreicher Körper aus dem äußeren Sonnensystem. Diese Entwicklung erklärt nicht nur die heutigen Masse- und Bahneigenschaften der inneren Planeten, sondern auch die chemischen Unterschiede – beispielsweise den vergleichsweise niedrigen CC-Anteil des Mars.

Das Zeitfenster des letzten Riesenimpakts

Brancos Simulationen verdeutlichen, dass der letzte, maßgebliche Einschlag – die Kollision von Erde und Theia – vermutlich 5 bis 150 Millionen Jahre nach Auflösung der sonnennahen Gaswolke stattfand. Meist liegt das Zeitfenster aber zwischen 20 und 70 Millionen Jahren – konsistent mit geochemischen und mondentstehungstheoretischen Annahmen.

Auffällig ist: Während der gesamten Frühzeit der Erde wurden kohlige Embryonen und Planetesimale angeliefert, die Hauptrate lag jedoch in der stürmischen Endphase – der Epoche des mondbildenden Ereignisses.

Jupiter als kosmischer Torwächter: Implikationen für lebensfreundliche Planeten

Über die chemische Entwicklung der Erde hinaus unterstreichen diese Resultate die kritische Rolle Jupiters. Durch seine Migration begrenzte Jupiter nicht nur den Asteroidengürtel, sondern lenkte entscheidend Kohlenstoff und andere flüchtige Bestandteile ins bewohnbare innere Sonnensystem. Diese seltene Konstellation aus dynamischen und chemischen Faktoren zeigt, wie viele Bedingungen zusammenspielen müssen, damit ein Planet wie die Erde bewohnbar werden kann.

„Im Rahmen unserer Szenarien enthielt der letzte große Impaktor in etwa der Hälfte der Misch-Simulationen einen signifikanten CC-Anteil“, so die Autoren. Meist handelte es sich dabei um einen ursprünglichen kohligen Körper wie Theia, während in anderen Fällen das Material durch frühere Kollisionen angeliefert wurde.

Diese Erkenntnisse haben direkte Auswirkungen auf die Suche nach Leben im Universum. Es reicht nicht, dass ein Exoplanet sich in der habitablen Zone eines Sterns befindet – entscheidend ist auch dessen chemische Ausstattung, die nur durch seltene kosmische Prozesse wie planetare Migration und großräumige Materialanlieferung ermöglicht wird.

Fazit

Neue dynamische Modelle bekräftigen die Hypothese, dass die Erde ihren Lebensraum vor allem einem gewaltigen mondbildenden Einschlag mit einem kohlenstoffreichen Körper verdankt. Dieses Szenario verknüpft die chaotische Frühzeit unseres Sonnensystems, die Migration der Gasriesen und die entscheidende Kollision mit Theia, die unser Planet mit Wasser und organischer Substanz versorgte. Der fein abgestimmte Ablauf aus Einschlägen und Materialanreicherung macht deutlich, wie unwahrscheinlich und selten die Entstehung einer bewohnbaren Erde ist. Unsere wachsenden Einblicke in andere Planetensysteme lassen erahnen, wie einzigartig der kosmische Weg der Erde zur Lebensfreundlichkeit wirklich war.

Quelle: universetoday

Kommentare