6 Minuten

Toyota kündigt möglichen Durchbruch bei Elektroautos an

Toyota gibt an, weltweit die ersten Elektrofahrzeuge mit Festkörperbatterien (Solid-State-Batterien) etwa in den Jahren 2027–2028 auf den Markt bringen zu wollen. Ein solcher Schritt könnte die Erwartungen an Sicherheit, Reichweite und Ladegeschwindigkeit von Elektrofahrzeugen grundlegend verändern. Die Ankündigung folgt auf eine mehrjährige Zusammenarbeit mit Sumitomo Metal; Toyota erklärt, dass die Partner entscheidende technische Hürden zur Massenproduktion langlebiger Festkörperzellen überwunden hätten.

Was hat sich geändert: die Chemie hinter der Ankündigung

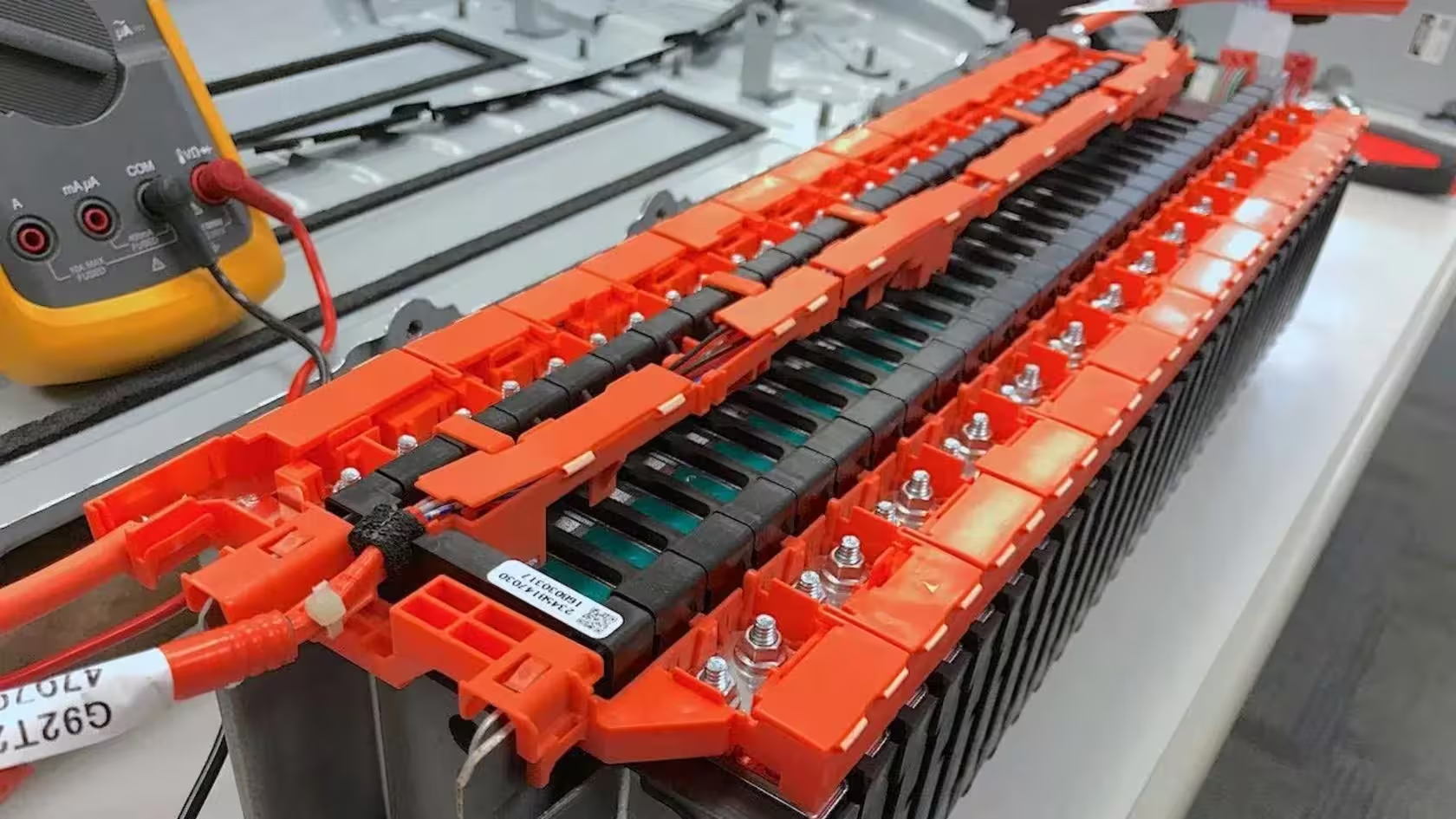

Seit nahezu drei Jahrzehnten treiben Lithium‑Ionen‑Batterien mit flüssigen Elektrolyten die breite Einführung von Elektrofahrzeugen (EV) voran. Festkörperbatterien ersetzen diesen flüssigen Elektrolyten durch ein festes Material (Festelektrolyt), wodurch das Risiko eines thermischen Durchgehens (thermal runaway) und damit verbundenen Bränden deutlich reduziert wird. Gleichzeitig bieten Festelektrolyte Potenzial für höhere Energiedichten — das heißt: mehr Reichweite bei geringerer Masse und Volumen der Batterie — sowie schnellere Ladeleistungen im Vergleich zu konventionellen Lithium‑Ionen‑Packs.

Technisch gesehen betrifft die Herausforderung mehrere Ebenen: die Ionenleitfähigkeit des Festelektrolyts, die mechanische und chemische Stabilität der Grenzfläche zwischen Elektrode und Elektrolyt, sowie die Formgebung und Herstellung großer, gleichmäßiger Zellen für den Fahrzeugeinsatz. Es gibt verschiedene Klassen von Festelektrolyten — beispielsweise sulfidhaltige, oxidische oder polymere Materialien — die jeweils Vor‑ und Nachteile bei Leitfähigkeit, Temperaturstabilität und Herstellbarkeit haben. Die bisher schwierige Integration in fahrzeugtaugliche, großformatige Zellen rührt oft von Grenzflächenreaktionen, Volumenänderungen der Elektroden beim Laden/Entladen und von Mikrorissen her, die den Innenwiderstand erhöhen und die Lebensdauer reduzieren können.

Toyota und Sumitomo geben an, mit einer proprietären Pulversynthesetechnik einen Durchbruch erzielt zu haben, der eines der hartnäckigsten Probleme adressiert: die Kathodendegradation bei wiederholten Ladezyklen. Kathodendegradation umfasst Effekte wie Gitterschwächung, Übergangsmetallauflösung, Oberflächenreaktionen und mikromechanische Schäden, die den nutzbaren Kapazitätsrückgang und den Anstieg des Innenwiderstands erklären. Durch gezielte Kontrolle der Partikelgröße, Oberflächenabschirmungen, Beschichtungen und dotierungsbasierte Stabilisierung lässt sich die Interface‑Stabilität gegenüber einem festen Elektrolyten verbessern. Laut Toyota resultiert dies in einem Kathodenmaterial, das seine Leistungsfähigkeit über viele Zyklen hinweg besser erhält und damit die Festkörpertechnologie näher an eine Automobilproduktion im industriellen Maßstab bringt.

„Dies ist das Ergebnis jahrelanger zielgerichteter Forschung und industrieller Partnerschaft“, erklärten Toyota‑Verantwortliche und hoben vor allem die gewonnenen Fortschritte bei Haltbarkeit und Fertigbarkeit hervor. Diese Betonung deutet darauf hin, dass Toyota sowohl auf Material‑ als auch auf Prozessentwicklung gesetzt hat, um Skalierbarkeit und wirtschaftliche Produktion zu erreichen.

Wesentliche potenzielle Vorteile einer marktreifen Festkörperbatterie lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Verbesserte Sicherheit und geringeres Brandrisiko durch den Einsatz eines festen Elektrolyten, der brennbare Flüssigkeiten ersetzt und dendritische Kurzschlüsse vermindern kann.

- Höhere Energiedichte, die entweder die Reichweite von Elektrofahrzeugen deutlich erhöht oder die Batteriegröße und das Gewicht reduziert — beides wirkt sich positiv auf Energieeffizienz und Fahrdynamik aus.

- Schnellere Ladefähigkeit und verbesserte Zyklusfestigkeit: eine höhere Ladeleistung bei gleichzeitig geringerer Degradation würde die Alltagstauglichkeit von Elektrofahrzeugen verbessern.

- Die Möglichkeit, als wichtiger Zell‑ und Komponentenlieferant für andere Automobilhersteller aufzutreten, wodurch Toyota eine neue Rolle in der Batterie‑Wertschöpfungskette einnehmen könnte.

Diese Vorteile sind eng verknüpft mit Schlüsselkennzahlen der Batterieentwicklung wie Energiedichte (Wh/kg, Wh/L), spezifische Kosten (EUR oder USD pro kWh), Ladezyklen bis zu einem definierten Erhaltungsgrad (z. B. 80 % Restkapazität), sowie Sicherheitsmetriken und Temperaturtoleranzen. Für OEMs und Zulieferer sind vor allem Herstellkosten, Flächenbedarf in Montagewerken und die Integration in bestehende Fahrzeugplattformen entscheidend.

Marktauswirkungen und Wettbewerb

Wenn Toyotas Zeitplan einhaltbar ist, könnte das Unternehmen seine Position als Technologieführer im Markt für Elektrofahrzeuge stärken und etablierte Mitbewerber herausfordern, die weiterhin primär auf konventionelle Lithium‑Ionen‑Chemien setzen — namentlich Hersteller wie Tesla, Lucid oder Hyundai, aber auch Zulieferer und Batterieproduzenten wie Panasonic, CATL oder Samsung SDI. Die Einführung marktreifer Festkörperzellen durch einen großen OEM würde nicht nur die Konkurrenzsituation auf Fahrzeugebene verändern, sondern auch tiefgreifende Auswirkungen auf Lieferketten, Fertigungsvolumina und strategische Rohstoffpartnerschaften haben.

Allerdings hängt der Erfolg wesentlich von der praktischen Validierung in realen Produktionsumgebungen ab: Fertigungsausbeute (yield), Kosten pro kWh, effektives thermisches Management, Integration in Fahrzeugplattformen inklusive Batteriemanagementsystem (BMS) und die Robustheit in unterschiedlichen klimatischen Bedingungen sind prüfungsrelevant. Gerade die Massenproduktion großer, flacher prismatic‑ oder pouch‑Zellen mit hoher Gleichmäßigkeit stellt hohe Anforderungen an Prozesskontrolle, Qualitätsmanagement und Supply‑Chain‑Sicherheit.

Frühserie‑Modelle, die voraussichtlich 2027 in kleinen Stückzahlen laufen könnten, würden wahrscheinlich die mittleren bis oberen Marktsegmente adressieren. In diesen Segmenten lassen sich höhere Preise besser rechtfertigen, weil Reichweite und Ladeperformance als Kaufargumente stärker gewichten. Langfristig ist jedoch Skaleneffekt nötig, um die Kosten pro kWh so weit zu senken, dass Festkörperbatterien auch im Volumenmarkt wettbewerbsfähig sind.

Weitere Marktfragen betreffen die Rolle etablierter Batteriehersteller und Auftragsfertiger. Toyota könnte entscheiden, eine vertikal integrierte Strategie zu verfolgen — also Teile der Zellfertigung in Eigenregie aufzubauen — oder als Technologie‑Lizenzgeber beziehungsweise Großlieferant zu fungieren. Beide Wege haben strategische Konsequenzen: Eigenfertigung erfordert hohe Kapitalinvestitionen, während ein Lieferantenmodell auf breite industrielle Adaption und Partnerschaften setzt.

Risiken und offene Fragestellungen umfassen:

- Herstellungskosten: Wie hoch sind die initialen CAPEX‑Aufwendungen und wie schnell sinken die Stückkosten bei steigender Produktionsmenge?

- Thermisches Management und BMS‑Integration: Welche neuen Anforderungen stellen Festelektrolyte an Temperaturregelung, Zellüberwachung und Sicherheitsabschaltungen?

- Rohstoffverfügbarkeit: Welche Materialien (z. B. seltene Metalle, besondere Legierungsbestandteile) werden in der neuen Kathodenformulierung benötigt und wie beeinflusst das Verfügbarkeit sowie Preisvolatilität?

- Recycling und Entsorgung: Wie sieht die Kreislaufwirtschaft für Festkörperzellen aus — lassen sich die Komponenten effizient rückgewinnen?

Aus Sicht der Wettbewerbspositionierung könnte Toyota mit einem erfolgreichen Markteintritt einen Technologievorsprung gewinnen, der Zeitfenster für andere Hersteller eröffnet oder schließt. Hersteller, die bereits in Festkörperforschung investieren, müssten ihre Entwicklungspläne beschleunigen; Hersteller ohne entsprechende F&E‑Kapazitäten könnten auf Zukäufe oder Lizenzvereinbarungen angewiesen sein.

Auf Verbraucherseite könnten greifbare Vorteile in höherer Alltagssicherheit, spürbar längeren Reichweiten und verkürzten Ladezeiten liegen — Aspekte, die Kaufbarrieren für Elektrofahrzeuge senken. Behörden und Prüfstellen werden jedoch unabhängige Sicherheits‑ und Haltbarkeitstests verlangen, bevor breitere Zulassungen erfolgen.

Insgesamt ist Toyotas Schritt ein hoher Wetteinsatz auf Batterieinnovation. Sollte die Technologie die versprochenen Vorteile in Reihentests, Crash‑ und Sicherheitsprüfungen sowie in der Serienproduktion bestätigen, könnte dies die Elektrofahrzeugverbreitung beschleunigen, indem zwei der wichtigsten Kaufbedenken — Sicherheit und Reichweite — adressiert werden. Gleichzeitig bleibt der Weg zur Kosteneffizienz und zur nachhaltigen Rohstoffversorgung ein zentrales Kriterium für langfristigen Markterfolg.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen