14 Minuten

Wenn Präzision zur Persönlichkeit wird

In der deutschen Automobilkultur gibt es eine prägnante Strömung: ein beinahe theologisch anmutender Glaube daran, dass alles, was technisch möglich ist, auch umgesetzt werden sollte. Diese Denkweise hat einige der einfallsreichsten, am höchsten veredelten und gelegentlich auch absurdesten Autos hervorgebracht. Von Stuttgarts dicken Kabelbäumen über Ingolstadts experimentelle Metallurgie bis zu Münchens elektronischer Übermut trieben deutsche Hersteller die Feinarbeit so weit, dass die Verfeinerung selbst zum Ingenieursproblem wurde.

Dieser Artikel beleuchtet eine Auswahl an Flaggschiffen, die diese Tradition verkörpern: Fahrzeuge, die in erster Linie Ingenieure beeindrucken sollten und dann die Kundschaft. Sie fuhren hervorragend, wirkten im Showroom unverwüstlich und lieferten technische Meilensteine, die den Luxusmarkt prägten. Doch wenn die Bauteile verschlissen waren und Garantieansprüche erloschen, stellten viele Besitzer fest, dass Genialität teuer in der Instandhaltung sein kann.

Wir betrachten sechs herausragende Beispiele deutscher Überkonstruktion — die Mercedes‑Benz S‑Klasse W140, die BMW 7er E65, den Audi A8 D2, den Volkswagen Phaeton, die BMW 8er (E31) 850Ci und den Mercedes CL 600 (C216). Zu jedem Modell erläutere ich, was es besonders machte, welche Systeme seine Komplexität prägten und welche langfristigen Kompromisse potenzielle Käufer und Enthusiasten kennen sollten. Dabei gehen wir auf Leistungsdaten, Designentscheidungen, Service‑Realitäten und Marktpositionierung ein.

Warum „überkonstruiert“ nicht immer eine Beleidigung ist

Vor dem Einstieg in die einzelnen Fahrzeuge eine kurze Unterscheidung: „überkonstruiert“ wird oft als Kritik benutzt, kann aber auch Anerkennung ausdrücken. In diesem Kontext bezeichnet es Fahrzeuge, bei denen der technische Ehrgeiz praktischen Notwendigkeiten oder wirtschaftlichem Vernunftdenken vorausging. Das Ergebnis sind technisch brilliante Maschinen, die teils ihrer Zeit voraus und teils über den Nutzen hinaus aufwändig sind.

Diese Autos teilen typische Merkmale:

- Geschichtete Systeme, bei denen eine Technologie eine andere steuert oder ergänzt (Hydraulik unter elektronischer Kontrolle, Fahrwerke, die von Dutzenden Sensoren geregelt werden).

- Einsatz exotischer Materialien und Fertigungsverfahren, die Komplexität und Reparaturkosten erhöhen.

- Feature Creep: Dutzende Komfort‑ und Sicherheitsfunktionen wurden eingebaut, weil sie technisch möglich waren, nicht zwingend weil sie nötig waren.

Für Enthusiasten machen diese Merkmale den Reiz aus. Für Besitzer, die keine Freude an der Fehlersuche in Netzwerken von Aktuatoren und Steuergeräten haben, können sie jedoch kostspielige Kopfschmerzen bedeuten.

Mercedes‑Benz S‑Klasse (W140, 1991–1998): der Inbegriff alt‑modischer Opulenz

Die W140 S‑Klasse wird häufig herangezogen, wenn von jener Ära die Rede ist, in der Mercedes‑Ingenieure ohne permanente Kostenkontrolle bauen durften. Sie wurde als ultimatives Demonstrationsobjekt für Luxus und ingenieurtechnische Kompetenz konzipiert — schwer, leise, robust und vollgepackt mit Innovationen. Wo Zeitgenossen sparten, legte der W140 nach.

Was den W140 prägte:

- Monumentale Bauweise: Leergewichte näherten sich bei Langversionen mit V12 oft 2,2 Tonnen. Das Auto fühlte sich wie ein rollender Tresor an.

- Physische Veredelung: Doppelverglasung, Soft‑Close‑Türen, elektrisch einklappbare Spiegel und besonders dicke Kabelbäume vermittelten ein sinnliches Gefühl von Unverwüstlichkeit.

- Komplexes Fahrwerk: Zahlreiche Varianten verfügten über hydraulische und adaptive Systeme, die Insassen von nahezu allen Straßenunebenheiten isolieren sollten.

Warum das wichtig ist: Der W140 war ein Statement. Mercedes wollte demonstrieren, dass die Marke eine Limousine bauen kann, die wie für die Ewigkeit wirkt. Das gelang — sowohl im Image als auch in puncto langfristiger Verarbeitungsqualität — jedoch zu hohen Entwicklungskosten. Budgetüberschreitungen und steigende Produktionskosten zwangen Mercedes, künftige Programme anders zu gewichten und mehr Augenmerk auf Kostenkontrolle zu legen.

Realität im Besitz: Lief alles, bot der W140 ein Komfortniveau und eine Souveränität, die nur wenige Fahrzeuge erreichen. Lief etwas nicht, sorgten Komponenten wie der Soft‑Close‑Mechanismus, Klimaanlagensteuerungen und diverse hydraulische Bauteile für hohe Reparaturrechnungen. Ersatzteile sind robust, aber oft teuer; komplexe Fehlerbilder können zeitaufwendig zu diagnostizieren sein. Für potenzielle Käufer sind Kenntnisse zur Ersatzteilversorgung, Werkstattnetz und zu typischen Schwachstellen essenziell.

Schnelle Spezifikationsübersicht (typische Bandbreiten)

- Produktion: 1991–1998

- Bekannte Motoren: V12 sowie Reihen‑6/ V8‑Optionen; die S600‑Spitze nutzte einen V12

- Schlüsselmerkmale: Doppelverglasung, Soft‑Close‑Türen, umfangreiche Schalldämmung, adaptives Fahrwerk

BMW 7er (E65, 2001–2008): Innovation mit Vollgas

Während der W140 Perfektion durch mechanische Masse suchte, setzte die E65‑Siebener‑Baureihe auf Elektronik und Software als Lösung für nahezu jedes Problem. Dieses BMW‑Modell markierte eine neue Designsprache und technologische Philosophie — und spaltete zugleich die Käufer.

Wichtige Merkmale:

- iDrive‑Debüt: Ein einziger Drehregler ersetzte eine Legion von Tasten. Modern und zukunftsweisend, aber in frühen Versionen klobig und unintuitiv; die Usability und mögliche Ablenkung des Fahrers wurden kritisiert.

- Elektronische Überschwang: Drive‑by‑wire‑Drosseln, adaptive Fahrwerke, aktive Wankstabilisierung und ausgeklügeltes Motormanagement ließen den E65 wie ein rollendes Labor wirken.

- V12‑Ingenieursausstellung: Die Langversion 760Li brachte BMWs damals fortgeschrittenste V12‑Triebwerke mit Direkteinspritzung und variabler Ventilsteuerung.

Warum das wichtig ist: Der E65 zeigte, dass Elektronik Funktionen zentralisieren kann, die früher durch einzelne Schalter und mechanische Verbindungen abgewickelt wurden. Heute ist diese Philosophie Standard — doch BMW lernte auch schmerzhaft: Frühe Software, komplexe CAN‑Bus‑Netzwerke und eine Vielzahl von Steuergeräten erhöhten die Fehleranfälligkeit.

Realität im Besitz: Wartung und Reparaturen sind oft software‑ oder elektronikzentriert. Ein einziger defekter Sensor oder ein Steuergerät kann mehrere Warnungen auslösen und verschiedene Systeme beeinträchtigen. Für Early Adopters war der E65 revolutionär; für vorsichtigere Käufer konnte er sich wie ein fahrender Prototyp anfühlen. Langfristige Wartung erfordert Zugang zu Diagnoseausrüstung und versierten Elektronik‑Spezialisten.

Highlights

- Innovation: sichtbarer Schritt in Richtung modernes HMI (Human‑Machine Interface) im Auto

- Kritik: Ergonomie und frühe Softwarestabilität

- Langfristiger Einfluss: Viele moderne Luxusfahrzeuge folgen dem Interaktionsmodell, das BMW hier einführte

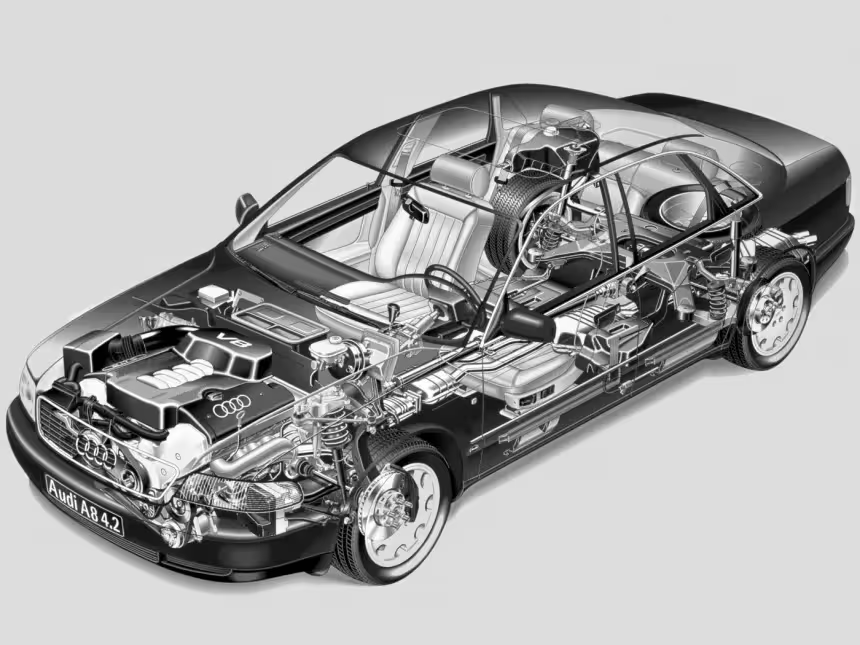

Audi A8 (D2, 1994–2002): Aluminium‑Ambition

Der Audi A8 D2 war eine technische Wette auf Materialwahl: der Audi Space Frame (ASF), eine Aluminiumstruktur, die Gewicht sparte und Korrosionsschutz bot, aber neue Fertigungs‑ und Reparaturtechniken erforderte.

Was den D2 auszeichnete:

- Audi Space Frame: die Aluminium‑Karosseriestruktur machte den A8 für seine Zeit leichter und steifer, was Fahrverhalten und Effizienz verbesserte.

- Enge Integration: Quattro‑Allradantrieb kombiniert mit drehmomentstarken Motoren und einem Fahrwerk, das auf Stabilität und Souveränität getrimmt war.

- Frühe Elektronik: multiplexe Verkabelung, adaptive Systeme und ausgefeilte Klimatisierung erhöhten den Komfort — und die Komplexität.

Warum das wichtig ist: Der D2 hob eine volumenstarke Marke ins Premiumsegment und zeigte, dass Audi ein technisch fortgeschrittenes Flaggschiff bauen konnte. Die Aluminiumkonstruktion war ein Vorbote späterer Leichtbau‑Strategien in der Branche, brachte aber auch eine praktische Erkenntnis: Reparaturen sind schwieriger und teurer.

Realität im Besitz: Die Reparatur von Aluminium‑Karosserien erfordert Spezialkenntnisse und -werkzeuge. Kleine Unfälle oder Lackierarbeiten können die Reparaturkosten schnell in die Höhe treiben. Viele freie Werkstätten scheuten den A8, sodass Besitzer oft auf OEM‑zertifizierte Betriebe angewiesen waren, was die laufenden Kosten steigerte. Für Sammler lohnt sich ein Blick auf die Verfügbarkeit fachkundiger Karosseriefachbetriebe und Ersatzteilquellen.

Volkswagen Phaeton (2002–2016): Ingenieurs‑Ego im Familiengewand

Der Phaeton ist ein klassisches Beispiel dafür, dass ein Hersteller ein Halo‑Produkt bauen wollte, das technisch brillant, aber kommerziell fehlplatziert war. Ferdinand Piëchs Ziel, dass Volkswagen die ultimative Ingenieursleistung demonstrieren sollte, resultierte in einer Limousine, die eine mechanische Kathedrale unter einem unauffälligen VW‑Logo verbarg.

Was den Phaeton außergewöhnlich machte:

- Versteckte Komplexität: eine handmontierte Aluminium‑Plattform, adaptive Luftfederung, die an Hunderte von Sensoren gekoppelt war, und ein Interieur, das fast Bentley‑Niveau erreichte.

- Antriebsstrang‑Erbe: Der Phaeton teilte viel mechanische DNA mit hochrangigen Modellen des Volkswagen‑Konzerns, einschließlich W12‑ und V8‑Optionen in einigen Märkten.

- Fabriktheater: Die Montage erfolgte unter akribischen Bedingungen, die eher an handwerkliche Produktion als an Massenfertigung erinnerten.

Warum das wichtig ist: Der Phaeton bewies, dass Volkswagen ein absolutes Top‑Tier‑Luxusauto bauen konnte — doch Prestige und Wahrnehmung sind wesentliche Bestandteile des Werts. Käufer zögerten, hohe Preise für ein Auto mit VW‑Emblem zu zahlen, weshalb die erwarteten Verkaufszahlen ausblieben.

Realität im Besitz: Der Phaeton ist ein technisches Meisterwerk, das in der Unterhaltung kostspielig sein kann. Frühe Exemplare neigen zu komplexen Elektronikproblemen, Luftfederungsausfällen sowie Kühlmittel‑ und Dichtungsproblemen, die spezielles Wissen erfordern. Heute sind Phaeton oft günstig zu erwerben, jedoch nicht ohne den Vorbehalt hoher Wartungs‑ und Ersatzteilkosten. Für Interessenten ist es wichtig, Service‑Historie und vorhandene Fachwerkstätten zu prüfen.

BMW 850Ci (E31, 1990–1999): V12‑GT mit Raumschiffästhetik

Der 8er der frühen 1990er Jahre war BMWs Versuch, einen Halo‑Grand‑Tourer zu schaffen: flach, lang und voll mit der modernsten Technik, die das Unternehmen bieten konnte. Er war ambitioniert, technisch anspruchsvoll und teuer in der Herstellung — ein Beispiel für BMWs Bereitschaft, etwas zu bauen, weil es möglich war.

Prägende Elemente:

- Design und Präsenz: Klappscheinwerfer, säulenlose Fenster und eine Silhouette, die auf Hochgeschwindigkeitsstabilität ausgelegt war, verliehen dem 850Ci ein markantes Erscheinungsbild, das noch immer Blicke anzieht.

- V12‑Feinheit: Die 5,0‑ bis 5,4‑Liter‑V12‑Motoren boten seidig‑lineare Leistungsabgabe und einen charaktervollen Klang, der bis heute fasziniert.

- Fortgeschrittene Elektronik: Drive‑by‑wire‑Gaspedal, Mehrlenker‑Fahrwerk und eine frühe CAN‑Bus‑Architektur waren für die damalige Zeit hochmodern.

Warum das wichtig ist: Die E31‑8er‑Reihe zeigte, dass BMW einen Hochgeschwindigkeits‑Cruiser bauen konnte, der Leistung und Luxus vereinte. Marktbedingungen — ein wirtschaftlicher Einbruch Anfang der 90er und die Konkurrenz durch leichtere Sportwagen — beschränkten jedoch den kommerziellen Erfolg.

Realität im Besitz: V12‑Triebwerke altern gut, wenn sie gepflegt werden, doch die Wartung ist arbeitsintensiv. Manche Routinearbeiten erfordern umfangreiche Demontage, und spezialisierte Fachkenntnis sowie Teileverfügbarkeit können für heutige Besitzer einschränkend wirken. Sammler schätzen gut dokumentierte Wartungshistorien und originale Teileversorgung.

Mercedes‑Benz CL 600 (C216, 2006–2014): Twin‑Turbo‑V12‑Theater

Der C216‑Coupe destillierte den technischen Eifer von Mercedes in den späten 2000er‑Jahren zu einem kohärenten, dramatischen Paket. Der CL 600 koppelte Twin‑Turbo‑V12‑Leistung mit hydraulischer und elektronischer Raffinesse, die das Auto sowohl luxuriös als auch formidable erscheinen ließ.

Herausragende Systeme:

- Twin‑Turbo‑V12: gewaltiges Drehmoment und mühelose Beschleunigung verliehen dem CL 600 eine Aura der Unaufhaltsamkeit. In vielerlei Hinsicht war er das Coupé‑Pendant zur S‑Class‑V12‑Spitze.

- Active Body Control (ABC): Mercedes’ ausgefeiltes hydraulisches Fahrwerk lieferte nahezu magische Karosseriekontrolle, allerdings mit potenziellen langfristigen Wartungsherausforderungen.

- Komfort und Elektronik: Sitze mit mehreren Funktionen (Kühlung, Heizung, Massage und Seitenhalt), Fahrerassistenzsysteme und ein komplexes Infotainment machten den Innenraum zu einer dicht vernetzten elektronischen Umgebung.

Warum das wichtig ist: Der CL 600 verkörperte die letzte Ära, in der Mercedes hydraulische und mechanische Systeme als Weg zur Veredelung einsetzte. Die Ergebnisse waren spektakulär — bis zum Zeitpunkt des Services.

Realität im Besitz: ABC und andere fortgeschrittene Komponenten können teuer zu reparieren sein. Einige Besitzer entscheiden sich aus Kostengründen für Umbauten auf konventionelle Schraubenfedern. Dennoch bleibt der CL 600 ein berauschendes Fahrerlebnis, solange die Systeme korrekt funktionieren. Vor einem Kauf sollten potenzielle Käufer geprüft haben, wie leicht Ersatzteile und qualifizierte Werkstätten verfügbar sind.

Gemeinsame Fäden: Was diese Autos uns über Technik und Markt lehren

- Innovation verbreitet sich. Technologien, die beim Marktstart übertrieben wirkten — zentrale Steuergeräte, adaptive Fahrwerke, multiplexe Elektronik — sind heute weit verbreitet. Early Adopter zahlten den Preis des Vorreitens, aber ihre Fahrzeuge beeinflussten spätere Generationen.

- Material‑ und Fertigungsentscheidungen sind entscheidend. Aluminiumrahmen, exotische Legierungen und komplexe Baugruppen sparen Gewicht und verbessern die Performance, erhöhen jedoch die Reparaturkomplexität und die Kosten.

- Servicefreundlichkeit ist eine Designentscheidung. Priorisieren Ingenieure Leistung und kompakte Packung gegenüber Wartungsfreundlichkeit, verlangt langfristiger Besitz fachliche Spezialkenntnisse und höhere Ausgaben.

- Wahrnehmung beeinflusst Wert. Der Phaeton zeigte, dass technische Leistung allein keinen Markterfolg garantiert; Markenwahrnehmung und Preisgestaltung spielen eine entscheidende Rolle.

Kaufberatung für Enthusiasten und Sammler

Wenn Sie sich von diesen Maschinen wegen ihres Ehrgeizes und ihres Fahrgefühls angezogen fühlen, hier einige praktische Tipps:

- Gründlich recherchieren: Informieren Sie sich über typische Schwachstellen des konkreten Modells. Foren, spezialisierte Werkstätten und Langzeitberichte von Besitzern sind unverzichtbar.

- Realistisch budgetieren: Anschaffungspreis ist nur ein Teil der Gesamtkosten. Kalkulieren Sie mögliche Elektronik‑, Fahrwerks‑ und Antriebsreparaturen ein.

- Bevorzugen Sie dokumentierte Historie: Suchen Sie Fahrzeuge mit lückenlosen Serviceunterlagen und, wenn möglich, mit bereits überholten oder aktualisierten Modulen.

- Spezialpflege planen: Selbst Routinen können spezielles Wissen und Werkzeuge erfordern. Finden Sie vor dem Kauf einen vertrauenswürdigen Spezialisten.

Warum Sammler überkonstruierten Exemplaren zunehmend Wert beimessen

Ironischerweise trägt die Komplexität, die diese Autos im Alltag schwierig machte, zur heutigen Faszination bei. Enthusiastenmärkte schätzen Authentizität, technische Meilensteine und die Dramatik, etwas zu besitzen, das einen Wendepunkt in der Automobilgeschichte repräsentiert.

Für erhaltungsorientierte Käufer gilt die Strategie: wohlüberlegt erwerben, konsequent warten und akzeptieren, dass Seltenheit manchmal höhere Reparaturkosten bedeutet. Gut erhaltene Exemplare von W140, E31 und D2 A8 gewinnen an Wert, da sich die Vorlieben von Sammlern hin zu analoger Handwerkskunst kombiniert mit früher elektronischer Raffinesse verschieben.

Abschließende Gedanken

Die hier behandelten Fahrzeuge — der wuchtige W140 und der elegante C216 von Mercedes, BMWs experimenteller E65 und der noble E31, Audis Aluminium‑A8 und Volkswagens ehrgeiziger Phaeton — teilen etwas Wesentliches: Sie repräsentieren eine Phase, in der ingenieurtechnischer Ehrgeiz oft vor den Zwängen der Kostenrechnung ging. Das Ergebnis waren spektakuläre Innovationen und mitunter teure Konsequenzen.

Wenn Sie Autos wegen ihres technischen Mutes lieben, sind diese Modelle unwiderstehlich. Sie argumentieren für Übermaß: tastbar, markant und kompromisslos fortschrittlich. Bevorzugen Sie jedoch Vorhersehbarkeit, niedrige Betriebskosten und plug‑and‑play‑Zuverlässigkeit, erinnern sie daran, dass Perfektion auf dem Papier in der Garage Komplexität bedeuten kann.

Zitat zum Merken:

„Ingenieurskunst bedeutet nicht nur, Probleme zu lösen — manchmal geht es darum, zu beweisen, was machbar ist. Diese Autos sind stolze, komplizierte Antworten.“

Ob man sie als Meisterwerke oder als Geldfallen betrachtet, hängt von den Prioritäten ab. Unbestreitbar ist ihre Stellung in der Automobilgeschichte: Sie verschoben Grenzen, veränderten Erwartungen und lehrten Hersteller — und Käufer — wertvolle Lektionen über das Gleichgewicht zwischen Ehrgeiz und Praktikabilität.

Kurze Zusammenfassung

- W140 S‑Klasse: Darstellung unverwüstlichen Luxus und hydraulischer Komplexität; komfortabel, aber teuer im Unterhalt.

- BMW E65 7er: rollendes Labor für Software, Benutzeroberflächen und elektronische Systeme; einflussreich, aber polarisierend.

- Audi A8 D2: bahnbrechende Aluminium‑Struktur, die Performance und Korrosionsschutz verbesserte, aber Reparaturen verteuerte.

- Volkswagen Phaeton: ein Halo‑Auto, gebaut, um ein Zeichen zu setzen; mechanisch brillant, kommerziell missverstanden.

- BMW 850Ci (E31): V12‑GT mit Raumschiff‑Ästhetik; technische Eleganz, aber hoher Wartungsaufwand.

- Mercedes CL 600 (C216): Twin‑Turbo‑V12‑Coupé mit hydraulischer Raffinesse; atemberaubend zu fahren, kostspielig im Unterhalt.

Wenn Sie den Kauf eines dieser Fahrzeuge erwägen, behandeln Sie die Entscheidung wie die Anschaffung eines Vintage‑Instruments: Es geht ebenso sehr um Beziehungen zu Spezialisten und Teile‑Netzwerken wie um Drehmoment und Höchstgeschwindigkeit. Für Sammler und Enthusiasten bleiben diese überkonstruierten deutschen Autos einige der faszinierendsten und lohnendsten Fahrzeuge auf der Straße — vorausgesetzt, man versteht den Preis ihrer Brillanz.

Quelle: autoevolution

Kommentar hinterlassen