10 Minuten

Wissenschaftler, die Archivdaten der NASA-Raumsonde Cassini neu auswerten, haben überzeugende neue Belege dafür gefunden, dass Saturns kleiner Mond Enceladus komplexe organische Moleküle produziert. Die neuen Ergebnisse, basierend auf direkt aus den Südpol‑Fontänen des Mondes eingefangenen Eispartikeln, untermauern die Vorstellung, dass Enceladus in seinem verborgenen Ozean aktive Chemie betreibt — eine Chemie, die in Richtung der Bausteine des Lebens führen könnte. Die Analyse kombiniert moderne Auswerteverfahren mit einem verbesserten Verständnis der Wechselwirkung von Einschlagsgeschwindigkeit und Messsignal.

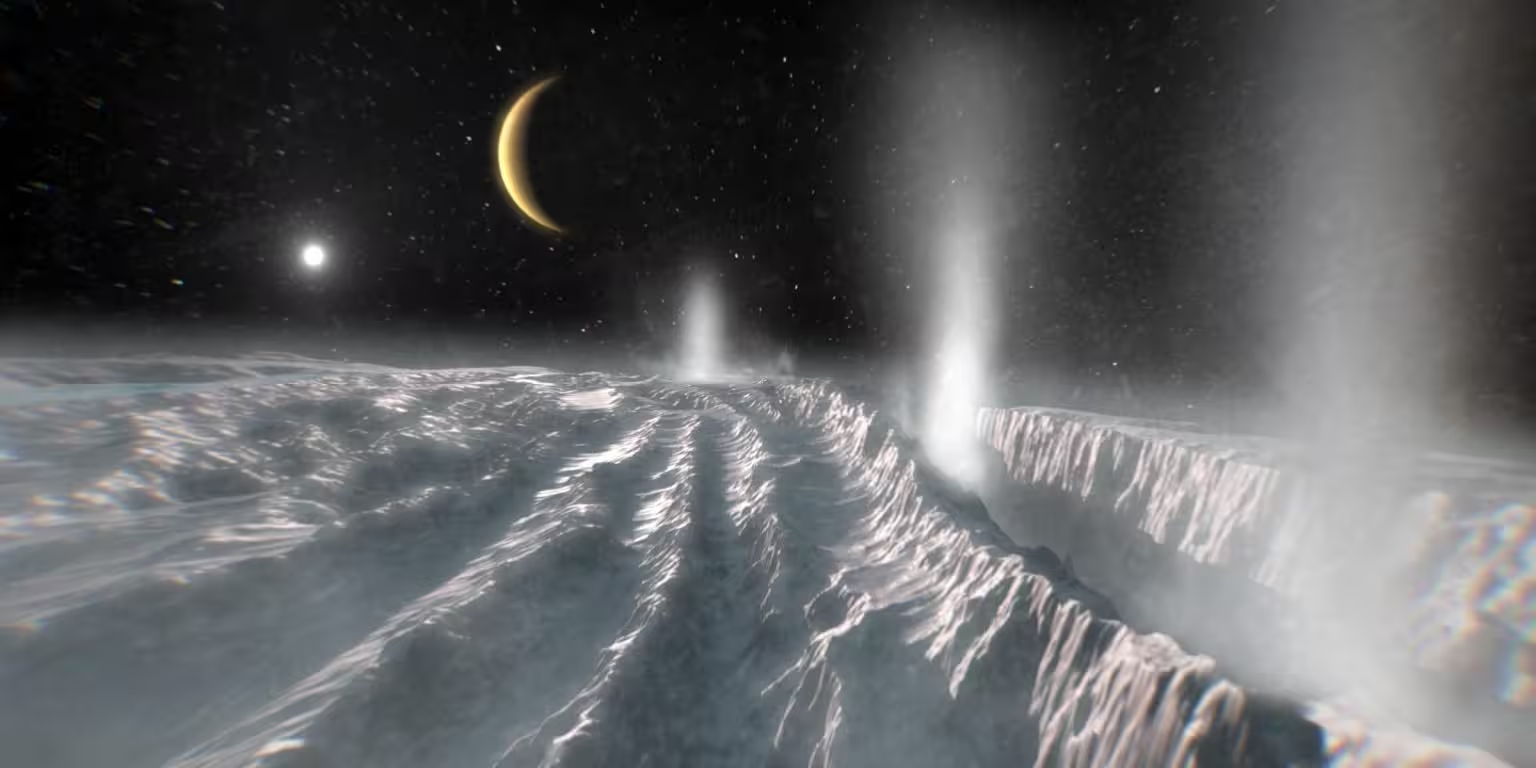

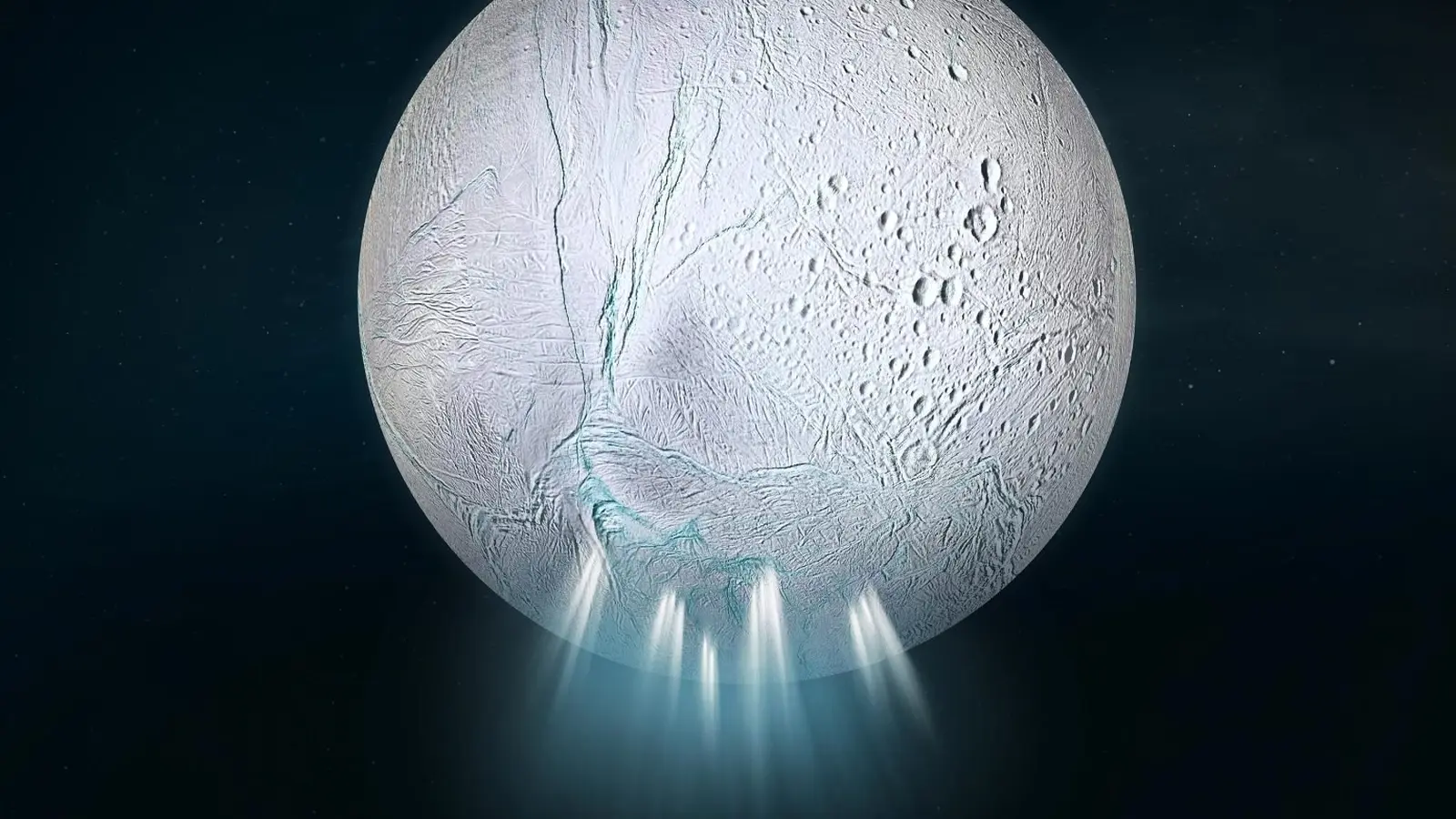

Diese künstlerische Darstellung zeigt Saturns eisigen Mond Enceladus. Eine gefrorene Oberfläche bedeckt einen tiefen Ozean, weshalb Enceladus ein faszinierendes Ziel ist, um nach Habitabilitätszeichen im Sonnensystem zu suchen. Wasserdüsen schießen aus Rissen nahe dem Südpol und schleudern Eispartikel in den Weltraum. Diese Eispartikel transportieren organische Moleküle aus Enceladus’ unterirdischem Ozean, von denen einige so komplex sind, dass sie darauf hinweisen, dass fortgeschrittene Chemie innerhalb dieser Eiswelt stattfindet. Credit: Graphic composition: ESA; Surface: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/Lunar and Planetary Institute

Ein verborgener Ozean und eine Fontäne, die spricht

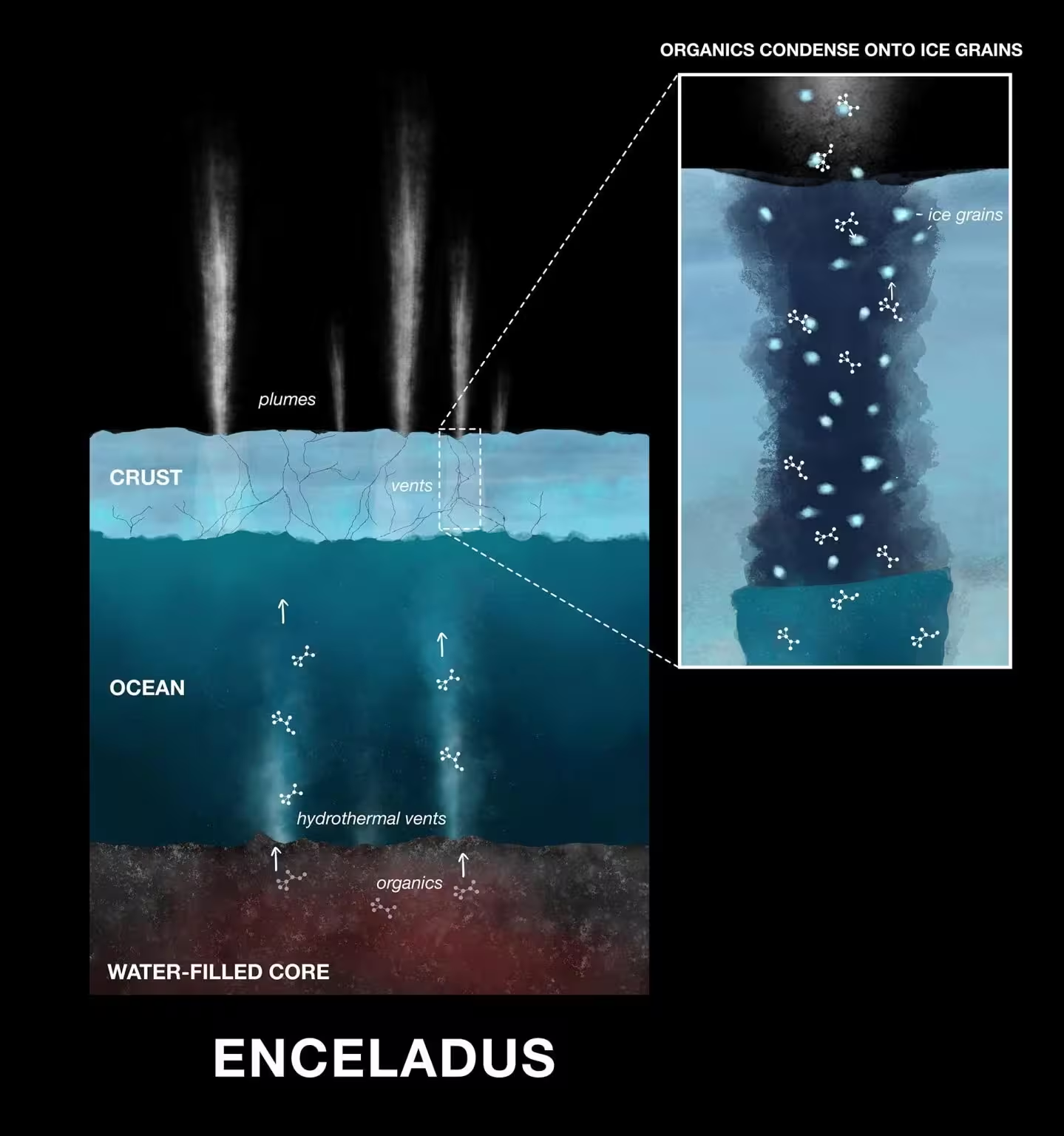

Enceladus ist ein kleiner, eisbedeckter Mond, doch sein Beitrag zur Astrobiologie ist außerordentlich groß. Seit Cassini 2005 erstmals Fontänen aus Wasserdampf und Eis sichtbar machte, die aus Rissen nahe dem Südpol austreten, gelten diese Jets als direktes Probenfenster in den unterirdischen Ozean des Mondes. Teilchen, die in den Fontänen ausgesandt werden, speisen Saturns E‑Ring und tragen gelöste Salze, einfache organische Verbindungen und andere Marker, die Rückschlüsse auf das Geschehen unter der Eisschicht erlauben.

Die Instrumente an Bord von Cassini analysierten dieses Material in situ während zahlreicher Vorbeiflüge. Frühere Untersuchungen hatten bereits ein reichhaltiges Gemisch aus Molekülen und Salzen gezeigt, das zu einem Ozean passt, der mit einem felsigen Meeresboden in Kontakt steht — ein Umfeld, in dem hydrothermale Aktivität und aktive Chemie Energie und chemische Gradienten liefern könnten, die für Leben von Nutzen sind. Dennoch blieb eine zentrale Frage offen: Welcher Anteil der organischen Substanz, die im E‑Ring beobachtet wird, ist durch langanhaltende Exposition gegenüber Strahlung und Sonnenlicht verändert worden, und welcher Anteil stammt frisch aus dem Ozean selbst?

Cassini-Aufnahme des Südpols von Saturns eisigem Mond Enceladus vom 30. November 2010. Wasserdüsen aus dem unterirdischen Ozean des Mondes sind sichtbar, wie sie durch Risse in der Eisoberfläche brechen. Credit: NASA/JPL‑Caltech/Space Science Institute

Frisches Eis einfangen: warum die Geschwindigkeit zählte

Um diese Frage zu beantworten, kehrten Forscher zu einer dramatischen Begegnung aus dem Jahr 2008 zurück. Bei diesem Vorbeiflug flog Cassini direkt durch die aktive Fontäne, und die Instrumente wurden von Eispartikeln getroffen, die nur Minuten zuvor ausgestoßen worden waren. Diese Partikel trafen den Cosmic Dust Analyzer (CDA) mit etwa 18 Kilometern pro Sekunde — die schnellsten und frischesten Proben, die die Mission je registrierte.

Diese künstlerische Darstellung zeigt thermische Düsen, die durch die eisige Oberfläche im südlichen Polargebiet von Enceladus entweichen. Credit: ESA/Science Office

Die Einschlagsgeschwindigkeit ist kein triviales Detail. Bei geringerer Geschwindigkeit neigt Eis dazu, in größere Fragmente zu zerfallen und Wassermoleküle bilden Cluster, wodurch schwächere Signaturen organischer Komponenten überdeckt werden können. Trifft ein Partikel jedoch schnell genug, brechen die Cluster anders auf und das Instrument kann molekulare Fragmente detektieren, die andernfalls verborgen blieben. Kurz gesagt: Die Begegnung von 2008 bot einen klareren chemischen Schnappschuss von Material, das kaum Zeit der Raumwetter‑Einwirkung ausgesetzt war. Dies ist besonders wichtig für Aussagen zur Herkunft organischer Verbindungen und zur Unterscheidung zwischen interner Synthese und nachträglicher Veränderung im E‑Ring.

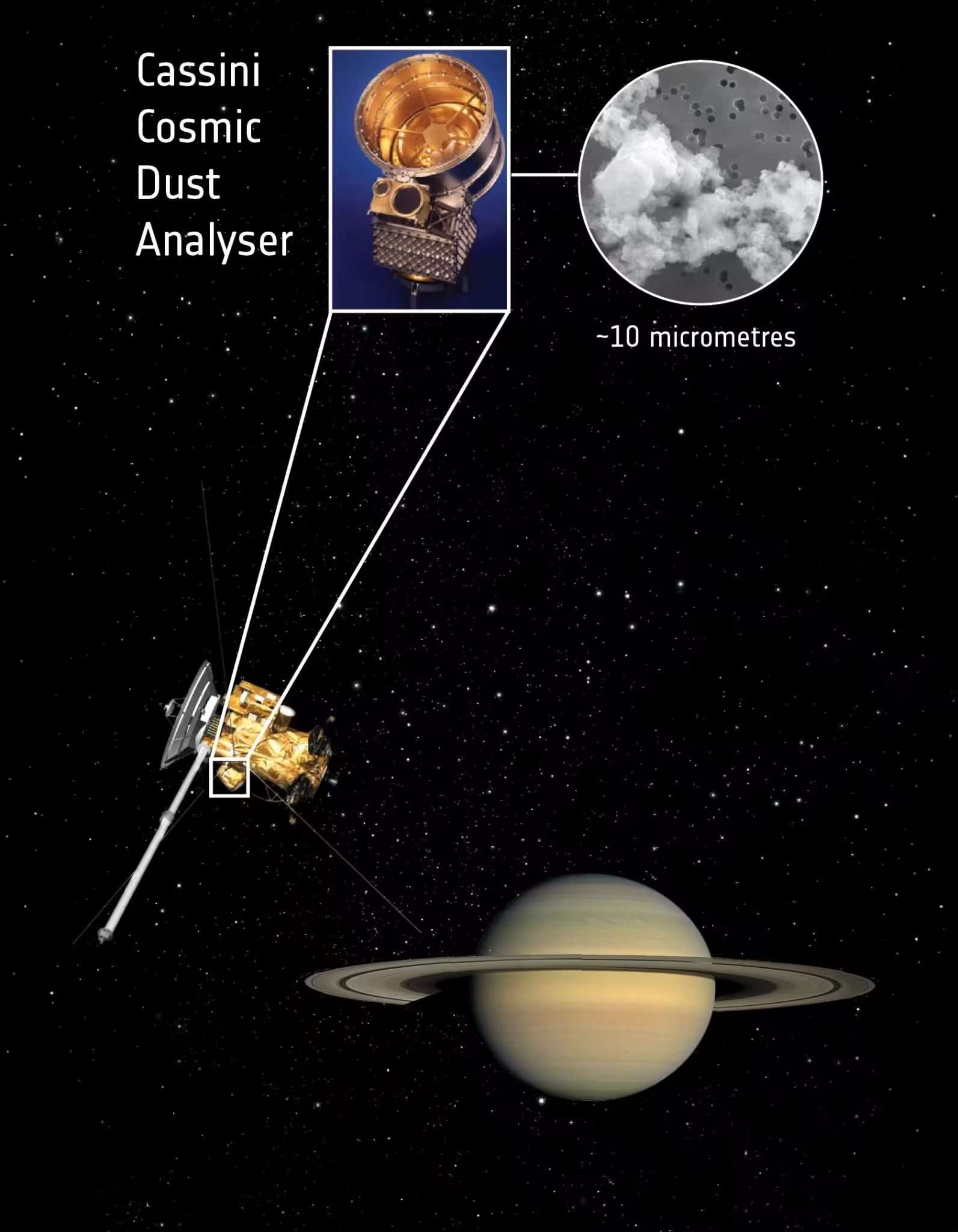

Instrumentennote: Cosmic Dust Analyzer (CDA)

Der CDA wurde entwickelt, um die Masse und Zusammensetzung einzelner Staub‑ und Eispartikel zu erfassen. Durch die Messung der bei Einschlag entstehenden Ionisationsprodukte und der Zeitabläufe liefert das Instrument einen chemischen Fingerabdruck der im Raum angetroffenen Partikel. In der neuen Studie wurden CDA‑Aufzeichnungen mit modernen Analysetechniken und einem verbesserten Verständnis darüber, wie die Einschlagsgeschwindigkeit die detektierten Signale verändert, erneut ausgewertet. Solche Reanalysen profitieren von besseren Kalibrationen, erweiterten Datenbanken zur Fragmentidentifikation und fortschrittlichen statistischen Methoden zur Trennung von Hintergrund und Signal.

Neue Moleküle aus einem vertrauten Ozean

Mit diesen verfeinerten Techniken identifizierte das Forschungsteam sowohl erwartete als auch überraschende Ergebnisse. Moleküle, die zuvor im gesamten E‑Ring nachgewiesen worden waren, fanden sich auch in den frischen Fontänenpartikeln — was bestätigt, dass sie im Ozean von Enceladus synthetisiert und geliefert werden und nicht erst später im Ring entstehen. Noch auffälliger war jedoch, dass das Team molekulare Fragmente entdeckte, die bislang nie in Enceladus‑Eis beobachtet worden waren.

Zu den neu identifizierten Fragmenten gehörten Signaturen, die mit aliphatischen Ketten, heterocyclischen Strukturen, Ester‑ oder Alken‑ähnlichen Verbindungen sowie Ether‑ oder Ethylgruppen konsistent sind. Die Analyse deutet außerdem vorläufig auf stickstoff‑ und sauerstoffhaltige Verbindungen hin. Für Chemiker ist das bedeutsam: Diese funktionellen Gruppen sind häufige Zwischenprodukte in Reaktionswegen, die Aminosäurevorstufen und andere biologisch relevante Moleküle bilden können. Solche Ergebnisse stützen Hypothesen über komplexe organische Chemie und mögliche Vorläufermoleküle in Ozeanwelten.

Künstlerische Darstellung der Raumsonde Cassini mit hervorgehobenem Cosmic Dust Analyser (nicht maßstabsgetreu). Credit: ESA; dust grain inset: NASA/JPL; Saturn image: NASA/JPL/Space Science Institute

Auf der Erde nehmen viele dieser Molekülklassen an schrittweisen Reaktionen teil, die zu komplexeren organischen Verbindungen aufbauen. Ihre Präsenz in den Fontänen‑Eispartikeln von Enceladus erhöht daher die Wahrscheinlichkeit, dass der Ozean des Mondes progressive organische Chemie unterstützt, die in Richtung präbiotischer Verbindungen führen kann. Der leitende Analytiker der Studie weist darauf hin, dass mehrere denkbare chemische Pfade von den detektierten Fragmenten zu größeren, für Leben relevanten Molekülen führen könnten. Dazu zählen katalysierte Reaktionen an mineralischen Oberflächen, Redoxprozesse, Polymerisations‑ und Kondensationsreaktionen sowie lösungschemische Pfade unter den speziellen Bedingungen eines salzhaltigen, warmen Ozeans.

Hinweise auf aktive Chemie, nicht nur Weltraumverwitterung

Co‑Autor Frank Postberg und das gesamte Team betonen, dass der Fund dieser organischen Substanzen in frisch ausgestoßenem Material belegt, dass sie kein Artefakt langfristiger Exposition im E‑Ring sind. Vielmehr scheinen diese Verbindungen im Ozean selbst erzeugt und vorhanden zu sein, sodass sie in Fontänen‑Eis eingeschlossen und in den Weltraum geschleudert werden. Diese Unterscheidung ist für die Astrobiologie entscheidend: Sie weist auf andauernde Prozesse im Inneren statt auf passive Oberflächenveränderung hin.

Organische Verbindungen in Enceladus‑Eispartikeln. Diese Illustration zeigt, wie leichte, lösliche und reaktive organische Verbindungen auf Eispartikel gelangen, die in Wasserdüsen von Enceladus ausgestoßen werden und von der Raumsonde Cassini detektiert wurden. Credit: NASA/JPL‑Caltech

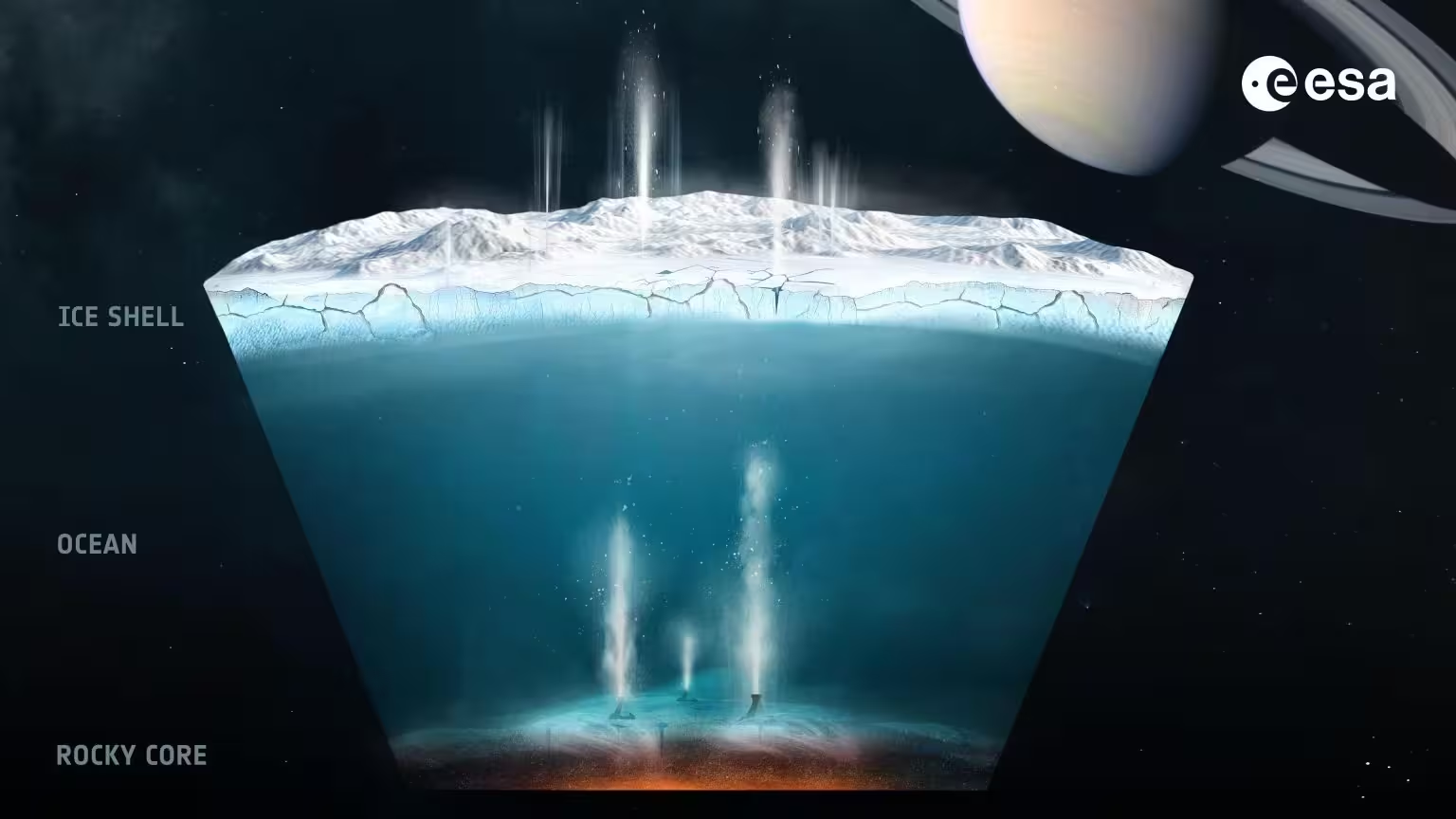

Die Interpretation fügt sich in andere Beobachtungen aus der Cassini‑Ära ein — Salze, molekularer Wasserstoff und thermische Messwerte — die auf einen hydrothermal aktiven Meeresboden hindeuten. Hydrothermale Schlote könnten sowohl chemische Energie als auch katalytische Oberflächen liefern, die komplexe organische Reaktionen antreiben. Falls solche Prozesse stattfinden, erfüllt Enceladus die klassischen Voraussetzungen für Habitabilität: flüssiges Wasser, eine Energiequelle, ein Vorrat an essentiellen Elementen und eine vielfältige organische Chemie.

Zurück zu Enceladus: Missionspläne und wissenschaftliche Prioritäten

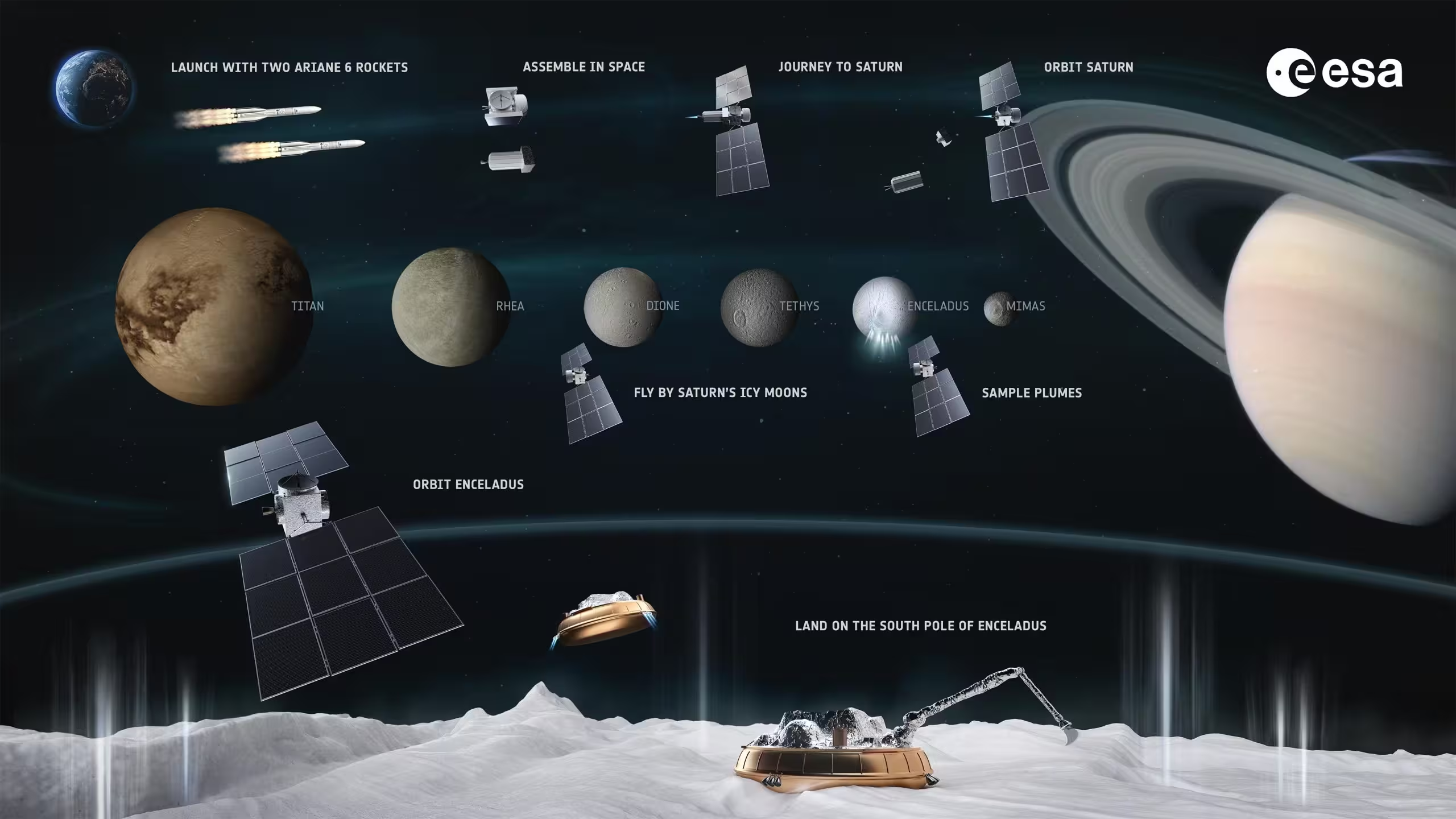

Diese Ergebnisse kommen zu einem günstigen Zeitpunkt für Missionsplanung und Priorisierung. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und andere Institutionen haben Enceladus als hochprioritäres Ziel für künftige Erkundungen identifiziert. Studien für eine mögliche „large‑class“ ESA‑Mission sind in Arbeit; Konzepte reichen von mehreren Flythroughs durch Fontänen bis hin zu einem Lander, der Oberflächenansammlungen nahe dem Südpol direkt beproben könnte. Instrumente auf einem Nachfolgefahrzeug würden gezielt ausgewählt, um Cassinis Entdeckungen zu erweitern: moderne Massenspektrometer mit hoher Auflösung, mikrofluidische Analysatoren für feuchte Proben, Systeme zur Probengewinnung mit Kontaminationskontrolle sowie In‑situ‑Labore, die organische Makromoleküle, Isotopensignaturen und Chiralität untersuchen können.

Wie wir die hydrothermale Aktivität auf Enceladus denken, basierend auf Daten der NASA/ESA‑Mission Cassini‑Huygens. Credit: ESA

Der Vergleich von Chemie in frischen Fontänen mit dem langjährig vorhandenen Inventar des E‑Rings wird entscheidend sein, um abzubilden, wie ozeanische Prozesse in im Weltraum beobachtbare Signale übersetzt werden. Ein Lander oder ein Tiefflug‑Sampler könnte beispielsweise lösungsmittel‑extrahierbare organische Verbindungen im Oberflächenschnee nachweisen, isotopische Verhältnisse messen, die auf biologische Verarbeitung hindeuten könnten, und nach makromolekularen oder chiralen Signaturen suchen, die aus der Ferne schwer zu beurteilen sind. Solche Messungen erfordern strenge Planetenschutz‑Protokolle, um Kreuzkontamination zu vermeiden und echte Biosignaturen von terrestrischer Verunreinigung zu trennen.

Ein Gremium von Planetenwissenschaftlern identifizierte Saturns Mond Enceladus als das überzeugendste Ziel für ESAs nächste groß angelegte Weltraumforschungsmission, als Nachfolger von Juice, LISA und NewAthena (ESAs jüngste Large‑Class‑Missionen). Credit: ESA

Expertinnen‑ und Experteneinschätzung

„Das Cassini‑Archiv bleibt eine Schatzkammer“, sagt Dr. Lila Martínez, Planetenchemikerin am Institute for Space Science. „Die erneute Auswertung von Hochgeschwindigkeits‑Fontänenereignissen mit aktualisierten Kalibrationen gibt uns ein klareres Fenster in die Ozeanchemie. Diese Moleküle sind kein Beweis für Leben, aber sie sind genau die Zutaten, die man sehen möchte, wenn man Habitabilität bewertet.“ Sie ergänzt: „Zukünftige Missionen sollten sich auf hochsensible Detektion organischer Verbindungen und strenge Kontaminationskontrolle konzentrieren — diese Kombination wird uns sagen, ob Enceladus lediglich chemisch aktiv ist oder tatsächlich chemisch belebte Prozesse aufweist.“

Was das für die Suche nach Leben bedeutet

Der Nachweis frischer, komplexer Organika in Fontänen‑Eis vertieft die wissenschaftliche Argumentation für eine Rückkehr zu Enceladus. Bestätigen künftige Missionen progressive präbiotische Chemie oder finden sie eindeutige Biosignaturen, so würden die Konsequenzen unser Verständnis darüber, wie Leben in eisigen Ozeanwelten entstehen kann, grundlegend verändern. Selbst ein negatives Ergebnis wäre aufschlussreich: Eine chemisch belebte Umgebung ohne Leben würde uns zwingen, Annahmen über die notwendigen Bedingungen und die seltenen Schritte, die zur Entstehung von Biologie führen, zu überdenken.

Für den Moment liefern Cassinis jahrzehntealte Daten weiterhin Überraschungen. Wie Projektwissenschaftler betonen, kann die erneute Nutzung und Neubewertung von Legacy‑Missionsdaten mit neuen Modellen und besserer Kalibration genauso aufschlussreich sein wie das Entsenden einer neuen Sonde. Dennoch bietet das nächste Jahrzehnt die Chance, von entfernten Indizien zu direkten, gezielten Probenahmen überzugehen — und erst dann werden wir beginnen, die tiefsten Fragen nach Leben außerhalb der Erde zu beantworten. Die Kombination aus Archivforschung, instrumenteller Innovation und sorgfältiger Missionsplanung wird die Grundlage für robustere Aussagen über organische Chemie und mögliche Lebensspuren auf Enceladus bilden.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen