7 Minuten

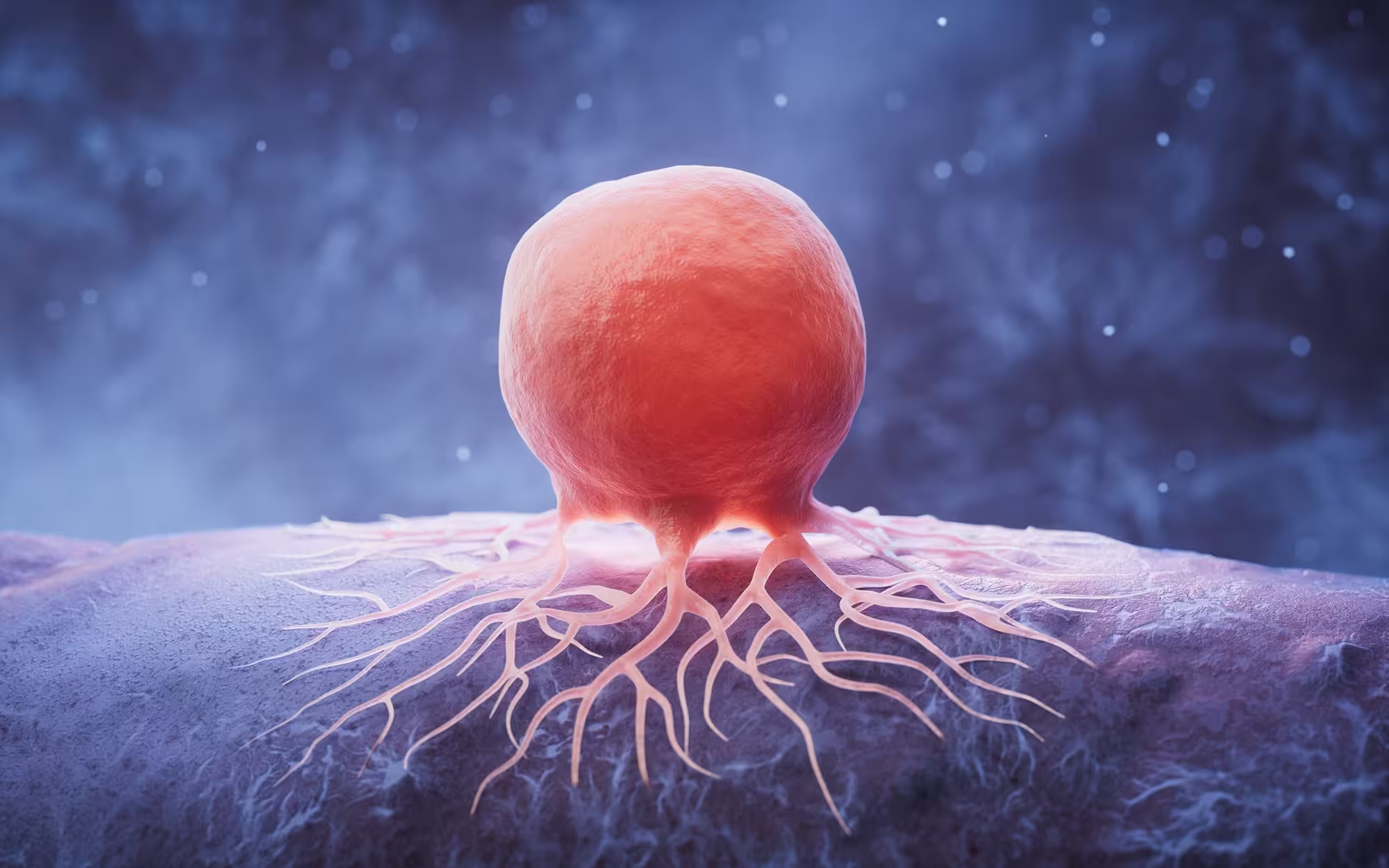

Forscherinnen und Forscher der Hebräischen Universität Jerusalem berichten über ein neuartiges kleines Molekül, das gezielt eine mit Krebs assoziierte RNA namens TERRA aufspürt und zerstört und dadurch in Zellmodellen das Tumorwachstum verlangsamt. Die Arbeit weist auf eine aufkommende Klasse RNA-gerichteter Therapien hin, die die genetische Maschinerie angreifen, mit der Krebszellen ihr Überleben sichern.

Ein erstmals entwickeltes kleines Molekül baut in Zellen selektiv die krebsassoziierte RNA TERRA ab, verlangsamt damit Tumorwachstum und demonstriert eine vielversprechende RNA‑gerichtete Strategie jenseits traditioneller, proteinzentrierter Medikamente. Diese RNA-Degradierungsstrategie eröffnet neue Ansatzpunkte für die zielgerichtete Krebstherapie und erweitertet das sogenannte druggable genome.

Warum TERRA wichtig ist: die RNA hinter dem Chromosomenschutz

Zellen schützen die Enden ihrer Chromosomen mit speziellen Strukturen, den Telomeren. TERRA (telomeric repeat-containing RNA) ist eine nichtkodierende, telomerische RNA, die zur Regulation von Telomeren beiträgt und in eine Reihe komplexer zellulärer Prozesse eingebunden ist, die Altern, Zellteilung und Genomstabilität betreffen. Wenn die Regulation der Telomere gestört ist, können Zellen die normalen Wachstumsgrenzen umgehen — ein Kennzeichen von Krebs. In mehreren aggressiven Tumorarten, einschließlich bestimmter Hirn- und Knochentumoren, nutzen Krebszellen TERRA-assoziierte Signalwege, um sich weiter zu teilen und dem programmierten Zelltod zu entgehen.

Die meisten derzeit verfügbaren Medikamente richten sich gegen Proteine. RNAs wie TERRA liegen jedoch in der Genexpressionskette upstream von Proteinen. Durch das gezielte Angreifen krankheitsverursachender RNAs lässt sich theoretisch früher in der Kausalkette eingegriffen werden, bevor Proteine synthetisiert werden, die das maligne Verhalten unterstützen. Diese Herangehensweise erweitert das therapeutische Fenster und eröffnet potenziell neue Behandlungsoptionen für Tumoren, bei denen Proteine schwierige oder nicht erreichbare Ziele sind.

Aus molekularbiologischer Sicht ist TERRA nicht nur ein einfacher RNA-Faden: sie bildet spezifische Sekundär- und Tertiärstrukturen, interagiert mit Telomer‑assoziierten Proteinen und kann die Chromatin‑Organisation und DNA‑Reparaturmechanismen beeinflussen. Daher ist TERRA sowohl ein biologisch relevantes Ziel als auch ein Modellfall für RNA‑gerichtete Arzneimittelentwicklung.

Wie das neue Molekül wirkt: RIBOTAC trifft RNase L

Das Forschungsteam setzte eine Strategie namens RIBOTAC (Ribonuclease-Targeting Chimera) ein. Vereinfacht gesagt ist das kleine Molekül ein zweiteiliges Konstrukt: ein Teil erkennt eine spezifische gefaltete Form von TERRA (einen G‑Quadruplex), der andere Teil rekrutiert eine natürliche zelluläre Schneider‑Enzymkomponente, die RNase L. Gemeinsam bringen sie das zerstörerische Enzym in unmittelbare Nähe zur Ziel‑RNA und lösen eine selektive Spaltung aus.

RIBOTACs nutzen das Prinzip, eine RNA‑Bindedomäne mit einer Funktionsdomäne zu verbinden, die körpereigene Nukleasen aktiviert oder adressiert. Diese modular aufgebaute Strategie erlaubt gezielte RNA‑Degradierung in der zellulären Umgebung und unterscheidet sich grundlegend von Antisense‑Oligonukleotiden oder RNAi‑Ansätzen, die auf Nukleinsäure‑Basenpaarung beruhen.

Genauigkeit durch Form

TERRA bildet ein markantes drei‑dimensionales Gerüst, den G‑Quadruplex, den das synthetische Molekül mit hoher Spezifität erkennt. Diese strukturelle Selektivität hilft der Verbindung, TERRA gezielt abzubauen und dabei andere RNAs unberührt zu lassen — ein wesentlicher Vorteil gegenüber weniger diskriminierenden RNA‑gerichteten Methoden. Die Fokussierung auf eine charakteristische RNA‑Konformation reduziert potenzielle Off‑Target‑Effekte, da nur RNAs mit derselben topologischen Struktur in Frage kommen.

G‑Quadruplexe bestehen aus übereinander gestapelten G‑Tetraden, stabilisiert durch Kationen und spezifische π‑π‑Wechselwirkungen. Die Bindung eines kleinen Moleküls an diese Struktur kann sowohl die Konformation verändern als auch eine Ankerstelle bieten, um Effektorproteine wie RNase L gezielt zu positionieren. Mechanistisch kann dies die lokale RNA‑Umgebung so beeinflussen, dass die Nukleaseeffizienz erhöht wird und die Ziel‑RNA bevorzugt abgebaut wird.

Zellmodelle und Ergebnisse

In Laboruntersuchungen mit Krebszelllinien wie HeLa und U2OS reduzierte die RIBOTAC‑artige Verbindung TERRA‑Spiegel und verlangsamte die Zellproliferation. Viableitätstests, Proliferationsassays und molekulare Analysen wie qPCR und Northern‑Blots zeigten eine selektive Aktivität gegen die anvisierte RNA und lieferten damit einen Proof of Concept, dass die Zerstörung einer krebsfördernden RNA innerhalb von Zellen das Tumorwachstum abschwächen kann.

Die Studiengruppe berichtete über abnehmende TERRA‑Transkriptmengen, veränderte Telomer‑Dynamik und reduzierte Markersignale für unkontrolliertes Zellwachstum. In vitro‑Assays zur RNase‑Rekrutierung und Zielbindung bestätigten, dass das molekulare Design sowohl Bindungsaffinität zum G‑Quadruplex als auch funktionelle Rekrutierung der RNase L vereint. Darüber hinaus wurden Kontrollexperimente mit mutierten Zielstrukturen durchgeführt, um die Abhängigkeit der Wirkung von der spezifischen G‑Quadruplex‑Form zu demonstrieren.

Obwohl die vorliegenden Ergebnisse vielversprechend sind, beruhen sie bislang hauptsächlich auf Zellkulturdaten. Die Übertragung in präklinische Tiermodelle und später in klinische Studien erfordert zusätzliche Optimierungen und Sicherheitsbewertungen.

Folgen für die Krebstherapie und nächste Schritte

Dieser Befund verändert die Perspektive, wie medizinische Chemie und Onkologie zusammenwirken können: Medikamente, die RNA abbauen, erweitern das adressierbare Genom jenseits von Proteinen. Werden RIBOTAC‑ähnliche Moleküle weiter verfeinert und als sicher befunden, könnten sie Therapien ergänzen oder ersetzen, in denen Proteine schlechte oder nicht vorhandene Angriffspunkte darstellen, und damit neue Optionen für Tumorarten eröffnen, die derzeit unzureichend behandelbar sind.

Die Entwicklung solcher RNA‑gerichteten Wirkstoffe umfasst mehrere aufeinanderfolgende Schritte: Chemische Optimierung zur Verbesserung von Affinität und Selektivität, Steigerung der zellulären Aufnahme und Stabilität, pharmakokinetische Optimierung, toxikologische Prüfung und schließlich Wirksamkeitsnachweis in geeigneten Tiermodellen (z. B. xenograft‑ oder orthotopen Modellen). Parallel dazu sind robuste Biomarker für Zielbindung und pharmakodynamische Effekte nötig, um Wirkung und Sicherheit in präklinischen und klinischen Studien zu überwachen.

Leitender Forscher Dr. Raphael I. Benhamou beschrieb das Molekül als "geführte Rakete für schädliche RNA" und hob die Fähigkeit hervor, TERRA zu entfernen, ohne gesunde zelluläre Komponenten zu beschädigen. Die Studie, geleitet von Benhamou, Elias Khaskia und Dipak Dahatonde, wurde im Fachjournal Advanced Sciences veröffentlicht und zeigt eine flexible Methode, die andere Labore an verschiedene krankheitsassoziierte RNAs anpassen können, was für die Translation in andere Indikationen relevant ist.

Zu den nächsten Schritten zählen die weitere Optimierung der Selektivität und pharmakologischen Eigenschaften, Tests in Tiermodellen sowie umfassende Sicherheitsbewertungen. Technische Herausforderungen bleiben bestehen: die zielgerichtete Abgabe von RNA‑gerichteten kleinen Molekülen an Tumorherde in Patienten, die Minimierung von Off‑Target‑Effekten und die Absicherung langfristiger klinischer Vorteile. Zudem ist die Frage nach Immunreaktionen auf die Rekrutierung körpereigener Nukleasen wie RNase L zu klären, da eine übermäßige oder unspezifische Aktivierung immunologische Nebenwirkungen verursachen könnte.

Praktische Strategien zur Verbesserung der Applikation umfassen nanopartikelbasierte Lieferplattformen, prodrug‑Konzepte, gezielte Konjugate mit Tumor‑Targeting‑Liganden (z. B. Peptid‑ oder Antikörperkonjugate) sowie lokale Applikationsformen, um systemische Exposition und damit verbundene Risiken zu reduzieren. Kombinationstherapien mit bestehenden Modalitäten wie Chemotherapie, Strahlentherapie oder Immuntherapie könnten synergetische Effekte entfalten, beispielsweise durch Verminderung der Reparaturkapazität von Tumorzellen oder Modulation des Tumormikromilieus.

Wissenschaftlich wie regulatorisch ist ein plausibles Szenario, dass RNA‑gerichtete kleine Moleküle zunächst als Therapieoptionen in eng definierten, hochgradig selektierten Patientengruppen geprüft werden, z. B. bei Tumoren mit dokumentierter TERRA‑Abhängigkeit oder charakteristischen Telomer‑Dysfunktionen. Solche präzisionsmedizinischen Ansätze können die Erfolgswahrscheinlichkeit in frühen klinischen Phasen erhöhen und die Entwicklung beschleunigen.

Insgesamt repräsentiert diese Arbeit einen bedeutsamen Richtungswechsel hin zu Therapien, die direkt auf die genetischen Instruktionen fußen, die Krebszellen zum Überleben benötigen. Die Kombination aus biophysikalischer Zielerkennung (G‑Quadruplex), enzymatischer Effektorkontrolle (RNase L) und modularer Molekülarchitektur (RIBOTAC) macht diesen Ansatz zu einem vielversprechenden Kandidaten in der modernen Onkologie‑Forschung.

Wissenschaftliche Glaubwürdigkeit und Nachvollziehbarkeit erfordern weitere unabhängige Replizierungen, detaillierte Off‑Target‑Analysen mittels Transcriptom‑Weitermessungen sowie transparente Daten zur Toxizität in mehreren Spezies. Für Forscher, klinische Entwickler und Investoren bietet diese Technologie eine neue Klasse von Wirkmechanismen, die das Spektrum der adressierbaren Ziele in der Molekularmedizin erweitern könnten.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen