8 Minuten

Kleine Veränderungen in unserem Körper können große Geschichten darüber erzählen, wie der Mensch weiterhin evolviert. Ein Beispiel dafür ist die Medianarterie — ein Gefäß, das normalerweise in frühen Embryonalstadien entsteht und meist vor der Geburt zurückgeht, in manchen Fällen jedoch bei Erwachsenen persistiert. Neue Analysen deuten darauf hin, dass dieser winzige Blutkanal häufiger auftritt, was Auswirkungen auf Anatomie, klinische Praxis und unser Verständnis schneller evolutionärer Veränderungen in modernen Populationen hat.

Eine verborgene Arterie taucht wieder auf: Was Forschende herausfanden

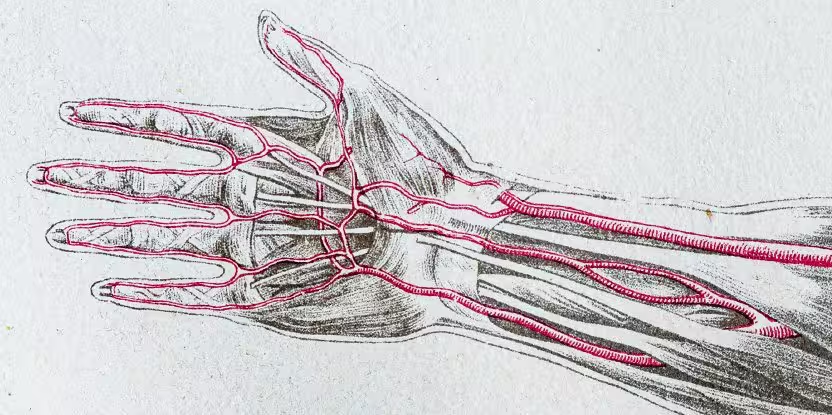

Die Medianarterie bildet sich sehr früh in der menschlichen Entwicklung und verläuft zentral entlang des Unterarms, um die wachsende Hand zu versorgen. Bei typischer Entwicklung regressiert dieses Gefäß etwa um die achte Schwangerschaftswoche, wenn die Arteria radialis und die Arteria ulnaris die Blutversorgung der Hand übernehmen. In einigen Fällen bleibt die Medianarterie jedoch während der gesamten Gestation erhalten und bleibt bis ins Erwachsenenalter funktionell.

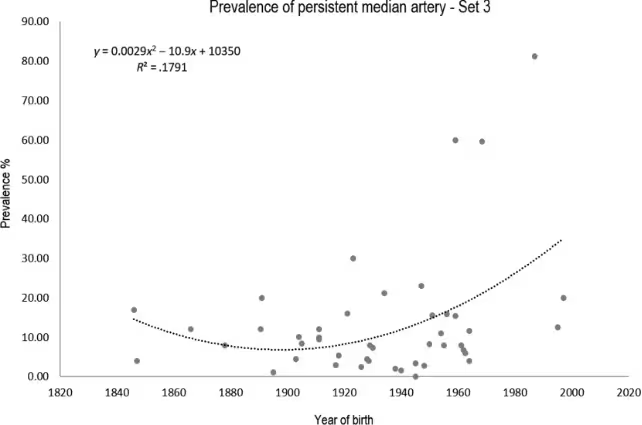

Ein Forschungsteam der Flinders University und der University of Adelaide veröffentlichte 2020 eine Studie, die zeigte, dass Erwachsene mit einer persistierenden Medianarterie heute deutlich häufiger sind als noch vor etwa hundert Jahren. Durch die Sichtung historischer anatomischer Aufzeichnungen und die Untersuchung gespendeter Extremitäten schätzte das Team, dass die Prävalenz von etwa 10 Prozent bei Geborenen Mitte der 1880er Jahre auf rund 30 Prozent bei Personen, die im späteren 20. Jahrhundert geboren wurden, angestiegen ist. Diese Zunahme deutet auf einen schnell verlaufenden Mikroevolutionsprozess hin.

Die Beobachtung ist insofern bemerkenswert, als sie eine anatomische Variante in einem Zeitraum dokumentiert, der aus evolutionärer Perspektive sehr kurz ist. Solche Veränderungen können durch genetische Faktoren, veränderte pränatale Umgebungen oder eine Kombination aus beidem bedingt sein. Die Studie initiierte deshalb weitere Diskussionen über die Mechanismen, die hinter solchen Veränderten in der vaskulären Entwicklung stehen könnten.

Drei Hauptarterien im Unterarm, mit der 'Medianarterie' in der Mitte

Wie Forschende den Trend maßen und welche Grenzen es gibt

Um die heutige Häufigkeit der persistierenden Medianarterie (auch Medianarterie des Unterarms genannt) zu ermitteln, sezierte das Team 80 Unterarme von in Australien gespendeten Kadavern. Die Spender stammten überwiegend aus europäischen Bevölkerungsgruppen und waren zum Todeszeitpunkt zwischen 51 und 101 Jahren alt, das heißt, die meisten wurden im frühen 20. Jahrhundert geboren. Die Forschenden dokumentierten, wie häufig eine ausgeprägte Medianarterie vorhanden war, und verglichen diese Werte mit Berichten aus der anatomischen Literatur, die mehrere Jahrhunderte zurückreicht.

Bei der Analyse kontrollierte das Team für Verzerrungen in älteren Berichten, zum Beispiel Unterschiede in der Definition einer 'funktionellen' Medianarterie, Unterschiede in Stichprobengrößen und Publikationsbias. Die kombinierten Befunde deuteten auf eine etwa dreifache Zunahme der Häufigkeit einer funktionellen Medianarterie innerhalb von rund 100–150 Jahren hin. Als mögliche Erklärungen schlugen die Autorinnen und Autoren genetische Veränderungen in der Gefäßentwicklung, Verschiebungen in der mütterlichen Gesundheit und den pränatalen Bedingungen oder eine Kombination dieser Faktoren vor.

Methodisch ist wichtig zu betonen, dass die Detektionsmethode — Makrosezession versus radiologische Bildgebung oder operative Befunde — Einfluss auf die gemeldete Prävalenz hat. Ebenso spielt die Definition, ob ein Gefäß als ‚substanziell‘ gilt (durchmesserspezifisch, kontinuierlicher Gefäßverlauf, funktionelle Perfusion), eine Rolle. Zukünftige Studien, die standardisierte Definitionen und multimodale Diagnostik (Dissektion, Ultraschall, MRT-Angiographie) kombinieren, würden die Vergleichbarkeit verbessern und präzisere Prävalenzschätzungen ermöglichen.

Grafik einer Analysegruppe, die einen Anstieg der Prävalenz der Medianarterie vorhersagt

Warum das wichtig ist: Nutzen, Risiken und evolutionärer Kontext

Auf den ersten Blick mag ein zusätzliches Blutgefäß im Unterarm wie eine neutrale oder sogar nützliche anatomische Variante erscheinen. Eine persistierende Medianarterie kann die Blutversorgung von Unterarm und Hand ergänzen und theoretisch die Widerstandsfähigkeit des Gewebes sowie die Regenerationsfähigkeit bei Verletzungen unterstützen. Aus anatomisch-chirurgischer Sicht könnte sie bei bestimmten Reparatur- oder Gefäßoperationen als zusätzliche Rekonstruktionsoption dienen.

Gleichzeitig gibt es klinische Nachteile: Studien verknüpfen eine persistierende Medianarterie mit einem erhöhten Risiko für ein Karpaltunnelsyndrom und andere kompressive Neuropathien, weil das zusätzliche Gefäß Platz unter dem Handgelenk einnimmt und in engem anatomischen Verhältnis zum N. medianus steht. Bei chirurgischen Eingriffen am Handgelenk oder bei Gefäßzugängen kann das Vorhandensein dieser Arterie unerwartete Komplikationen auslösen, wenn es nicht vorher erkannt wird.

Die Relevanz solcher Verschiebungen geht über einzelne klinische Probleme hinaus. Kleine anatomische Veränderungen — ähnlich dem in den letzten Jahren dokumentierten Anstieg eines kleinen Knieskelettknochens, der Fabella — sind Beispiele für Mikroevolution: schrittweise Veränderungen in Populationen, die sich über relativ kurze Zeiträume akkumulieren. Solche Trends können Muster von Krankheitsverteilung, Verletzungsanfälligkeit und chirurgischen Anforderungen verändern, sodass sich moderne Medizin und öffentliche Gesundheit anpassen müssen.

Begrenzungen der aktuellen Daten

- Stichprobenrepräsentation: Die Dissektionen stammten von Australiern überwiegend europäischer Abstammung; die weltweite Prävalenz und regionale Unterschiede sind noch unklar.

- Ursachen bleiben unsicher: Zur Unterscheidung genetischer Evolution von Umwelt- oder Entwicklungsfaktoren sind genomische Daten, Blutproben und pränatale Aufzeichnungen erforderlich.

- Klinische Bedeutung quantifizieren: Umfangreiche epidemiologische Studien sind nötig, um persistierende Medianarterien mit funktionellen Ergebnissen, Operationskomplikationen und neurologischen Befunden in diversen Populationen zu verknüpfen.

Was Forschende als Nächstes untersuchen wollen

Zukünftige Arbeiten sollen anatomische Erhebungen mit genetischen Screenings und mütterlichen Gesundheitsdaten verknüpfen. Wird die Persistenz der Medianarterie mit bestimmten genetischen Varianten assoziiert, würde das auf eine vererbliche Veränderung unter selektiven Einflüssen hindeuten. Alternativ könnten Veränderungen in der pränatalen Ernährung, dem metabolischen Gesundheitsstatus der Mutter oder Umweltbelastungen embryonale Entwicklungswege so beeinflussen, dass das Gefäß seltener regressiert.

Das Wissen um den Mechanismus ist entscheidend: Eine genetische Verschiebung impliziert Prozesse wie natürliche Selektion oder genetische Drift; Entwicklungsplastizität dagegen würde auf einen umweltbedingten Einfluss hinweisen, der potenziell reversibel oder vorhersehbar ist. In jedem Fall wirft der Trend Fragen dazu auf, wie moderne Lebensstile, medizinische Versorgung und demografische Dynamiken den menschlichen Körper umgestalten.

Forscherinnen und Forscher planen deswegen transnationale Kohortenstudien, die molekulargenetische Analysen (z. B. Genomweite Assoziationsstudien) mit detaillierten pränatalen Expositionsdaten (Ernährung, Gestationsdiabetes, Umwelttoxine) verbinden. Solche integrativen Ansätze könnten kausale Pfade aufzeigen und zugleich praktische Empfehlungen für pränatale Gesundheitsmaßnahmen liefern.

Experteneinschätzung

Dr. Elena Morris, eine evolutionäre Anatomin, sagt: 'Wir neigen dazu, Evolution als etwas aus der fernen Vergangenheit zu sehen, aber Merkmale wie die persistierende Medianarterie zeigen, wie dynamisch unsere Biologie heute noch ist. Ob genetisch bedingt oder durch pränatale Umwelteinflüsse gesteuert — diese kleinen anatomischen Veränderungen können reale klinische Konsequenzen haben. Die Verteilung solcher Merkmale über Populationen zu kartieren und anatomische Befunde mit genomischen Daten zu verknüpfen, wird entscheidend sein, um die Richtung der menschlichen Evolution im 21. Jahrhundert zu verstehen.'

Die Forschenden warnen, dass dieser beobachtete Anstieg zwar auffällig sei, aber nur eine von vielen kleinen Veränderungen darstelle, die sich in menschlichen Populationen vollziehen. Die Dokumentation und Erklärung dieser Trends erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Anatomie, Genetik, Epidemiologie und Entwicklungsbiologie.

Solange sich die Mikroevolution auf unerwartete Weise manifestiert, müssen Klinikerinnen und Kliniker sowie Anatominnen und Anatominnen ihre diagnostische und operative Aufmerksamkeit anpassen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden solche subtilen Indikatoren weiter beobachten, um besser zu verstehen, wie unsere Spezies sich weiterhin verändert.

Neben der Medianarterie sind weitere Phänomene wie veränderte Beinknochenmorphologien, Zunahme oder Abnahme bestimmter kleiner Knochen und Verschiebungen in dentalen Merkmalen beobachtbar. Diese kumulativen Veränderungen können wichtige Hinweise darauf liefern, wie kulturelle, medizinische und ökologische Faktoren die menschliche Biologie heute formen.

Für die klinische Praxis bedeutet dies: Eine erhöhte Aufmerksamkeit bei Bildgebung und präoperativer Planung, die Aufnahme der Medianarterie in anatomische Lehrpläne und ein breiteres Bewusstsein für populationsspezifische Unterschiede können dazu beitragen, Komplikationen zu vermeiden und die Patientenversorgung zu verbessern.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen