10 Minuten

Neue Analysen der Cassini-Daten der NASA zeigen, dass der eisige Mond Enceladus mehr Wärme abgibt als Wissenschaftler erwartet hatten — und wichtig: diese Wärme stammt nicht nur aus den berühmten südpolaren Geysiren, sondern auch aus dem bislang ruhigen Norden. Dieser ausgeglichenere Wärmefluss untermauert die Vorstellung, dass ein globaler, salzhaltiger unterirdischer Ozean über geologische Zeiträume flüssig bleiben könnte, ein zentraler Faktor bei der Bewertung des Potenzials des Mondes, Leben zu beherbergen.

Wärme von beiden Polen — ein Umdenken bestehender Annahmen

Jahrelang war Enceladus durch spektakuläre Phänomene definiert: gewaltige Fontänen aus Wasserdampf und Eispartikeln, die aus den südpolaren Brüchen, den sogenannten "Tigerstreifen", geschleudert werden. Diese Geysire lieferten eindeutige Hinweise auf aktive Prozesse und stärkten die Vorstellung, dass die innere Erwärmung vornehmlich im Süden konzentriert sei. Eine in Science Advances am 7. November veröffentlichte Studie unter Leitung von Forschern der University of Oxford, des Southwest Research Institute und des Planetary Science Institute zeichnet jedoch ein symmetrischeres Bild.

Mithilfe langfristiger Infrarot-Beobachtungen der Cassini-Mission entdeckte das Team einen statistisch signifikanten Überschuss an Wärme, der aus der nordpolaren Region austritt. Dieser Wärmefluss am Nordpol, obwohl lokal nur mäßig ausgeprägt, trägt zur globalen Energiebilanz von Enceladus bei und stimmt mit theoretischen Schätzungen der durch Gezeitenkräfte (Tidal Heating) erzeugten Erwärmung durch Saturns Gravitation überein.

Wie Cassini verborgene Wärme unter der Polarnacht aufdeckte

Das Composite InfraRed Spectrometer (CIRS) von Cassini erstellte Temperaturkarten von Enceladus zu verschiedenen Jahreszeiten. Wissenschaftler verglichen Messungen aus einer eisigen nordpolaren Winterphase im Jahr 2005 mit Beobachtungen während des nördlichen Sommers 2015. Durch die Modellierung der erwarteten Abkühlung der Eiskruste während der Polarnacht und den Vergleich dieser Vorhersagen mit den gemessenen Temperaturen stellten die Forscher fest, dass die nordpolare Oberfläche etwa 7 K wärmer war als Modelle ohne interne Wärmequelle vorhersagen würden.

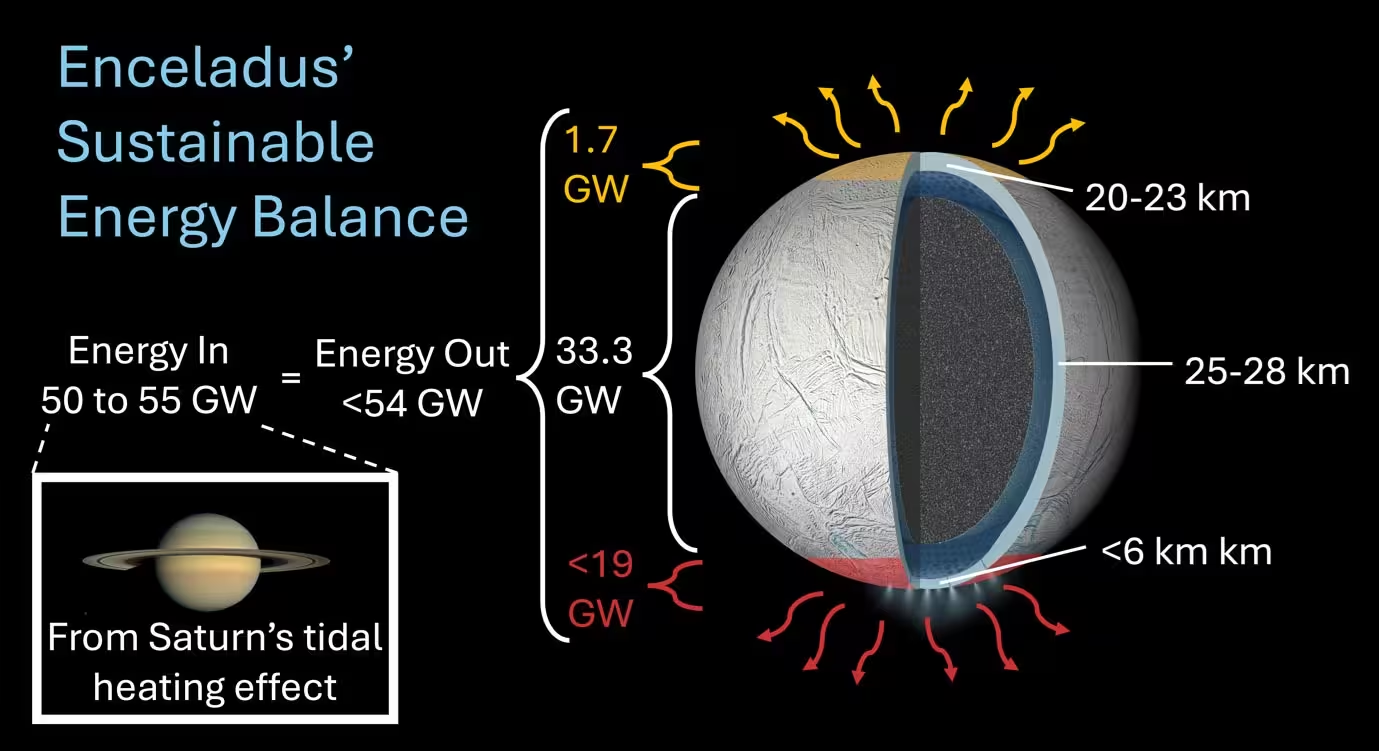

Diese moderate Anomalie — gemessen mit etwa 46 ± 4 Milliwatt pro Quadratmeter am Nordpol — mag klein erscheinen, doch hochgerechnet über die gesamte Oberfläche ergibt sich ein globaler konduktiver Wärmefluss von ungefähr 35 Gigawatt. Addiert man die bekannte Leistung der südpolaren Ausströmungen, liegt die Gesamtleistung bei knapp 54 Gigawatt, was sehr gut mit Schätzungen der durch Gezeitenspannung erzeugten Wärme von etwa 50 bis 55 GW übereinstimmt.

Warum diese Zahlen von Bedeutung sind

- 46 ± 4 mW/m2 am Nordpol entsprechen etwa zwei Dritteln des Wärmeflusses der kontinentalen Erdkruste.

- Ein globaler Output nahe 54 GW ist vergleichbar mit der elektrischen Erzeugung von mehreren zehn Millionen Solarmodulen oder Tausenden großer Windturbinen.

- Wenn Eingangsenergie und Verlust im Gleichgewicht stehen, ist der unterirdische Ozean wahrscheinlich über lange Zeiträume thermisch stabil.

Stabilität ist entscheidend. Wäre die Gezeitenheizung geringer als der Wärmeverlust, könnte der Ozean im Laufe der Zeit zufrieren; wäre sie deutlich größer, könnten extreme Aktivitäten chemische Gradienten stören, die für Leben nutzbar wären. Die neuen Daten deuten auf ein langfristiges Gleichgewicht hin, das den Ozean flüssig und potenziell bewohnbar hält.

Zur Untermauerung dieser Ergebnisse erläutert die Erstautorin Dr. Georgina Miles (Southwest Research Institute und Gastwissenschaftlerin in Oxford): "Enceladus ist ein Schlüsselziel in der Suche nach Leben außerhalb der Erde. Das Verständnis der langfristigen Verfügbarkeit von Energie ist entscheidend, um zu beurteilen, ob dieser Mond Leben tragen könnte."

Die Schätzung des konduktiven Wärmeflusses mithilfe saisonaler thermischer Signale erforderte sorgfältige Korrekturen für tägliche und jahreszeitliche Temperaturschwankungen an der Oberfläche — eine Aufgabe, die nur dank der erweiterten Mission von Cassini und der hohen Qualität der infrarotbasierten Messdaten möglich war. Langzeitdaten sind besonders wichtig, weil subtile thermische Signale erst nach Ausgleich kurzzeitiger Effekte sichtbar werden.

Zur Ergänzung der visuellen Darstellung:

Eine neue Studie hat den globalen konduktiven Wärmefluss von Enceladus eingegrenzt, indem sie die saisonalen Temperaturvariationen am Nordpol (gelb) untersucht hat. Diese Ergebnisse, kombiniert mit bestehenden Daten der stark aktiven südpolaren Region (rot), liefern die erste beobachtende Beschränkung des Energieverlustbudgets von Enceladus (<54 GW) — was mit der vorhergesagten Energiezufuhr (50 bis 55 GW) durch Gezeitenheizung konsistent ist. Das deutet darauf hin, dass die gegenwärtige Aktivität von Enceladus langfristig nachhaltig ist — eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von Leben, das im globalen unterirdischen Ozean vermutet wird. Credit: University of Oxford/NASA/JPL-CalTech/Space Science Institute (PIA19656 and PIA11141)

Warum das für Leben und Habitabilität relevant ist

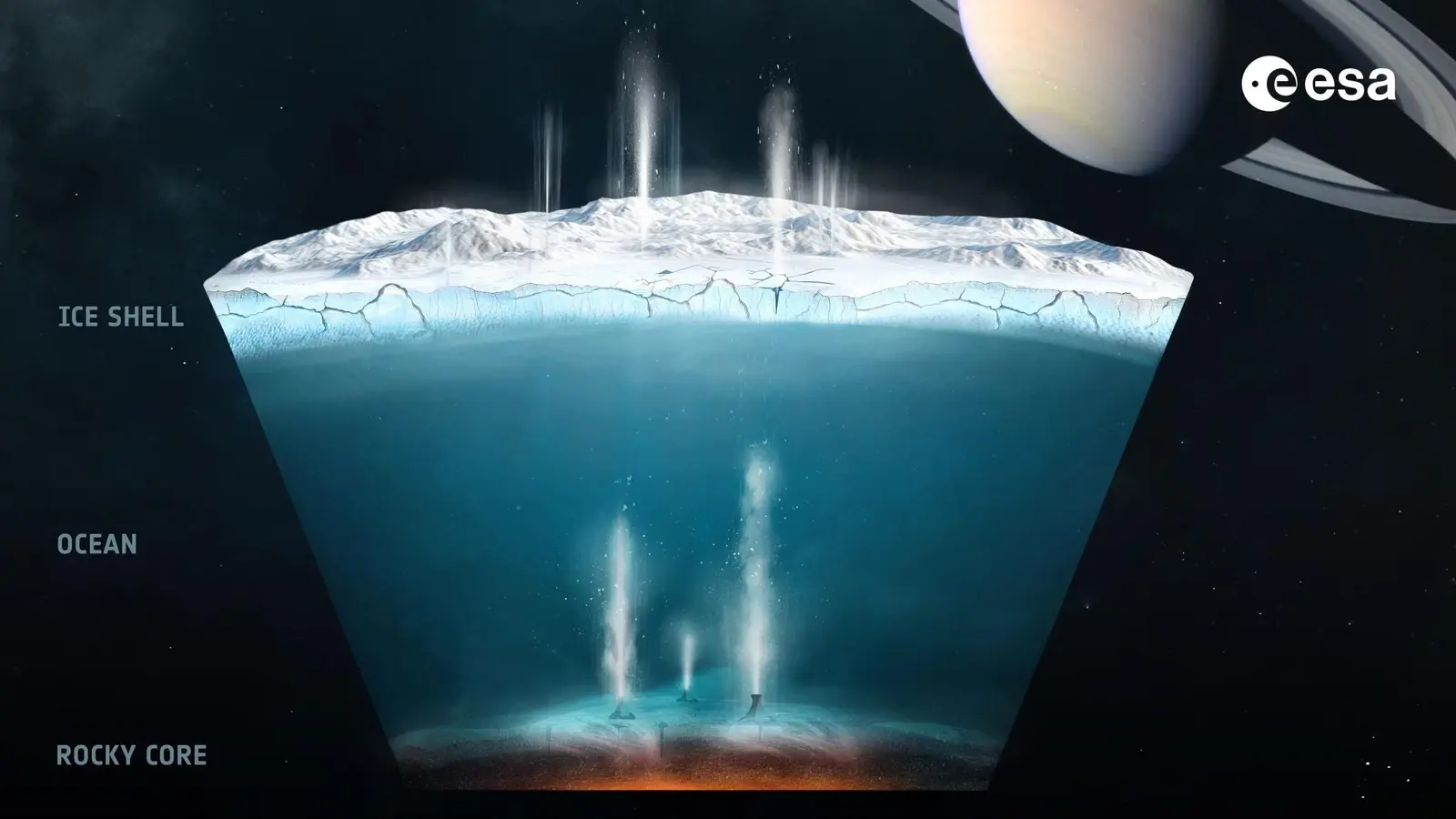

Die Astrobiologie sucht Orte mit flüssigem Wasser, verfügbaren Energiequellen und den grundlegenden Elementen des Lebens. Enceladus erfüllt viele dieser Kriterien: ein globaler salzhaltiger Ozean, nachgewiesene organische Verbindungen in den Fontänen und Hinweise auf Phosphor sowie andere bioessentielle Elemente in der Chemie der Ausströmungen. Doch langfristige Bewohnbarkeit erfordert mehr als nur vorübergehende chemische Signale; sie hängt von andauernden Energieflüssen ab, die flüssiges Wasser erhalten und geochemische Reaktionen antreiben.

Die Übereinstimmung zwischen beobachtetem Wärmeverlust und modellierter Gezeitenenergie stärkt die Argumentation, dass der Ozean von Enceladus über Millionen bis Milliarden von Jahren bestehen könnte. Länger bestehende, stabile Bedingungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leben entwickeln und diversifizieren kann, sofern weitere Voraussetzungen wie geeignete chemische Reaktoren und Energiegradienten vorhanden sind.

Die Koordinierende Autorin Dr. Carly Howett (Oxford und Planetary Science Institute) betont: "Es ist sehr spannend, dass dieses neue Ergebnis die langfristige Nachhaltigkeit von Enceladus stützt — ein zentraler Baustein dafür, dass Leben dort entstehen könnte." Solche Aussagen sind keine Behauptung, dass Leben entdeckt wurde, sondern eine fundierte Bewertung der Umweltstabilität — eine wichtige Randbedingung für jegliche astrobiologische Hypothese.

Kartierung der Eiskruste und Vorbereitung künftiger Missionen

Über die Frage der Habitabilität hinaus liefert die thermische Analyse praktische Daten für Missionsplaner. Durch die Modellierung des konduktiven Wärmetransportes durch die Eiskruste schätzte das Team die Eisdicke: etwa 20 bis 23 km am Nordpol und grob 25 bis 28 km im globalen Mittel. Diese Werte liegen etwas über früheren Schätzungen aus anderen Fernerkundungs- und Modellierungsansätzen und können die Auslegung von Instrumenten oder Landern beeinflussen, die für Penetration, Probenahme oder Unterwasserfahrzeuge geplant sind.

Die Kenntnis, wo das Eis dünner, wärmer oder strukturell anfälliger ist, unterstützt Missionskonzepte, die Proben aus Fontänen aufnehmen, Bohrungen durchführen oder Unterwasserfahrzeuge einsetzen wollen. Thermalkarten dienen als Grundlage für die Auswahl potenzieller Landeplätze, die Abschätzung von Risiken für eisdurchdringende Systeme und die Kalkulation des Energiebedarfs für zukünftige Technologien, die auf den Zugang zum Untergrundoceans abzielen.

Die Forscher warnen davor, dass das Herausfiltern subtiler konduktiver Signale aus jahreszeitlichen und täglichen Temperaturschwankungen sowohl Sorgfalt als auch lang andauernde Datensätze verlangte. "Die Auswertung der feinen Oberflächentemperaturvariationen, die durch den konduktiven Wärmefluss Enceladus' verursacht werden, war eine Herausforderung und wurde nur dank der verlängerten Missionen von Cassini möglich", erklärt Dr. Miles. "Unsere Studie unterstreicht die Notwendigkeit langfristiger Missionen zu OzeanwWelten, die potenziell Leben beherbergen könnten, und zeigt, dass Daten manchmal erst Jahrzehnte nach ihrer Erfassung alle Antworten liefern."

Expert Insight

"Der Befund eines ausgeglichenen Wärmeflusses über beide Pole verändert unsere Sicht auf Enceladus' Inneres", sagt Dr. Lena Ortiz, eine fiktive Planetengeophysikerin und Systemingenieurin, die an Konzepten für Ozeanweltenmissionen gearbeitet hat. "Er legt nahe, dass thermische und mechanische Prozesse global verteilt sind und nicht nur in der Nähe der spektakulären Fontänenquellen konzentriert auftreten. Für das Missionsdesign eröffnet das neue Optionen, wo Proben genommen oder Landungen geplant werden können; für die Astrobiologie erweitert es das Zeitfenster, in dem Leben möglich ist, indem die Lebensdauer des Ozeans gesichert erscheint." Ihre Perspektive zeigt, wie eng thermophysikalische Erkenntnisse mit Erkundungsstrategien und Prioritäten zur Lebenssuche verknüpft sind.

Während die planetarwissenschaftliche Gemeinschaft nach vorne blickt, bleibt Enceladus ein vorrangiges Ziel für Folge-Missionen. Ob diese die Fontänen aus der Umlaufbahn untersuchen, oberflächennahe Auswürfe beproben oder die technischen Herausforderungen annehmen, die nötig sind, um direkt in einen unterirdischen Ozean vorzudringen — die neuen thermischen Einschränkungen liefern wichtige Randbedingungen.

Schließlich liefert das Erbe von Cassini weiterhin Überraschungen: Daten, die vor Jahren gewonnen wurden, formen noch immer unser Verständnis eisiger Monde neu und verfeinern die Karten für künftige Erkundungen. Für Enceladus ist die Botschaft zunehmend optimistisch — ein warmer, salziger Ozean könnte ein stabiles, langlebiges Habitat in unserem Sonnensystem darstellen, und wir verfügen nun über bessere Hinweise darauf, wie und wo nach Lebenszeichen gesucht werden sollte.

Technische Details und kontextuelle Einordnung: Die Analyse kombiniert thermische Fernerkundungsdaten mit numerischen Modellen der Wärmeleitung durch gebrochene, heterogene Eisschichten. Wichtige Parameter sind die thermische Leitfähigkeit des Eises (k), die Wärmekapazität (c) sowie die Charakteristik der Oberflächenalbedo, die kurz- und langfristige Energiebilanzen beeinflusst. Die Autoren berücksichtigten auch mögliche Beiträge von lokalisierten hydrothermalen Quellen, die aber nach den aktuellen Messdaten nicht die dominierende Rolle für den globalen Wärmehaushalt zu spielen scheinen. Stattdessen legen die Beobachtungen nahe, dass Gezeitenheizung (dissipation of tidal energy) die primäre Energiequelle ist, wobei die räumliche Verteilung der Dissipation sowohl in der Eisschale als auch im darunterliegenden Mantel eine Rolle spielt.

Forschungsimplikationen: Die Quantifizierung eines nahezu ausgeglichenen globalen Energiehaushalts bedeutet, dass zukünftige Missionen Hypothesen über die chemische Energieverfügbarkeit, Potentiale für Redoxreaktionen und die Erhaltung von Nutzelementen (C, H, N, O, P, S und Spurenelemente) empirisch prüfen können. Instrumente zur Massenspektrometrie, Isotopenanalyse und organischen Chemie werden entscheidend sein, um die Verbindung zwischen thermaler Energie und biologisch relevanten Stoffkreisläufen zu beurteilen.

Fazit: Die Kombination aus Cassinis einzigartigen Langzeitmessungen und moderner thermodynamischer Modellierung liefert robuste Hinweise darauf, dass Enceladus nicht nur ein kurzlebig aktiver Mond ist, sondern ein System mit potenziell stabilen, energiereichen Bedingungen über geologische Zeiträume. Damit rückt Enceladus in der Liste der prioritären Ziele für die astrobiologische Erforschung unseres Sonnensystems weiter nach oben.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen