9 Minuten

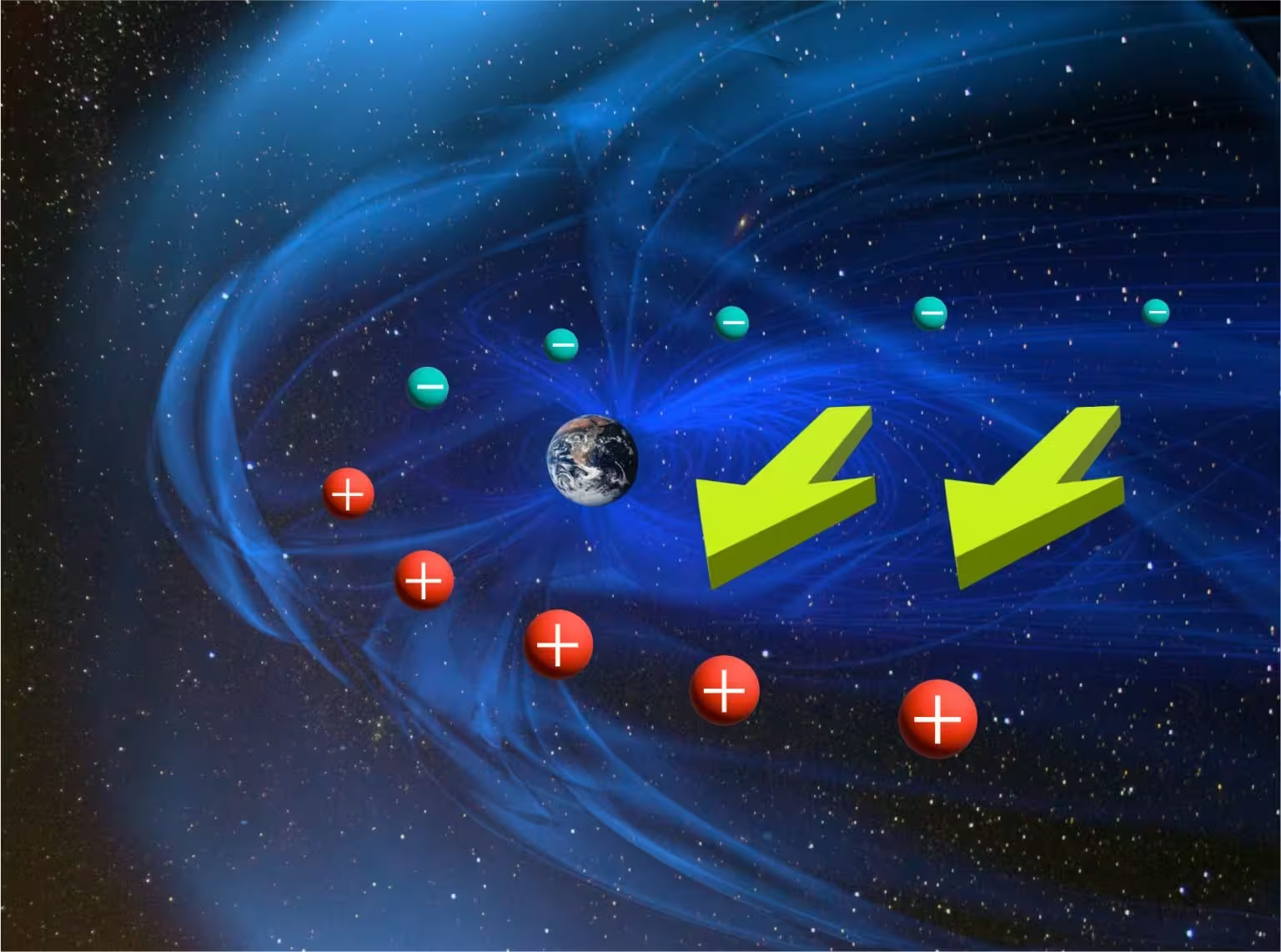

Neue Satellitenbeobachtungen und großskalige Simulationen haben eine langjährige Annahme zur Verteilung elektrischer Ladung in der Magnetosphäre der Erde grundlegend in Frage gestellt. Entgegen der bisherigen Lehrmeinung, wonach die Morgenseite („Dawn“) üblicherweise positiv geladen und die Abendseite („Dusk“) negativ ist, deuten die neuen Daten darauf hin, dass in großen Bereichen der äquatorialen Region genau das Gegenteil der Fall ist. Diese Erkenntnis verändert die Perspektive darauf, wie Forschende den nahen erdnahen Weltraum und die treibenden Kräfte des Raumwetters modellieren und verstehen.

Überraschende Umkehr: Was Satelliten offenbarten

Jahrzehntelang gingen Lehrbücher und konventionelle Modelle davon aus, dass das großskalige elektrische Feld in der Magnetosphäre — die Kraft, die Plasmapartikel von der Morgenseite zur Abendseite transportiert — eine Netto-Positivladung auf der Morgenseite und eine Netto-Negativladung auf der Abendseite bewirkt. Diese Erwartung folgte der einfachen Logik, dass elektrische Kräfte von positiv zu negativ wirken. Neue, hochaufgelöste Messungen von Satelliten, kombiniert mit modelltheoretischer Arbeit von Forschergruppen der Kyoto University in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Nagoya- und Kyushu-Universitäten, zeigen jedoch in den äquatorialen Ebenen eine markante Umkehr: In vielen Bereichen erscheint die Morgenseite überwiegend negativ, während die Dämmerungs- und Abendseite eher positiv geladen ist. Diese Beobachtung ist nicht nur ein lokales Detail, sondern beeinflusst grundlegende Annahmen über großskalige Felder, Plasmaströme und die Dynamik von Konvektionsmustern in der Magnetosphäre.

Wie Forschende die Umkehr überprüften

Das Forschungsteam nutzte magnetohydrodynamische (MHD-)Simulationen, um realistische Bedingungen im erdnahen Raum nachzubilden. In diesen numerischen Experimenten wurde ein stetiger, schneller Strom von Sonnenwindplasma in Wechselwirkung mit dem Magnetfeld der Erde simuliert. Die Modelle lieferten räumliche Verteilungen von Ladung, elektrischen Feldern und Plasmaströmen, die systematisch mit Satellitenmessungen verglichen wurden. Die Simulationen reproduzierten die unerwartete negative Aufladung auf der Morgenseite und die positive Aufladung auf der Abendseite in der äquatorialen Ebene, wobei jedoch festgestellt wurde, dass dieses Muster nicht auf jeder Höhe und bei jedem Längengrad in identischer Weise auftritt. Die Ergebnisse legen nahe, dass die beobachtete Polaritätsumkehr eine robuste Eigenschaft unter bestimmten Sonnenwind- und Magnetosphärenbedingungen ist, aber zugleich räumlich und zeitlich variabel bleibt.

Warum der Äquator sich anders verhält

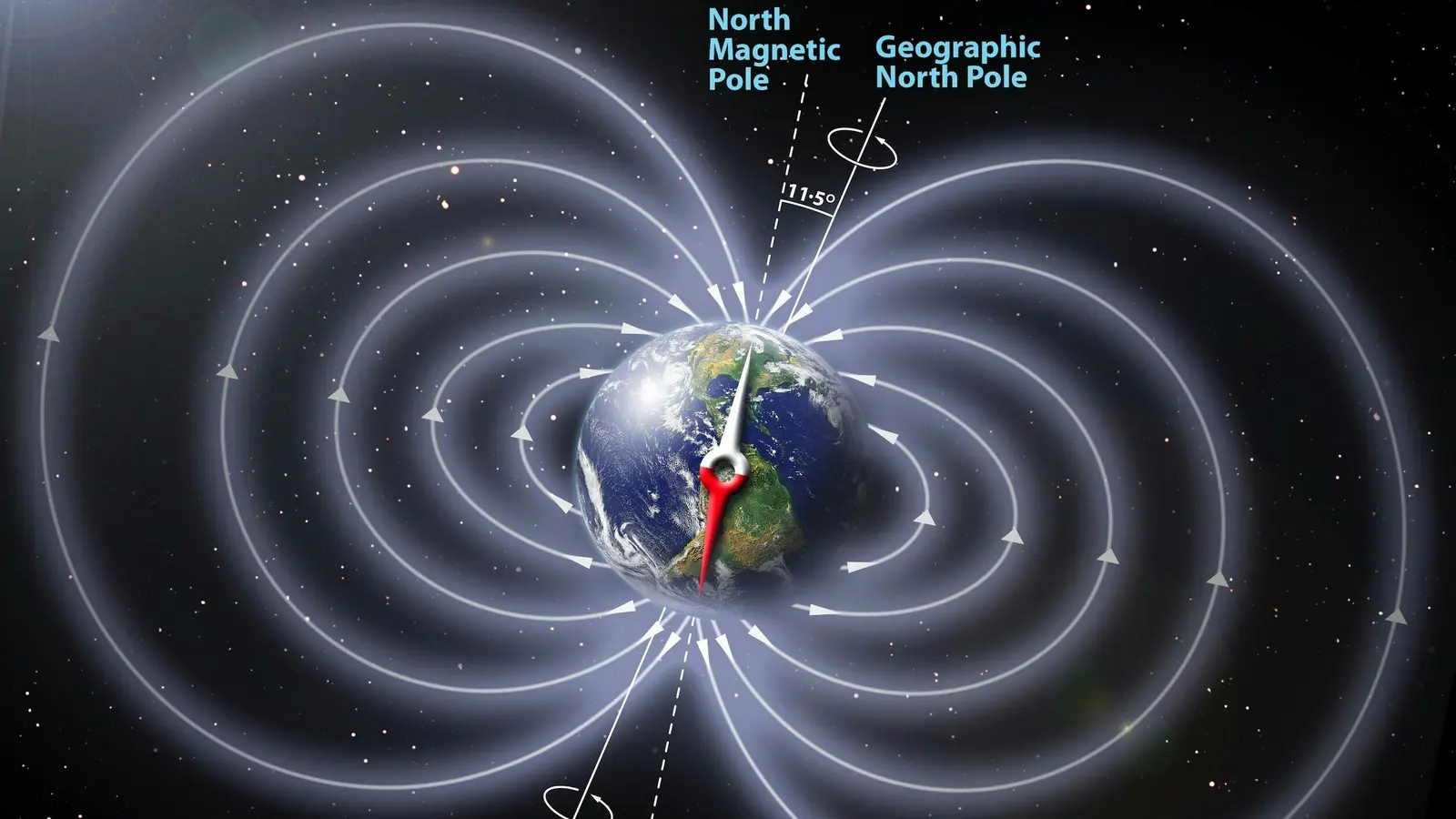

Der Schlüssel zu diesem paradox erscheinenden Befund liegt in Geometrie und Bewegung. Wenn magnetische Energie, die der Sonnenwind trägt, in die Magnetosphäre eindringt, wird sie in einem Muster transportiert, das auf der Dämmerungsseite anders zirkuliert und anschließend in Richtung der Polarregionen fließt. Zeitgleich weist das Magnetfeld der Erde nahe der Äquatorebene eine Richtung auf, die vom südlichen zum nördlichen Hemisphärenbereich zeigt, während es in den höheren Breiten und über den Polen eine entgegengesetzte Orientierung einnimmt. Dieser Wechsel der Feldorientierung kippt die relative Ausrichtung zwischen Plasmabewegung und Magnetfeld, wenn man vom Äquator zu den Polen wandert. In der Praxis bedeutet das: Dieselbe konvektive Strömung kann unter unterschiedlichen lokalen Feldorientierungen zu verschiedenen elektrischen Ladungsverteilungen führen. Yusuke Ebihara von der Kyoto University, einer der korrespondierenden Autoren der Studie, fasst es prägnant zusammen: „Die elektrische Kraft und die Ladungsverteilung sind beide Resultate, nicht Ursache, der Plasmabewegung.“ Damit verschiebt sich der Fokus in der Interpretation von Messdaten weg von statischen Vorstellungen von Ladung zu einem dynamischen Verständnis, das die gekoppelte Entwicklung von Feld, Strömung und Geometrie berücksichtigt.

Warum diese Entdeckung für Raumwetter und Planetenwissenschaft wichtig ist

Die großskalige Konvektion — also die organisierte, großräumige Bewegung von Plasma innerhalb der Magnetosphäre — treibt viele dynamische Phänomene an, die direkte Auswirkungen auf Satellitenbetrieb, Funkkommunikation und elektrische Versorgungsnetze haben. Sie formt zudem indirekt die Strahlungsgürtel der Erde, jene Zonen energiereicher Teilchen, die empfindliche Raumfahrttechnik beschädigen können. Eine korrigierte und detailliertere Einsicht in die Anordnung von Ladung und elektrischen Feldern verändert daher die Grundlagen, auf denen Modelle dieser Prozesse beruhen. Solch verbesserte Modelle ermöglichen präzisere Vorhersagen geomagnetischer Stürme und eine bessere Beurteilung des Risikos für Technologie im Orbit und auf der Erdoberfläche.

Darüber hinaus sind die Implikationen nicht auf die Erde beschränkt. Magnetisierte Planeten wie Jupiter und Saturn zeigen ebenfalls komplexe Plasmaströme und elektrische Feldstrukturen. Die Mechanismen, die auf der Erde zu einer Umkehr der Ladungspolarität zwischen Äquator und Polen führen, könnten auch auf anderen Planeten eine Rolle spielen und somit unser Verständnis von Magnetosphären im Sonnensystem verfeinern. Insbesondere bei Planeten mit ausgeprägten Rotations- und Magnetfeldkonfigurationen können analoge Dynamiken auftreten, die für die Interpretation von Raumsondenmessungen relevant sind.

Technische Einblicke in MHD-Modelle und Messmethoden

MHD-Simulationen koppeln die Bewegung leitfähiger Fluide (Plasmen) mit elektromagnetischen Feldern. In der Praxis bedeutet das, dass Modelle die Maxwell-Gleichungen und die Navier-Stokes-ähnlichen Gleichungen für Plasmen simultan lösen. Zur Reproduktion der beobachteten Ladungsverteilung konzentrierten sich die Teams auf Parameterbereiche, die einen schnellen, dichteren Sonnenwind und variierende Interplanetary Magnetic Field (IMF)-Komponenten abbilden. Solche Bedingungen fördern energiereiche Einträge in die Magnetosphäre und stabile Konvektionsmuster, die über Stunden bestehen können. Die Modelle beinhalten auch Randbedingungen für Ionen- und Elektronendichten, Temperaturprofile und Leitfähigkeiten in der Ionosphäre — alles Faktoren, die das elektrische Feld und die freie Ladung beeinflussen.

Auf der Beobachtungsseite kommen hochauflösende Satellitenmessungen zum Einsatz, die elektrische Felder, Partikeldichten, Feldlinienorientierungen und Strömungsgeschwindigkeiten direkt registrieren. Missionen mit mehreren Raumfahrzeugen in Formation (Konstellationen) erlauben es, räumliche Gradienten und zeitliche Veränderungen zu trennen. Durch die Kombination von in-situ-Messungen mit globalen Beobachtungen und Modell-Outputs lässt sich eine konsistente Interpretation entwickeln, die sowohl lokale Messungen als auch großskalige Feldstrukturen berücksichtigt. Solche Multi-Satelliten-Analysen sind entscheidend, um zu klären, an welchen Orten und unter welchen Bedingungen die Ladungsumkehr auftritt.

Konsequenzen für Strahlungsgürtel und Satellitenschutz

Die Strahlungsgürtel sind empfindlich gegenüber Änderungen in Konvektionsmustern und elektrischen Feldern, weil diese Parameter das Transport- und Beschleunigungsverhalten energiereicher Teilchen bestimmen. Wenn sich die elektrische Feldstruktur über großem Raum ändert — zum Beispiel durch eine systematische Ladungsumkehr zwischen Dawn und Dusk — kann dies die lokale Einschlussbedingungen für Elektronen und Ionenteilchen verändern. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Abschätzung von Strahlungsdosen für Satellitenhardware und für Besatzung, die in höheren Orbits operieren könnten. Für Betreiber von Satelliten bedeutet das: Raumfahrttechnik, Strahlungshärtung und Betriebspläne müssen auf aktualisierte Modelle und Vorhersagen gestützt werden, die solche asymmetrischen Feldverteilungen berücksichtigen.

Zusätzlich beeinflusst die veränderte Ladungsverteilung die Literatur zu Plasmaphasen wie dem Plasmasheet und dem Ringstrom. Modifikationen in der Feldstruktur können die Effizienz magnetischer Rekonfigurationen und die lokale Beschleunigung von Teilchen während geomagnetischer Aktivität steuern. Daher ist die neue Erkenntnis nicht nur ein Spezialbefund, sondern berührt mehrere Hauptfragestellungen der Weltraumphysik.

Was als Nächstes folgt: Bessere Modelle und gezielte Beobachtungen

Die Forscherinnen und Forscher planen, die Simulationen auf dynamischere Sonnenwindbedingungen auszudehnen, etwa auf schnelle Wechsel in Dichte, Geschwindigkeit und IMF-Richtung, die typischerweise während koronaler Massenauswürfe und hoher Sonnenaktivität auftreten. Darüber hinaus sollen umfangreiche Multi-Satelliten-Datensätze in verschiedenen Höhen, lokalen Zeiten und geomagnetischen Bedingungen analysiert werden, um die räumliche Ausdehnung, zeitliche Entwicklung und Empfindlichkeit der Polaritätsumkehr zu charakterisieren. Der kombinierte Einsatz von hochauflösenden Messreihen und verfeinerten globalen Modellen wird helfen zu bestimmen, wo und wann die Umkehr erscheint und wie sie auf solare Störungen reagiert.

Methodisch sind drei Aspekte besonders wichtig: erstens die Verbesserung der Kopplung zwischen Magnetosphäre und Ionosphäre in numerischen Modellen, zweitens die Aufnahme von realistischen Teilchenverteilungsfunktionen, die nicht nur als Maxwellian, sondern mit suprathermalen Anteilen modelliert werden, und drittens die Einbeziehung von Mehrskalenprozessen, die lokale Mikroinstabilitäten mit globalen Konvektionsmustern verbinden. Praktisch fließt diese Arbeit direkt in Raumwettervorhersagesysteme ein und beeinflusst die technische Auslegung robuster Satellitenhardware, die in asymmetrischen Feldkonfigurationen zuverlässig funktionieren muss.

Die Entdeckung unterstreicht zudem die Bedeutung koordinierter Messkampagnen: Kombinationen aus geostationären, polarumlaufenden und äquatorialen Satelliten sowie bodengestützte Beobachtungen liefern gemeinsam die räumliche Abdeckung, die erforderlich ist, um dreidimensionale elektrische Feldstrukturen präzise zu rekonstruieren. Ebenso trägt die Verfügbarkeit leistungsfähiger Rechnersysteme dazu bei, dass über längere Zeiträume und mit hoher räumlicher Auflösung modelliert werden kann — ein entscheidender Faktor, um transienten und quasi-stationären Phänomenen gerecht zu werden.

Weitergehende wissenschaftliche und praktische Implikationen

Auf wissenschaftlicher Ebene fordert die Beobachtung der Ladungsumkehr eine Neubewertung gewisser Grundannahmen in Lehrbüchern und Lehrveranstaltungen zur Magnetosphärenphysik. Sie zeigt exemplarisch, wie gekoppelte Prozesse — Geometrie, Magnetfeldorientierung, Plasmabewegung und elektrische Felder — zusammenwirken, um scheinbar kontraintuitive Ergebnisgrößen zu erzeugen. Das lehrt auch methodische Sorgfalt: Direkte Messungen müssen immer im Kontext globaler Modelle interpretiert werden.

Für die Planetologie eröffnen solche Erkenntnisse Interpretationsspielräume für Messdaten fernerer Planeten. Wenn die äquatoriale Ladungsumkehr auf der Erde unter bestimmten Bedingungen auftritt, ist es plausibel, dass ähnliche Mechanismen bei Jupiter, Saturn oder sogar bei Magnetosphären extrasolarer Planeten eine Rolle spielen könnten. Dies hat Konsequenzen für das Verständnis von Plasmazirkulationen, auroralen Prozessen und energiereichen Teilchenumgebungen außerhalb der Erde.

Schließlich ist die Studienerkenntnis eine Mahnung an die Technikplanung und Risikoabschätzung in einer Zeit, in der immer mehr wirtschaftlich wichtige Infrastruktur — Kommunikationssatelliten, Navigation, Erdbeobachtung — in erdnahen und geostationären Orbits positioniert wird. Das Raumwetter, beeinflusst durch die Strukturen, die die Ladungsverteilung bestimmen, bleibt ein relevanter Faktor für die Zuverlässigkeit moderner Technologien.

Insgesamt zeigt dieser Befund, dass auch gut etablierte Vorstellungen der Raumphysik sich durch neue Daten und moderne Rechenkapazitäten wandeln können. Die Magnetosphäre ist ein dynamisches, dreidimensionales System, und ein präzises Verständnis ihrer elektrischen Struktur ist sowohl für die Grundlagenforschung als auch für praktische Operationen im Weltraum von zentraler Bedeutung.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen