8 Minuten

Neue groß angelegte Forschung deutet darauf hin, dass das Senken des Cholesterins mehr bewirken könnte als nur den Schutz des Herzens. Eine umfassende genetische Analyse legt nahe, dass lebenslang niedrigere Werte des LDL‑Cholesterins mit einem geringeren Risiko verbunden sind, eine Demenz zu entwickeln. Das deutet darauf hin, dass gängige Cholesterinmedikamente mögliche kognitive Vorteile haben könnten.

Wie Forschende zu dieser Verbindung kamen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der University of Bristol und des Copenhagen University Hospital kombinierten genetische und gesundheitsbezogene Daten aus mehreren Studien, die zusammen fast eine Million Teilnehmer umfassten. Anstatt zu verfolgen, wer Statine oder andere Medikamente einnahm, nutzte das Team einen Mendelschen Randomisierungsansatz (Mendelian Randomization). Diese Methode verwendet natürliche genetische Varianten, die das LDL‑Cholesterin senken, als Stellvertreter für eine lebenslange Exposition gegenüber niedrigerem Cholesterin.

Warum Mendelsche Randomisierung wichtig ist

Indem Personen nach ihren erblichen Varianten verglichen werden, verringert diese Methode die Verzerrung durch Lebensstilfaktoren wie Ernährung, Bewegung oder sozioökonomischen Status. Wenn Menschen mit genetischen Varianten, die das Cholesterin senken, gleichzeitig niedrigere Demenzraten aufweisen, stärkt das die Argumentation für eine mögliche ursächliche Beziehung zwischen Cholesterin und kognitivem Abbau.

Zentrale Ergebnisse und biologische Hinweise

Die Analyse zeigte eine konsistente Assoziation: Genetische Prädiktoren für niedrigere LDL‑Werte korrelierten mit einem deutlich reduzierten Demenzrisiko. Diese Befunde bestätigen frühere Beobachtungsstudien, liefern jedoch zusätzliche Evidenz, weil genetische Instrumente die langfristigen Effekte einer lebenslangen LDL‑Senkung näherungsweise abbilden können.

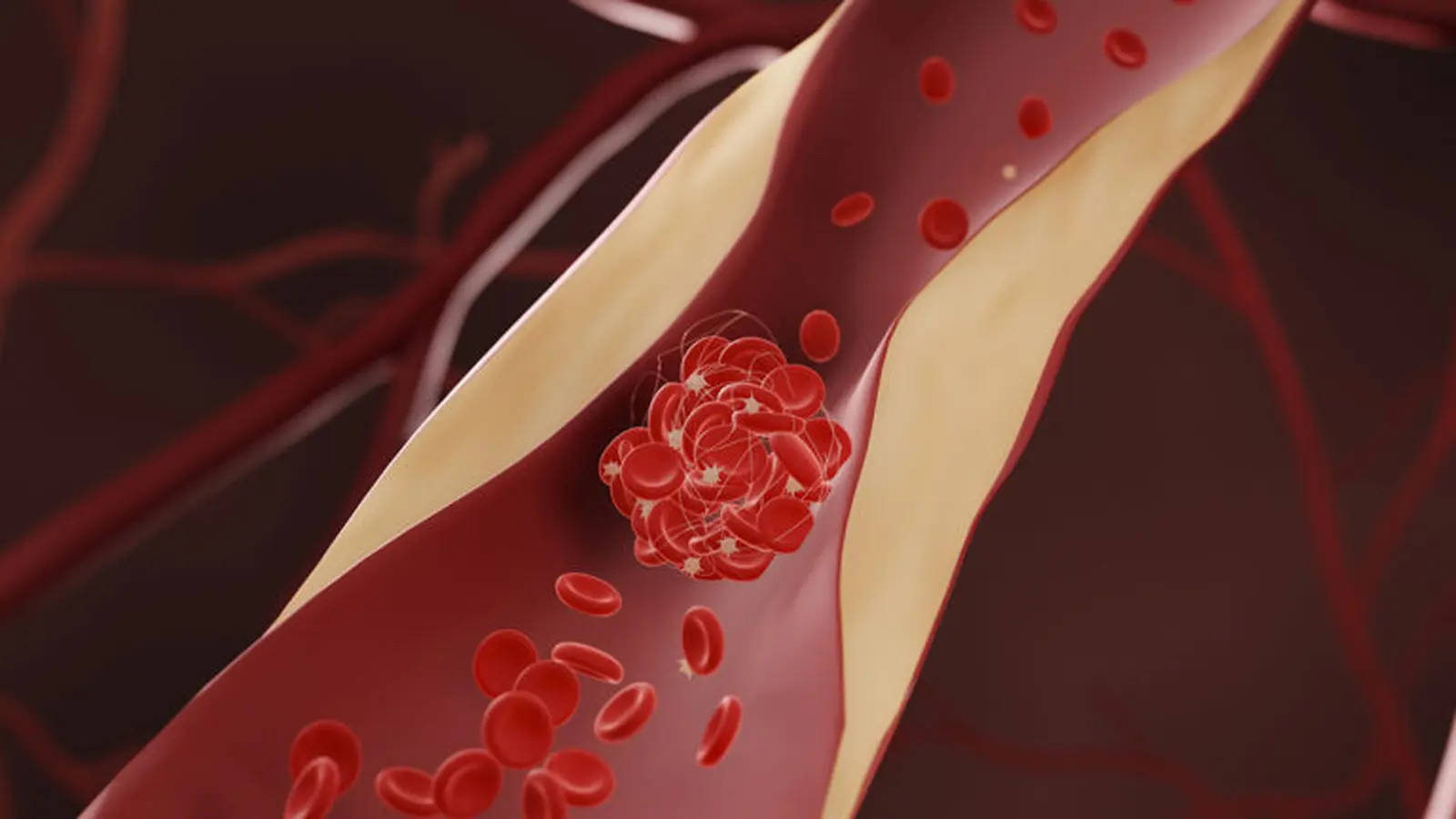

Die Forschenden führen mehrere biologische Mechanismen an, die diese Verbindung erklären könnten. Am plausibelsten erscheint die Rolle der Atherosklerose. Fettige Cholesterinablagerungen an Gefäßwänden führen zu Verengungen und erhöhter Gefäßsteifigkeit; das reduziert den Blutfluss zum Gehirn. Über Jahre hinweg kann eine chronisch reduzierte Durchblutung zu mikrovaskulären Schäden, weißen Hirnsubstanzveränderungen (white matter hyperintensities) und ischämischen Läsionen führen, die das Risiko vaskulärer Demenz und beitragsleistender Pathologien bei Alzheimer erhöhen.

Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass Lipidstoffwechsel Prozesse beeinflusst, die für die Aufhebung oder Ansammlung von Amyloid‑β und Tau‑Proteinen relevant sind, sowie die Integrität der Blut‑Hirn‑Schranke. Lipoproteinrezeptoren, Cholesterintransport und entzündliche Signalwege interagieren komplex miteinander; genetische Varianten, die LDL senken, könnten deshalb mehrere für die Neurodegeneration relevante Pfade beeinflussen.

Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen kurzzeitiger medikamentöser Senkung des LDL und einer lebenslangen, genetisch bedingten Reduktion. Genetische Instrumente approximieren eine kontinuierliche, teilweise schon früh im Leben wirksame Wirkung, während Medikamente in der Regel erst später verordnet werden und darüber hinaus dosis‑ und medikamentspezifische Effekte aufweisen.

Rund 57 Millionen Menschen leben weltweit mit Demenz.

Implikationen für Behandlung und Forschung

Die Studie legt nahe, dass Medikamente, die dieselben biologischen Signalwege beeinflussen wie die protektiven genetischen Varianten, das Demenzrisiko senken könnten, sofern sie früh genug oder über längere Zeit angewendet werden. Beispiele sind Statine, die die HMG‑CoA‑Reduktase hemmen und so die Cholesterinsynthese reduzieren, sowie Ezetimib, das die intestinale Cholesterinaufnahme über das NPC1L1‑Protein verringert. Beide Medikamentenklassen beeinflussen das LDL‑Cholesterin und werden von den Autorinnen und Autoren als potenziell schützende Therapien über die kardiovaskuläre Prävention hinaus diskutiert.

Gleichwohl bleibt Genetik ein Surrogatmaß. Die Forschenden betonen, dass randomisierte klinische Studien (RCTs) erforderlich sind, in denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer randomisiert Cholesterin‑senkende Medikamente erhalten und über viele Jahre hin zu kognitiven Endpunkten beobachtet werden. Solche Studien wären die robusteste Methode, um zu prüfen, ob Statine oder ähnliche Präparate Demenz tatsächlich verhindern oder verzögern können.

Praktische RCT‑Designs sollten mehrere Elemente berücksichtigen: einschluss von jüngeren Altersgruppen für eine frühe Intervention, ausreichend große Stichproben zur Detektion kleiner bis moderater Effekte, lange Nachbeobachtungszeiträume, standardisierte kognitive Testbatterien sowie bildgebende Marker (z. B. MRI‑Parameter wie Volumenveränderungen, weiße Substanzläsionen und Markers der mikroblutungsbedingten Schädigung). Zusätzlich sind Biomarker‑Substudien (z. B. Liquor‑Biomarker oder Plasma‑Amyloid/Tau, Entzündungsmarker, Lipidprofile) wertvoll, um Wirkmechanismen zu klären.

Weiterhin müssen mögliche Pleiotropie‑Effekte genetischer Instrumente geprüft werden: Mendelsche Randomisierung beruht auf Annahmen (Relevanz der Instrumente, Unabhängigkeit von Störfaktoren, Exklusionsbeschränkung), und Verletzungen dieser Annahmen können die Interpretation erschweren. Studien sollten daher verschiedene MR‑Methoden zur Sensitivitätsanalyse anwenden sowie populationsspezifische Unterschiede (z. B. genomische Ancestry) berücksichtigen, da die meisten verfügbaren GWAS‑Datensätze überwiegend europäische Teilnehmende umfassen.

Auch die Frage der klinischen Relevanz bleibt offen: Selbst wenn die relative Risikoreduktion moderat ist, kann eine frühzeitige, breit angelegte Intervention auf Bevölkerungsebene substanzielle absolute Effekte haben. Eine langfristige LDL‑Senkung mit gut verträglichen Medikamenten wäre aus gesundheitspolitischer Sicht attraktiv, falls Nutzen‑Risiko‑Verhältnisse günstig sind.

Mechanismen, Arzneimittelprofile und Nebenwirkungen

Aus pharmakologischer Sicht unterscheiden sich Statine und Ezetimib in Wirkmechanismus und Stoffwechsel: Statine hemmen die endogene Cholesterinbiosynthese in der Leber, wirken pleiotrop (z. B. antiinflammatorisch, stabilisierend auf atherosklerotische Plaques) und haben unterschiedliche lipophilen Eigenschaften, die möglicherweise den Eintritt ins zentrale Nervensystem beeinflussen. Ezetimib reduziert die intestinale Cholesterinaufnahme ohne direkten Einfluss auf viele der pleiotropen Signale, bietet sich aber als Kombinationspartner zu Statinen an, um LDL‑Zielwerte effektiver zu erreichen.

Diskussionen über statinassoziierte kognitive Nebenwirkungen existieren seit Jahren; die Evidenz ist jedoch uneinheitlich. Randomisierte Studien haben bislang keine konsistenten Hinweise auf schwerwiegende kognitive Schäden durch Statine geliefert, und einige Beobachtungsdaten deuten sogar auf neutrale oder günstige Effekte hin. Dennoch ist die individuelle Verträglichkeit wichtig: Myalgien, erhöhtes Diabetesrisiko und in seltenen Fällen Leberwerte‑Veränderungen sind bekannte Nebeneffekte, die klinisch berücksichtigt werden müssen.

Was bedeutet das für Praktiker und Betroffene?

Für Ärztinnen und Ärzte sowie Menschen mit erhöhtem kardiovaskulärem Risiko unterstreichen die Befunde die Verbindung zwischen Gefäßgesundheit und Gehirnfunktion. Eine konsequente Kontrolle von Cholesterinwerten gehört in einen umfassenden Präventionsansatz zusammen mit Blutdruckkontrolle, Rauchstopp, körperlicher Aktivität, Gewichtsmanagement und einer ausgewogenen Ernährung (z. B. mediterrane Kost). Das Management von Risikofaktoren, die Gefäßschäden verursachen können, ist damit auch eine Strategie zur Demenzprävention.

Gleichzeitig gilt: Einzelpersonen sollten Medikamente nicht allein aufgrund dieser genetischen Studie beginnen oder absetzen. Entscheidungen über Statine oder andere lipidsenkende Therapien sollten individuell in Absprache mit einer Ärztin oder einem Arzt getroffen werden, wobei Nutzen, Risiken, Begleiterkrankungen und Patientenpräferenzen zu berücksichtigen sind. Shared decision making bleibt zentral.

Einschränkungen und offene Fragen

Wichtige Limitationen der vorgestellten Analyse sind erwähnenswert. Erstens approximiert Mendelsche Randomisierung eine lebenslange Wirkung genetischer Varianten; dies ist nicht identisch mit Effekten, die durch medikamentöse Interventionen zu späteren Zeitpunkten erzielt werden. Zweitens sind viele genomische Datensätze ethnisch nicht vollständig repräsentativ, weshalb die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf nicht europäische Populationen begrenzt sein kann.

Drittens kann die genaue Quantifizierung des Nutzens schwierig sein: Effekte, die als relative Risikominderung gemessen werden, müssen in absolute Risikoreduktion übersetzt werden, um klinische Entscheidungen zu informieren. Viertens bleibt unklar, welche Therapie, welcher Behandlungsbeginn und welche Dosis das beste Kosten‑Nutzen‑Verhältnis für die Demenzprävention liefern würden.

Forschungsperspektiven und Empfehlungen

Die Studie liefert starke rationale Argumente für die Durchführung langfristiger randomisierter Studien mit kognitiven Endpunkten. Empfohlene Maßnahmen sind:

- Planung von RCTs, die frühe Interventionen (mittleres Lebensalter) und längere Nachbeobachtungszeiträume einbeziehen;

- Integration bildgebender und molekularer Biomarker, um Wirkmechanismen zu erklären;

- Analysen zu Subgruppen (z. B. APOE‑Genotyp, Diabetesstatus, bereits bestehende Gefäßerkrankungen), um differenzierte Therapieempfehlungen zu ermöglichen;

- Berücksichtigung von gesundheitspolitischen Aspekten: Kosten, Zugänglichkeit und potenzielle Auswirkungen auf die Prävention von Demenz im Bevölkerungskontext.

Darüber hinaus sind translational‑wissenschaftliche Studien erforderlich, um die molekularen Mechanismen zu entschlüsseln: Wie beeinflusst LDL die Blood‑Brain‑Barrier, welche Rolle spielen Lipoproteinrezeptoren in neuronalen Prozessen, und inwieweit moduliert Cholesterin entzündliche Pfade im Gehirn?

Fazit

Die genetische Evidenz unterstützt die Hypothese, dass eine lebenslange Reduktion des LDL‑Cholesterins mit einem geringeren Risiko für Demenz verbunden ist. Diese Erkenntnis erweitert das Verständnis der Verbindung zwischen kardiovaskulärer Gesundheit und kognitiver Leistungsfähigkeit und liefert eine starke Grundlage für weitere klinische Studien. Ob und in welchem Umfang Cholesterinsenkung durch Medikamente Demenz Präventivwirkung verleiht, muss allerdings noch in langfristigen randomisierten Studien bewiesen werden.

Für die Gegenwart bleibt die pragmatische Botschaft: Gefäßgesundheit schützen — durch Risikofaktorkontrolle, Lebensstilmaßnahmen und, wo indiziert, medikamentöse Therapie. Solche Strategien stärken nicht nur das Herz‑Kreislauf‑System, sondern könnten langfristig auch die Gesundheit des Gehirns fördern.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen