11 Minuten

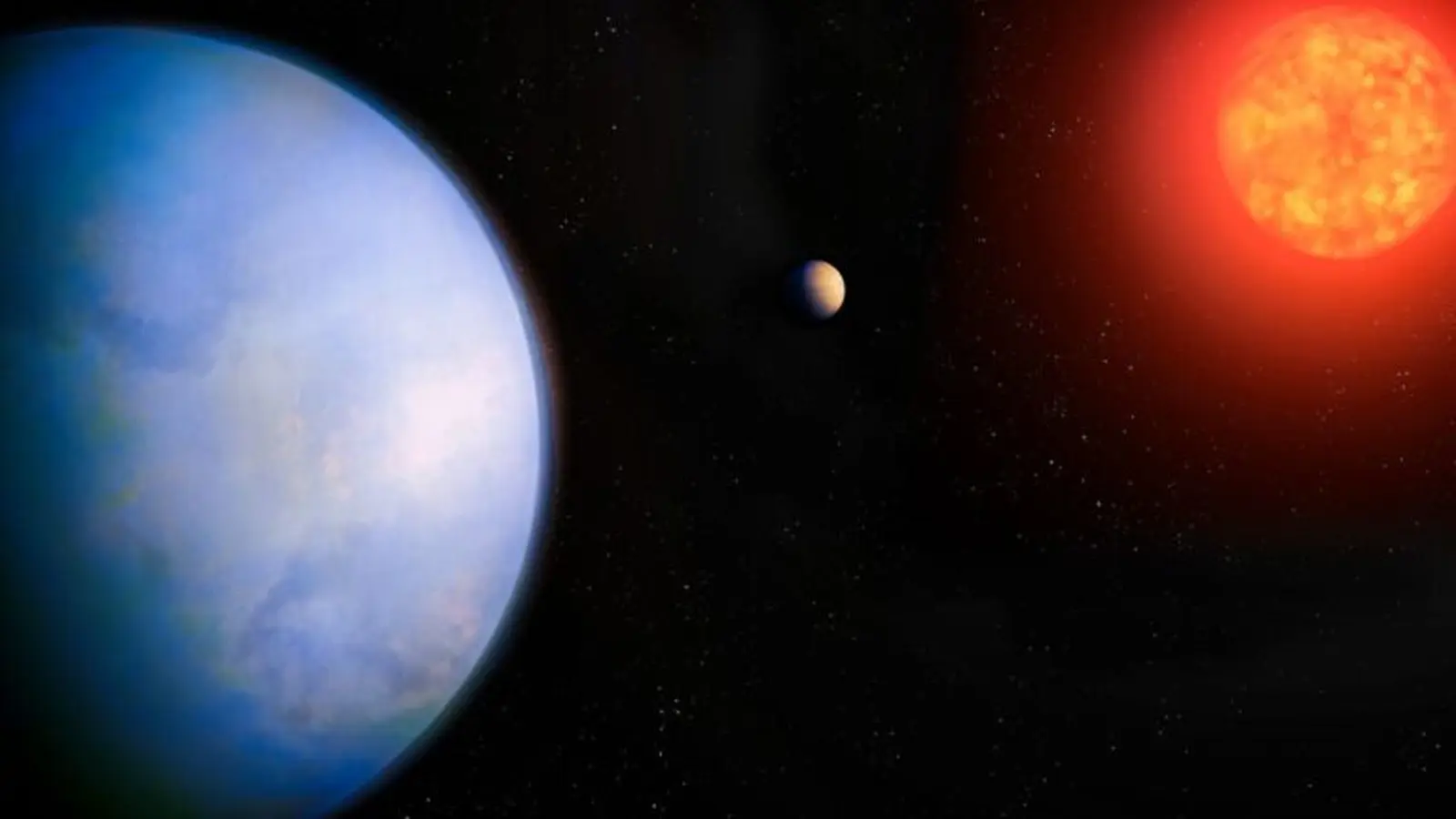

Ein neuer Exoplanetenkandidat hat sich als eines der vielversprechendsten nahen Ziele für Habitabilitätsstudien herauskristallisiert. In nur rund 18 Lichtjahren Entfernung scheint GJ 251c eine Super-Erde in der habitablen Zone eines nahegelegenen Roten Zwergs zu sein — nahe genug, dass Folgebeobachtungen möglicherweise enthüllen könnten, ob dieser Planet eine Atmosphäre besitzt oder sogar die Bedingungen für flüssiges Wasser erfüllt.

Eine Super-Erde praktisch vor der Haustür

GJ 251c wird als Kandidat für eine Super-Erde mit einer Mindestmasse von etwa 3,84 Erdmassen angegeben. Bemerkenswert an dieser Entdeckung ist nicht nur die wahrscheinliche Masse des Planeten, sondern vor allem seine Umlaufposition: Er bewegt sich innerhalb der sogenannten habitablen Zone seines Sterns, also in jenem Entfernungsbereich, in dem Temperaturen das Vorhandensein flüssigen Wassers an der Oberfläche ermöglichen könnten — vorausgesetzt, der Planet besitzt eine geeignete Atmosphäre.

„Der Exoplanet liegt in der habitablen, der sogenannten ‚Goldilocks-Zone‘ — dem Abstand vom Stern, bei dem Wasser auf der Oberfläche flüssig sein könnte, wenn eine passende Atmosphäre vorhanden ist“, fasst der Astronom Suvrath Mahadevan von der Pennsylvania State University zusammen und erläutert damit, warum GJ 251c auf Interesse stößt. Diese prägnante Beschreibung hilft, die Bedeutung der Entdeckung für die Suche nach potenziell bewohnbaren Welten einzuordnen.

Planeten, die eine vermutlich felsige Masse mit einer Umlaufbahn in der habitablen Zone vereinen, sind unter den bisher entdeckten Tausenden von Exoplaneten vergleichsweise selten. Die Entdeckung eines solchen Kandidaten in kosmisch näher Reichweite stellt daher eine wichtige Gelegenheit dar: Geringere Entfernung bedeutet einen helleren Zentralstern und stärkere Signale für die Instrumente, die Astronomen bei zukünftigen Beobachtungen einsetzen wollen. Daraus ergeben sich bessere Chancen, Eigenschaften wie Atmosphäre, Zusammensetzung oder mögliche Klimabedingungen zu untersuchen.

Wie Astronomen ihn fanden und was sie maßen

GJ 251 ist ein Roter Zwerg, dessen Masse und Durchmesser jeweils etwa ein Drittel der Sonnenwerte betragen. Solche kleinen und relativ kühlen Sterne platzieren ihre habitablen Zonen deutlich näher am Stern als die Sonne es tut, weshalb Planeten in diesen Zonen schneller ihre Umläufe vollenden — und wiederholte Umlaufszyklen wiederum machen Signale in Radialgeschwindigkeitsdaten leichter nachweisbar und bestätigbar.

Animation, die zeigt, wie Radialgeschwindigkeitsmessung funktioniert — eine der Methoden, mit der ein Planet das Licht seines Sterns beeinflussen kann. (Alysa Obertas/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Ein Team unter der Leitung von Corey Beard von der University of California, Irvine, hat GJ 251 nach jahrzehntelangen Beobachtungen erneut analysiert. Der Stern war bereits dafür bekannt, einen inneren Begleiter zu besitzen: GJ 251b, eine Super-Erde mit einer Umlaufdauer von etwa 14,2 Tagen. Durch die Kombination von mehr als zwanzig Jahren archivierter Radialgeschwindigkeitsdaten mit neuen, höher aufgelösten Messreihen entdeckten die Forschenden ein zusätzliches periodisches Signal mit einer Periode von circa 53,6 Tagen — konsistent mit einem zweiten Planeten, der sich in der habitablen Zone des Sterns befinden könnte.

Die Radialgeschwindigkeitsmethode registriert die winzige Hin- und Herbewegung eines Sterns, die durch den gravitativen Einfluss umlaufender Planeten verursacht wird. Bei GJ 251c lässt das beobachtete ‚Wackeln‘ auf eine Mindestmasse schließen; einen Radius jedoch liefert diese Technik nicht, weil der Planet von der Erde aus gesehen nicht vor seinem Stern vorüberzieht (kein Transit). Damit bleiben für den Moment zentrale Eigenschaften wie mittlere Dichte, Oberflächengravitation und der Zustand oder die Existenz einer Atmosphäre unbekannt — wichtige Parameter, um Habitabilität realistisch einzuschätzen.

Die Kombination von langjährigen Datensätzen mit modernen, hochpräzisen Instrumenten zeigt einmal mehr den Wert langfristiger Überwachungsprogramme. Archivdaten liefern Kontinuität und erlauben, langperiodische Signale auszuhebeln, während neue Messungen die Signale verfeinern und systematische Fehler besser kontrollierbar machen. In diesem Fall führte die synchrone Auswertung zu einer robusteren Interpretation des 53,6-Tage-Signals als potentiellen Planeten.

Warum GJ 251c ein wertvolles Ziel ist

Für die exoplanetare Forschung ist dieser Kandidat aus mehreren Gründen besonders interessant. Erstens: die Nähe von knapp 18 Lichtjahren macht ihn für die nächste Generation von Instrumenten erreichbar, die auf Direktbildgebung und detaillierte Spektroskopie ausgelegt sind. Zweitens: seine Position in der habitablen Zone eröffnet die realistische Möglichkeit gemäßigter Oberflächentemperaturen. Drittens: der Wirtsstern scheint im Vergleich zu aktiveren Roten Zwergen relativ ruhig zu sein, was die zerstörerischen Effekte stoßartiger Sternflares und hochenergetischer Strahlung mindern könnte — ein Schlüsselfaktor dafür, ob eine Atmosphäre langfristig erhalten bleiben kann.

Paul Robertson von der UC Irvine betonte die Zugänglichkeit des Systems: „Was [GJ 251c] besonders wertvoll macht, ist, dass sein Wirtstern nahe ist, nur etwa 18 Lichtjahre entfernt. Kosmisch gesehen ist das praktisch um die Ecke.“ Diese Nähe ist nicht nur ein sentimentaler Punkt: Sie vergrößert den Winkelabstand zwischen Planet und Stern am Himmel und verbessert das Verhältnis zwischen Planet- und Sternflux, was Direktbildversuche erleichtert. Gleichzeitig heißt ‚nahe‘ in konkreten technischen Begriffen meist: eine Winkeltrennung im Bereich von einigen bis einigen Dutzend Millibogensekunden, abhängig vom tatsächlichen Bahnradius — eine Größenordnung, die für geplante Extremely Large Telescopes und spezialisierte Instrumente erreichbar erscheint.

Aus wissenschaftlicher Perspektive eröffnet ein nahegelegener Kandidat wie GJ 251c mehrere konkrete Untersuchungswege: präzisere Radialgeschwindigkeitsmessungen zur Eingrenzung der Masse und eventuell der Bahneigung, Langzeit-Photometrie zur Suche nach schwachen Transits, hochauflösende Spektroskopie zur Atmosphärenweitergabe mittels Cross-Korrelationsmethoden und schlussendlich Direktbildgebung mit Coronographen oder Starshades, um das Licht des Planeten getrennt vom Stern zu erfassen. Jeder dieser Schritte liefert komplementäre Informationen über Zusammensetzung, mögliche Atmosphärengase und klimatische Bedingungen.

Grenzen und offene Fragen

Wichtige Vorbehalte bleiben bestehen. Das Radialgeschwindigkeits-Signal liefert lediglich eine Mindestmasse; die wahre Masse hängt von der neigungsabhängigen Geometrie der Planetenbahn ab. Ohne gemessenen Radius können Forschende nicht mit Gewissheit sagen, ob GJ 251c felsig wie die Erde oder eher ein Mini-Neptun mit einer dichten, volatilen Hülle ist. Die mittlere Dichte ist entscheidend, denn sie trennt terrestrische von gasreichen Welten.

Zusätzlich sind Rote Zwerge häufig durch variable magnetische Aktivität geprägt: Sternflecken, Flares und Rotation können Radialgeschwindigkeitsdaten verfälschen und planetare Signale imitieren. Detailliertes Monitoring des Sterns ist daher notwendig, um stellare Rauscheinflüsse zu modellieren und von echten planetaren Signalen zu unterscheiden. Ferner muss geprüft werden, ob ein möglicher Planet energiereiche Partikel und Strahlung über geologische Zeitenräume aushalten kann — ohne ein schützendes Magnetfeld und eine beständige Atmosphäre könnten potenziell lebensfreundliche Bedingungen schnell verloren gehen.

Auch technische Grenzen spielen eine Rolle: Die Trennung des schwachen planetaren Lichts von der Helligkeit des Sterns erfordert hohe Kontraste und spezielle Unterdrückungsmethoden. Kontraste im Bereich von 10^(-7) bis 10^(-9) sind typischerweise notwendig, um kleine erdgroße Körper um nahe Sterne abzutrennen. Gleichzeitig hängt die erreichbare Informationstiefe stark von der Signal-zu-Rausch-Ratio, der Wellenlängenabdeckung und der Auflösung der Instrumente ab.

Was als Nächstes kommt: Direktbildgebung und Atmosphärenjagd

Forschende sehen in GJ 251c einen erstklassigen Kandidaten für die direkte Bildgebung und die atmosphärische Spektroskopie der nächsten Generation. Ziel der Direktbildgebung ist es, das schwache Licht des Planeten vom blendend hellen Licht des Sterns zu trennen — mithilfe von Coronographen, adaptiven Optiken oder Starshade-Technologie. Geplante extrem große Bodenobservatorien — das Extremely Large Telescope (ELT), das Giant Magellan Telescope (GMT) und das Thirty Meter Telescope (TMT) — sowie zukünftige Raummissionen mit fortschrittlichen Coronographen könnten ein neues Fenster auf nahe, kleine Planeten öffnen.

Da die erwartete Winkeltrennung zwischen Planet und Stern für GJ 251c vermutlich im Bereich einiger Millibogensekunden liegt (ordnungsbezogen wenige 10 mas, abhängig vom tatsächlichen Bahnradius in Astronomischen Einheiten und der Distanz von etwa 5,5 Parsec), erfordern Beobachtungen sowohl hohe räumliche Auflösung als auch extreme Wellenfrontkontrolle. Die Kombination aus großen Aperturen, hochentwickelter adaptiver Optik und präziser Coronagraphie ist dafür entscheidend. In Ergänzung dazu können Techniken wie hochaufgelöste Dopplerspektroskopie (high-dispersion spectroscopy) in Kombination mit Korrelationstechniken zur Extraktion atmosphärischer Signaturen beitragen, auch wenn das Signal extrem schwach ist.

Beard betonte den Bedarf an technischem Fortschritt und gemeinschaftlichen Ressourcen: „Wir stehen mit diesem System an der Spitze der Technologie und der Analyseverfahren. Zwar ist die Entdeckung statistisch gesehen bemerkenswert, aber die Bestätigung des Planeten hängt noch von der Unsicherheit unserer Instrumente und Methoden ab. Wir brauchen die nächste Generation von Teleskopen, um diesen Kandidaten direkt abzubilden — und darüber hinaus eine entsprechende Investition in Gemeinschaftsressourcen.“ Diese Aussage unterstreicht, wie eng Fortschritte in Instrumentierung, Datenanalyse und Beobachtungsstrategie miteinander verknüpft sind.

Experteneinschätzung

Dr. Elena Marquez, Exoplaneten-Astronomin an einem großen Forschungsobservatorium (Kommentar für diesen Artikel vorbereitet), ergänzt: „GJ 251c liegt genau in dem Bereich, von dem Astronominnen und Astronomen träumen — nah genug, dass zukünftige Teleskope ihn detailliert untersuchen können, und in der temperierten Zone seines Sterns. Bevor wir jedoch zu optimistisch in Bezug auf Habitabilität werden, benötigen wir den Nachweis einer Atmosphäre und Messungen ihrer Zusammensetzung. Falls die Spektroskopie Moleküle wie Wasserdampf, Sauerstoff oder mögliche Biosignaturgase in einer stabilen Atmosphäre nachweisen kann, würde dieses System zu einem der besten Labore werden, um potenziell bewohnbare Super-Erden zu studieren.“

Marquez weist außerdem darauf hin, dass die Interpretation möglicher Atmosphären komplex ist: Die gleichzeitige Anwesenheit mehrerer Moleküle, Temperaturprofile, Wolken- oder Aerosolschichten sowie photochemische Prozesse können Beobachtungsdaten stark beeinflussen. Deshalb sind breitbandige Messungen über mehrere Wellenlängen hinweg und kombinierte Modellierungsansätze notwendig, um robuste Schlüsse zu ziehen.

Blick nach vorn

GJ 251c erinnert eindrücklich daran, dass einige der faszinierendsten Exoplanetenziele möglicherweise in unserem stellaren Nachbarraum liegen. Während die endgültige Bestätigung und Charakterisierung des Kandidaten sorgfältige Folgebeobachtungen mit der nächsten Generation von Observatorien erfordert, demonstriert die Entdeckung, wie sich langfristige Investitionen in Radialgeschwindigkeitsüberwachung und gezielte hochaufgelöste Beobachtungen auszahlen. Für Astronominnen und Astronomen, die die nächsten Missionen und Instrumente planen, ist eine nahe gelegene Super-Erde in der habitablen Zone ein überzeugendes Studienobjekt — und vielleicht eines Tages eine Welt, die wir direkt untersuchen können, statt sie nur indirekt aus dem Licht ihres Sterns zu erschließen.

Die wissenschaftliche Agenda für GJ 251c umfasst kurz- bis mittelfristig folgende Schritte: zusätzliche Radialgeschwindigkeitsbeobachtungen zur Verfeinerung von Mindestmasse und Periodizität, Langzeitphotometrie zur Suche nach möglichen Transits oder stellaren Rotationssignalen, polarimetrische Messungen zur Charakterisierung von Wolken und Oberflächeneigenschaften sowie vorbereitende Simulationen für Direktbildexperimente mit ELT-Klasse-Teleskopen. Langfristig sind Raummissionen oder Bodeninstrumente mit extrem hohem Kontrast und Wellenfront-Kontrolle erforderlich, um Atmosphären direkt zu untersuchen.

Insgesamt steht GJ 251c stellvertretend für den nächsten Schritt in der Suche nach potenziell bewohnbaren Planeten: weg von Grobdetektion und hin zu detaillierter Charakterisierung. Die Kombination aus Nähe, möglicher Habitabilität und relativ ruhigem Wirtsstern macht diesen Kandidaten zu einem prioritären Ziel für die Planungen der kommenden Dekade.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen