7 Minuten

Forscher in den Vereinigten Staaten haben eine kostengünstige, lichtgetriebene Technik entwickelt, die gezielt Krebszellen zerstört, indem sie nahinfrarote LEDs (NIR-LEDs) mit Zinnoxid-Nanoflakes (SnOx) kombiniert. Frühe Laborergebnisse zeigen eine hohe Wirksamkeit gegen Haut- und kolorektale Krebszellen bei gleichzeitiger Schonung gesunden Gewebes — ein vielversprechender Fortschritt für schonendere und besser zugängliche Krebstherapien.

Wie Licht und Nanomaterialien gemeinsam gegen Tumoren wirken

Die photothermische Therapie — also die Nutzung von Licht zur Erzeugung von Hitze, die Tumorzellen abtötet — ist kein völlig neues Konzept, doch dieser Ansatz verschiebt mehrere bisherige Grenzen. Anstelle teurer, stark fokussierter Laser setzt die neue Methode auf preiswerte nahinfrarote (NIR) Leuchtdioden (LEDs) in Kombination mit nanoskaligen Flocken aus oxygeniertem Zinnoxid (SnOx). Die SnOx-Nanoflakes absorbieren NIR-Licht sehr effizient und wandeln es lokal in Wärme um. Wenn diese Nanopartikel sich in der Nähe maligner Zellen anreichern und beleuchtet werden, erhöhen sie die lokale Temperatur soweit, dass Zellmembranen und Proteine der Krebszellen geschädigt werden — mit dem Resultat programmierter Zelluntergänge oder Nekrosen.

Die praktischen Vorteile sind klar: LEDs sind tragbar, kostengünstig und leichter außerhalb hochspezialisierter Krankenhausumgebungen einsetzbar als Lasergeräte. Die Zinnoxid-Flocken werden durch ein wasserbasiertes Syntheseverfahren hergestellt, das auf toxische organische Lösungsmittel verzichtet; das macht die Produktion nachhaltiger und besser kompatibel mit medizinischen Anwendungen und regulatorischen Anforderungen.

Laborergebnisse, die Wissenschaftler aufhorchen ließen

In den vom Forschungsteam berichteten Laborversuchen eliminierten LED-aktivierte SnOx-Nanoflakes innerhalb einer 30-minütigen Belichtungsperiode bis zu 92 % der Hautkrebszellen (relevant für Modelle von Melanomen und Basalzellkarzinomen) und etwa 50 % der kolorektalen Krebszellen. Wichtig ist, dass normale menschliche Hautzellen in denselben Experimenten unverändert blieben, was auf ein therapeutisches Fenster hinweist, in dem Krebszellen deutlich stärker beschädigt werden als gesundes Gewebe.

Die Selektivität beruht auf zwei wesentlichen Faktoren: Krebszellen besitzen häufig veränderte Stoffwechselwege und eine größere Empfindlichkeit gegenüber thermischem Stress, und die durch die Nanoflakes erzeugte Erwärmung bleibt räumlich auf den beleuchteten Bereich beschränkt. Diese Kombination reduziert die systemische Toxizität im Vergleich zu klassischen Chemotherapien und senkt das Risiko von Kollateralschäden an umliegendem Gewebe gegenüber einigen laserbasierten photothermischen Systemen.

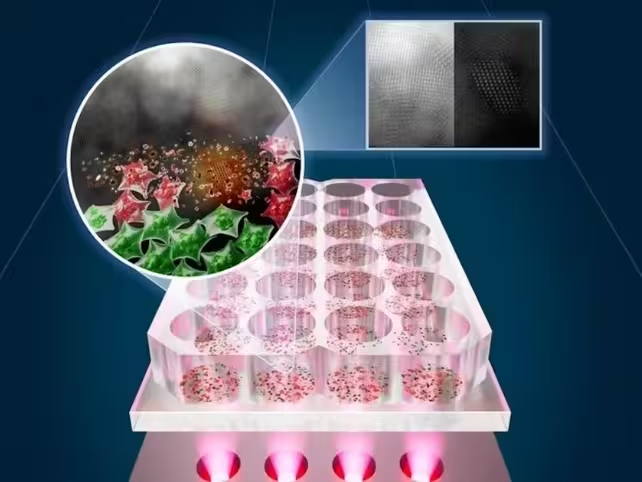

Die Forschenden lieferten außerdem eine visuelle Zusammenfassung ihres Aufbaus und der Resultate: Das maßgeschneiderte NIR-LED-Erhitzungssystem beleuchtet Proben, in denen SnOx-Flocken Licht in Wärme umwandeln. Das Ergebnis ist als Kontrast zwischen lebenden (grün) und zerstörten (rot) Zellen sichtbar — eine anschauliche Darstellung der photothermischen Wirkung und der potenziellen Zielgenauigkeit. (University of Texas at Austin)

Warum SnOx wichtig ist: Materialwissenschaft trifft Medizin

Zinnoxid (SnO2 und verwandte oxygenierte Formen) ist bereits in der Elektronik und bei transparenten, leitfähigen Beschichtungen gut bekannt. Das Team wandelte Zinn(IV)-disulfid (SnS2) in oxygenierte Zinnoxid-Nanoflakes um, um die NIR-Absorption gezielt zu erhöhen. Diese strukturelle Modifikation steigert die photothermische Konversion, sodass ein größerer Anteil der einfallenden NIR-Energie in therapeutische Wärme umgewandelt wird — ein entscheidender Faktor für Effizienz und Dosierungssteuerung.

Da die Synthese wasserbasiert erfolgt und gefährliche organische Lösungsmittel vermieden werden, ist das Herstellungsverfahren skalierbarer und umweltfreundlicher als viele gängige Nanopartikel-Produktionsmethoden. Skalierbarkeit, Reproduzierbarkeit und Biokompatibilität sind Schlüsselkriterien, wenn eine Technologie vom Labortisch in präklinische Tests und schließlich in breite klinische Anwendungen überführt werden soll.

Potenzielle klinische Anwendungen und Verabreichungsstrategien

Eine unmittelbar praktikable Anwendung, die das Team sieht, ist die postoperative Sterilisation von Tumorbetten. Nach der chirurgischen Entfernung eines Melanoms oder Basalzellkarzinoms könnten Ärztinnen und Ärzte ein patchähnliches LED-Device mit gezielt applizierten SnOx-Flocken auf die Operationsstelle legen, um verbliebene maligne Zellen zu eliminieren und das Rezidivrisiko zu senken. Solch ein Patch könnte kompakt, kostengünstig und für ambulante Kliniken oder entlegene Versorgungsorte adaptiert werden.

Weitere Lieferstrategien umfassen topische Formulierungen für oberflächliche Tumoren, lokalisierte Injektionen in der Nähe resezierter Ränder und langfristig implantierbare Mikrosysteme, die Nanoflakes tragen und über definierte Zeiträume photothermische Kontrolle ermöglichen. Parallel prüfen Forscher, ob komplementäre Materialien, Oberflächenmodifikationen oder abgestimmte Wellenlängen genutzt werden können, um die Eindringtiefe in tiefere Gewebeschichten zu erhöhen — relevant für Tumoren der Brust, Leber oder des kolorektalen Systems.

Kombination von photothermischer Therapie mit anderen Krebsbehandlungen

Photothermische Erwärmung kann Tumoren empfindlicher für Immuntherapien und zielgerichtete Medikamente machen. Milde Hyperthermie erhöht die Membranpermeabilität, kann Tumorantigene freilegen und lokale Immunantworten auslösen — Faktoren, die eine lokal begrenzte Intervention in einen systemischen Vorteil verwandeln können, wenn sie mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren, Tumorvakzinen oder zielgerichteten Wirkstoffen kombiniert wird.

Daraus ergibt sich das Potenzial, LED-gesteuerte SnOx-Photothermie in Kombinationsregime zu integrieren, die Medikamentendosen und Nebenwirkungen reduzieren, während therapeutische Wirksamkeit erhalten oder verbessert wird. In einem klinischen Szenario könnte eine kurze LED-Sitzung nach einer Operation den Bedarf an aggressiver systemischer Chemotherapie verringern — ein patientenfreundlicherer, weniger toxischer Behandlungsweg.

Sicherheit, Zugänglichkeit und globale Auswirkungen

Sicherheit steht im Zentrum der Attraktivität dieser Methode. Anders als Chemotherapie, die systemisch wirkt und schnell teilende gesunde Zellen schädigen kann, beschränkt photothermische Therapie ihre Wirkung auf den beleuchteten Bereich und verursacht so minimale systemische Toxizität ohne kumulative Organschäden. LEDs erzeugen eine sanftere und gleichmäßigere Erwärmung als intensive Laser, was das Risiko von Verbrennungen und unbeabsichtigten Gewebeschäden reduziert.

Da LEDs und die wasserbasierte SnOx-Synthese kostengünstig und mobil sind, könnte die Technologie hochwertige, lokal begrenzte Krebsbehandlungen auch in ressourcenarmen Regionen ermöglichen, die keine teure Strahlentherapie- oder Laserinfrastruktur besitzen. Eine verbesserte Versorgung mit Möglichkeiten zur Früherkennung und lokalen Behandlung oberflächlicher Tumoren könnte außerhalb großer Krankenhäuser stattfinden, wodurch Zugang, Patientenergebnisse und Gesundheitskosten positiv beeinflusst würden. Diese Skalierbarkeit hat potenziell starke globale Implikationen für Krebstherapie- und Versorgungsstrategien.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

„Dieser Ansatz adressiert mehrere praktische Barrieren gleichzeitig,“ sagt Dr. Emily Vargas, eine fiktive biomedizinische Ingenieurin mit Schwerpunkt photonische Medizinprodukte. „Der Einsatz von nahinfraroten LEDs reduziert die Geräte- und Betriebskomplexität, während die SnOx-Flocken eine starke photothermische Konversion liefern und zugleich einen Produktionsweg erlauben, der mit klinischen Standards vereinbar ist. Wenn präklinische Sicherheitsdaten und Biodistributionsprofile stabil bleiben, könnte dies ein erschwingliches Adjuvans für die chirurgische Onkologie werden.“

Ein weiterer fiktiver Kliniker, der onkologische Chirurg Dr. Marcus Lee, ergänzt: „Ein patchbares LED-System, das Resektionsränder sterilisiert, könnte Nachresektionen reduzieren und die Angst der Patientinnen und Patienten nach einer Melanomoperation verringern. Die Einfachheit ist entscheidend — Patientinnen, Patienten und Kliniken übernehmen eher eine Technik, die schnell und sicher angewendet werden kann.“

Nächste Schritte und Forschungsherausforderungen

Die Übersetzung in Humanstudien erfordert mehrere Meilensteine: detaillierte präklinische Sicherheitsstudien; die Klärung, wie sich SnOx-Flocken in Geweben verteilen, metabolisiert und eliminiert werden; sowie die Optimierung von LED-Wellenlängen, Intensitäten und Belichtungszeiten für verschiedene Tumorarten. Zusätzlich testen Forscher, ob alternative oder komplementäre Nanomaterialien die Eindringtiefe für innenliegende Tumoren vergrößern können oder ob mechanische Träger die Verabreichung verbessern.

Offene Fragen betreffen immunologische Effekte, Langzeit-Biokompatibilität und die beste Integration photothermischer Protokolle in bestehende Standardtherapien. Dennoch verringert die Einfachheit LED-basierter Systeme die Schwelle für Iterationen und schnelle Tests, was dieses Forschungsfeld sowohl für akademische als auch für translationale Teams attraktiv macht.

Licht ist eine der grundlegendsten Energien der Natur; seine Nutzung mit bezahlbaren LEDs und gezielt entwickelten Nanomaterialien könnte die lokale Krebsbehandlung nachhaltig verändern. Bestätigen Folgeuntersuchungen Sicherheit und Wirksamkeit, könnte LED-aktivierte SnOx-Photothermie eine präzise, weniger toxische und besser zugängliche Option für die Behandlung bestimmter Krebsarten bieten — von klinisch behandelten Hautläsionen bis hin zu kombinierten Protokollen mit Immuntherapie, die die körpereigene Abwehr verstärken.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen