11 Minuten

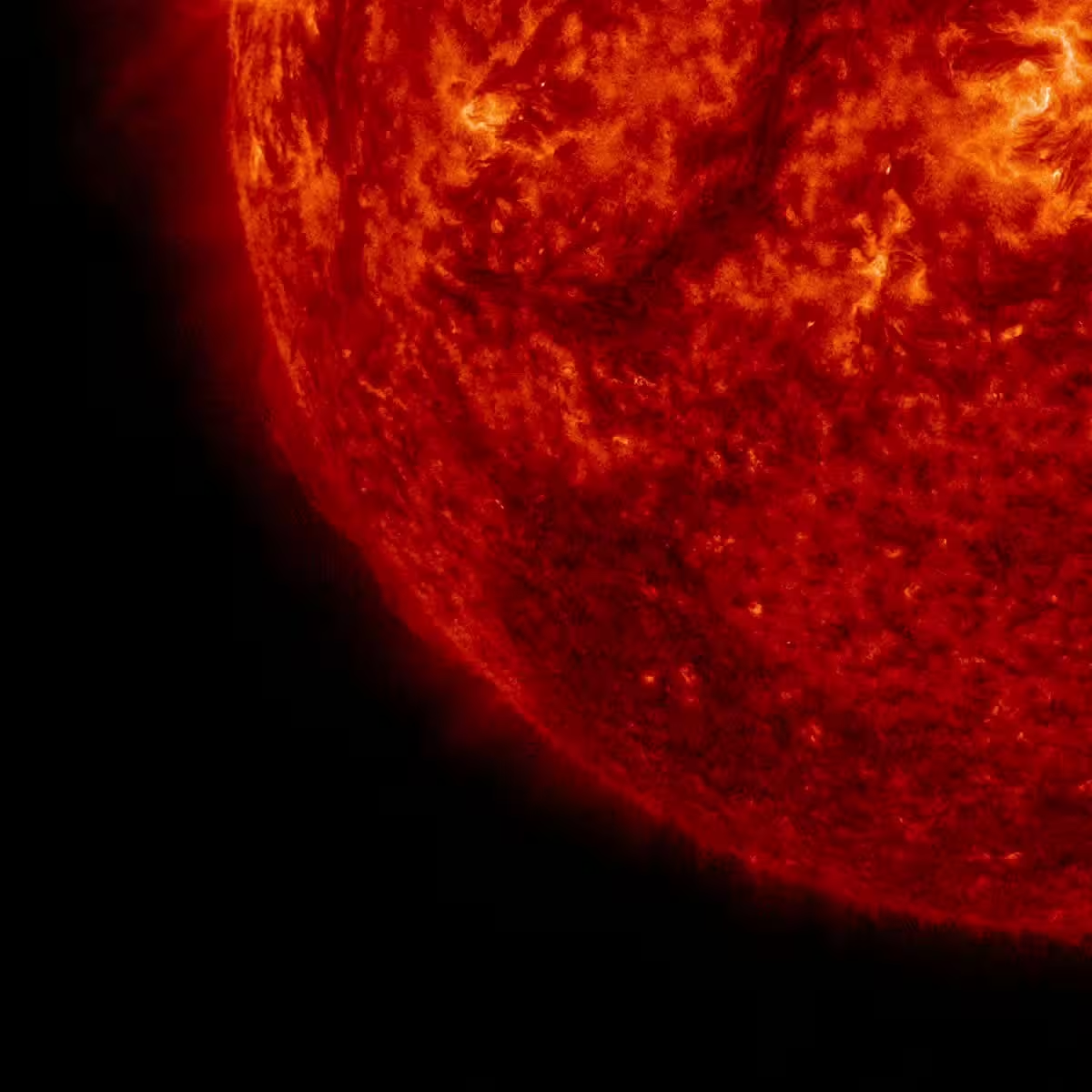

Im Innern der Sonnenatmosphäre passieren Phänomene, die auf den ersten Blick paradox erscheinen: In der extrem heißen Korona, die normalerweise Millionen Grad heiß ist, entstehen plötzlich dichtere, wesentlich kühlere Plasmaklumpen, die innerhalb von Minuten zur Sonnenoberfläche zurückstürzen. Diese sogenannten koronalen Regenfälle wurden lange Zeit nur unvollständig verstanden. Neue Forschung aus Hawai‘i liefert nun eine überzeugende Erklärung dafür, wie solche Kondensationsepisoden während kurzlebiger Sonneneruptionen so schnell ablaufen können.

Was ist koronaler Regen und warum überrascht er Forscher?

Koronaler Regen beschreibt das Entstehen und Absinken von relativ kühlen, dichten Plasma-Tröpfchen in der Korona der Sonne. Anders als Regen auf der Erde fällt dieses Plasma nicht durch eine neutrale, kühle Atmosphäre, sondern durch eine extrem heiße Schicht ionisierter Gase. Beobachtet werden diese Ereignisse besonders häufig in Verbindung mit Flares und aktiven Regionen, wo Magnetfeldlinien zu Schleifen verbunden sind und große Energiemengen freigesetzt werden.

Die zentrale Überraschung: Die Korona hat typische Temperaturen von mehreren Millionen Kelvin. Dennoch entstehen innerhalb dieser Umgebung Kondensationen, die deutlich kühler sind und viel dichteres Plasma enthalten. Noch mysteriöser war, wie diese Kondensationen in den kurzen Zeitfenstern eines Flares — oft nur Minuten — heranwachsen können. Frühere Modelle, die mit festen Elementhäufigkeiten rechneten, sagten Kühlzeiten voraus, die zu lang waren, um die beobachteten schnellen Regenfälle zu erklären.

Die neue Erklärung: Zeitveränderliche Elementhäufigkeiten als Beschleuniger

Forscherinnen und Forscher am Institute for Astronomy der University of Hawai‘i, namentlich der Erstjahresdoktorand Luke Benavitz und der Astronom Jeffrey Reep, haben einen Mechanismus identifiziert, der diesen Widerspruch auflöst. In einer Studie im Astrophysical Journal zeigen sie, dass sich die lokale chemische Zusammensetzung der Korona während Aufheiz- und Abkühlphasen verändern kann. Solche Änderungen, insbesondere bei schweren Elementen wie Eisen, steigern die radiativen Verluste des Plasmas und führen zu deutlich schnelleren Abkühlzeiten.

Der entscheidende Modellwechsel besteht darin, die Elementhäufigkeiten nicht als konstant zu behandeln, sondern zeitabhängig zu simulieren. Sobald die Simulationen erlauben, dass Elemente in bestimmten Regionen zu- oder abnehmen, entstehen Kondensationen in einem Tempo, das mit Beobachtungen übereinstimmt. Wo klassische Ansätze Stunden bis Tage für die Bildung dichter Tröpfchen vorhersagten, treten sie in den neuen Modellen innerhalb von Minuten auf — genau so, wie es in realen Flares beobachtet wird.

Warum macht die Zusammensetzung so einen großen Unterschied?

Schwerere Elemente wie Eisen, Kohlenstoff, Sauerstoff oder Silizium sind bei bestimmten Temperaturen sehr effektive Emittenten von Strahlung. Das bedeutet: Wenn ihre lokale Konzentration steigt, kann das Plasma mehr Energie über Strahlung abgeben. Höhere radiative Verluste bedeuten schnellere Abkühlung. In der Folge ist das Plasma nicht mehr in der Lage, den Druck zu halten, der die Dichte niedrig hält, und es kommt zur Kondensation. Technisch gesprochen erhöhen zusätzliche Linien- und Kontinuumsprozesse die optisch dünne radiative Abkühlfunktion, womit die charakteristischen Kühlzeiten drastisch sinken.

Wie die Forschenden das Problem simulierten

Benavitz und Reep verwendeten zeitskalenangepasste Modellrechnungen von koronalen Schleifen, in denen sie die Heizrate variierten und gleichzeitig die lokale Elementverteilung dynamisch berechneten. Solche Schleifen sind magnetische Feldstrukturen, entlang derer Plasma auf- und abfließt. In einem Flare wird entlang dieser Schleifen Energie in kurzer Zeit eingebracht, was zu einer Aufheizung und einer schnellen Reaktion des Plasmas führt.

Die Modelle berücksichtigten Transportprozesse, Energieeinträge durch beschleunigte Teilchen und vor allem die Änderung der Zusammensetzung als Reaktion auf die physikalischen Bedingungen. Das Ergebnis: Bereiche mit veränderter Zusammensetzung kühlten deutlich schneller, sodass sich dichte Kondensate bildeten, die dann als koronaler Regen in Richtung Sonnenoberfläche fielen. Die berechneten Zeitverläufe und Kondensationsmengen passten gut zu realen Beobachtungsdaten.

Physikalische Prozesse hinter der Zusammensetzungsänderung

Welche Prozesse führen überhaupt zu schnellen Änderungen der Elementhäufigkeiten in der Korona? Es gibt mehrere plausible Kandidaten. Ein zentraler Mechanismus ist der sogenannte First Ionization Potential (FIP)-Effekt, bei dem Elemente mit niedriger Ionisierungsenergie im Vergleich zu solchen mit hoher Ionisierungsenergie bevorzugt in die Korona transportiert werden. Während eines Flares können verstärkte Verdünnung, Massentransport entlang von Feldlinien oder lokale Diffusionsprozesse die relative Häufigkeit einzelner Elemente verändern.

Darüber hinaus können Scherströme, rekonnexion-ähnliche Vorgänge und turbulente Vermischung in aktiven Regionen Material aus tieferen Schichten emporbefördern. Auch Beschleunigte Teilchen, die Chromosphäre und Übergangsregion aufheizen, können Sputtering-ähnliche Prozesse auslösen, welche die Zusammensetzung der darüber liegenden Korona beeinflussen. Diese Transport- und Mischprozesse sind räumlich und zeitlich sehr variabel und passen gut zur Idee zeitveränderlicher Abundanzen.

Wissenschaftlicher Kontext: Warum das wichtig ist

Die Frage, wie die Korona auf Millionen von Grad erhitzt wird, gehört zu den zentralen offenen Problemen der Sonnenphysik. Viele Hypothesen über Energiequelle und -transport basieren auf indirekten Messungen der Abkühlung des Plasmas. Wenn die Abkühlraten aber systematisch unterschätzt oder überschätzt werden, weil man von festen Elementhäufigkeiten ausgeht, geraten daraus abgeleitete Schlüsse über Heizmechanismen ins Wanken.

Die Erkenntnis, dass sich die Zusammensetzung während Ereignissen wie Flares ändern kann, verlangt daher eine Neubewertung vieler Modellinterpretationen. Insbesondere sollten Simulationen von Flare-Schleifen, Diagnosen aus Spektroskopie und Vorhersagen zur Energiebilanz so erweitert werden, dass sie dynamische Abundanzänderungen mit berücksichtigen. Nur so lassen sich korrekte Rückschlüsse auf die zugrundeliegenden Heizprozesse ziehen.

Was bedeutet das für die Interpretation von Beobachtungen?

Spektrallinien unterscheiden sich stark in ihrer Temperaturempfindlichkeit und Abhängigkeit von der Elementhäufigkeit. Wenn Forschende aus Linienverhältnissen Temperaturen und Dichten bestimmen, müssen sie die Möglichkeit zeitlicher Abundanzänderungen mit in ihre Fehlerrechnung aufnehmen. Sonst könnten Parameter wie Emissionsmaß, Temperaturverteilung und damit auch Energieschätzungen des Flares verzerrt sein.

Praktisch heißt das: Beobachtungen von Instrumenten wie dem Solar Dynamics Observatory (SDO), Hinode, IRIS oder Bodenmessungen müssen mit flexibleren Analysewerkzeugen kombiniert werden. Spektroskopische Messungen, die direkte Hinweise auf die relative Häufigkeit von Eisen, Sauerstoff oder anderen Metallen geben, werden dabei besonders wichtig sein.

Konsequenzen für Weltraumwetter und technologische Systeme

Verbesserte physikalische Modelle haben direkte Relevanz für die Vorhersage von Weltraumwetter. Solarflares, koronale Massenauswürfe und die damit verbundenen Teilchenströme können Satellitenbetrieb, Funkverbindungen und sogar terrestrische Stromnetze beeinträchtigen. Wenn wir Flare-Dynamik und die damit verbundenen Energieflüsse besser verstehen, lassen sich Risikoabschätzungen für kritische Infrastrukturen verbessern.

Die Erkenntnis, dass radiative Verluste während Flares durch Abundanzänderungen zunehmen können, beeinflusst zudem Modelle, die Teilchenbeschleunigung und Schockbildung behandeln. Schnellere Abkühlung in bestimmten Regionen ändert Druck- und Dichteprofile, was wiederum die Ausbreitung und Wechselwirkung von Schockfronten beeinflusst. In Summe können genauere Modelle dazu beitragen, Vorhersagen für die Intensität und Dauer von Störereignissen im Weltraum präziser zu machen.

Offene Fragen und die nächsten Forschungsschritte

Die Arbeit von Benavitz und Reep öffnet mehrere neue Forschungsstraßen. Zu den wichtigsten offenen Fragen gehören:

- Wie genau verhalten sich Elementhäufigkeiten räumlich und zeitlich während eines Flares?

- Welche Transporteigenschaften (z. B. Diffusion, Advektion entlang von Feldlinien) dominieren die Veränderung der Zusammensetzung?

- Wie robust sind die Simulationsergebnisse unter Variation der Inputphysik, etwa unterschiedlicher Heizmechanismen oder Teilchenströme?

- Welche beobachtbaren Signaturen lassen sich identifizieren, um die Theorie experimentell zu bestätigen?

Um diese Fragen zu beantworten, ist eine enge Verknüpfung von Beobachtung und Simulation nötig. Hochauflösende Spektroskopie kann die zeitliche Entwicklung von Linienintensitäten liefern, während hochaufgelöste Bilddaten die Entstehungsorte und Bewegungen von Kondensaten abbilden. Zusammengenommen erlauben diese Daten, Modellannahmen zu testen und die zugrundeliegenden physikalischen Prozesse weiter zu verfeinern.

Konkrete Beobachtungsstrategien

Praktisch könnten Forschende gezielte Beobachtungskampagnen verfolgen, bei denen mehrere Instrumente gleichzeitig auf eine aktive Region gerichtet werden. Kombinierte Daten von EUV- und Röntgenspektrometern mit sichtbaren Beobachtungen der Chromosphäre geben ein umfassendes Bild. Dabei sind zeitliche Auflösung und Sensitivität entscheidend: Die relevanten Veränderungen können innerhalb von Sekunden bis Minuten stattfinden.

Beispielsweise liefern Linien von verschiedenen Eisenionen (Fe ix bis Fe xxi) unterschiedliche Temperaturinformationen. Änderungen in ihren relativen Stärken über kurze Zeiträume wären ein direkter Indikator für Abundanzverschiebungen oder schnelle Temperatur- und Dichteveränderungen. Die Kombination mit Doppler-Messungen kann zusätzlich Aufschluss über Strömungsbewegungen und Massentransport geben.

Technische Details und Modellverbesserungen

Auf der Modellseite sind mehrere Erweiterungen sinnvoll. Erstens sollten numerische Codes in der Lage sein, Mehrkomponenten-Plasma zu behandeln, bei dem jedes chemische Element eine eigene Kontinuitätsgleichung besitzt. Zweitens sind verbesserte Radiativitäts-Tabellen nötig, die die Abhängigkeit der Strahlungsverluste von der lokalen Zusammensetzung exakt abbilden. Schließlich müssen Transportprozesse wie konvektive Vermischung, Teilchentransport und elektrische Felder berücksichtigt werden.

Solche Erweiterungen sind rechnerisch kostspieliger, liefern aber wichtige Einsichten. Sie ermöglichen die Vorhersage, welche Linien in welchem zeitlichen Fenster am stärksten reagieren und welche Beobachtungen am besten geeignet sind, die Theorie zu testen. Darüber hinaus erlauben sie eine bessere Quantifizierung der Unsicherheiten bei Energiemessungen und Heizungsschätzungen.

Unterschiede zu älteren Hypothesen

Ältere Hypothesen führten schnelle Kondensation meist auf starke lokale Abkühlung durch Wärmeleitung oder auf langanhaltende, quasi-stationäre Instabilitäten zurück. Solche Mechanismen konnten zwar Kondensation erklären, hatten aber Schwierigkeiten, die raschen Zeitmaßstäbe während Flares nachzubilden. Die neue Idee, dass sich die Elementhäufigkeit selbst schnell verändert und so die radiativen Verluste steigert, ergänzt diese Sichtweise und bietet einen Mechanismus, der genau in den relevanten Minutenbereichen wirkt.

Breitere Perspektive: Von Grundlagenforschung zu Anwendungen

Auf den ersten Blick wirkt die Frage nach der Häufigkeit von Eisen in der Korona abstrakt. In Wahrheit verändert sie aber zentrale Parameter, die unsere physikalische Interpretation von Flare-Ereignissen bestimmen. Das beeinflusst nicht nur die Grundlagenforschung, sondern hat auch praktische Relevanz für Technik und Raumfahrt.

Ein besseres Verständnis der Abkühlprozesse verbessert Modelle für Satellitenströme, Strahlungsdosen für Astronauten und die stochastische Vorhersage von Kommunikationsausfällen. Außerdem liefert es Anhaltspunkte, welche Regionen der Sonne besonders anfällig für schnelle, intensive Aktivität sind — Informationen, die für Betreiber kritischer Infrastrukturen nützlich sind.

Was Forschende als Nächstes tun sollten

Die unmittelbar folgenden Schritte sind klar: gezielte Beobachtungskampagnen, verbesserte numerische Codes und eine systematische Analyse vorhandener Datenbestände. Dabei sollten Teams aus Modellierern und Beobachtern eng zusammenarbeiten, um Hypothesen direkt an Messdaten zu prüfen.

Langfristig könnten diese Forschungen zu einem Paradigmenwechsel in der Art und Weise führen, wie die Korona diagnostiziert wird. Das Ziel ist, robuste, vorhersagbare Modelle zu entwickeln, die sowohl die räumliche als auch die zeitliche Variabilität von Zusammensetzung und Energiefluss in der Sonnenatmosphäre erfassen.

Die Arbeit aus Hawai‘i liefert einen klaren, physikalisch plausiblen Mechanismus: Zeitveränderliche Elementhäufigkeiten erhöhen radiative Verluste und beschleunigen so die Abkühlung, was die Bildung von koronalen Regenfällen in Minuten ermöglicht. Dieser Befund macht die Sonnenphysik ein Stück realistischer und macht deutlich, wie sehr dynamische Prozesse in der Korona übersehen werden können, wenn man mit zu starren Annahmen rechnet.

Die Sonne bleibt ein Labor für Plasma- und Magnetfeldphysik, das uns fortwährend neue, verblüffende Effekte präsentiert. Je besser wir diese Phänomene verstehen, desto präziser können wir das komplexe System Sonne–Erde vorhersagen und seine Auswirkungen auf unsere Technologie begrenzen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen