10 Minuten

Neue Fossilien aus Kenia verändern das Bild, das Wissenschaftler von Paranthropus boisei haben — einem etwa 1,5 Millionen Jahre alten Homininen, der lange als evolutionärer Nebenast abgetan wurde. Die in Koobi Fora am Ostufer des Turkana-Sees geborgenen Hand- und Fußknochen zeigen eine überraschende Mischung: Finger, die an Gorillas erinnern, und Füße, die dem zweibeinigen Gehen ähneln. Zusammen korrigieren sie Annahmen darüber, wie diese Art sich fortbewegte, Nahrung suchte und in der prähistorischen Landschaft Ostafrikas überlebte.

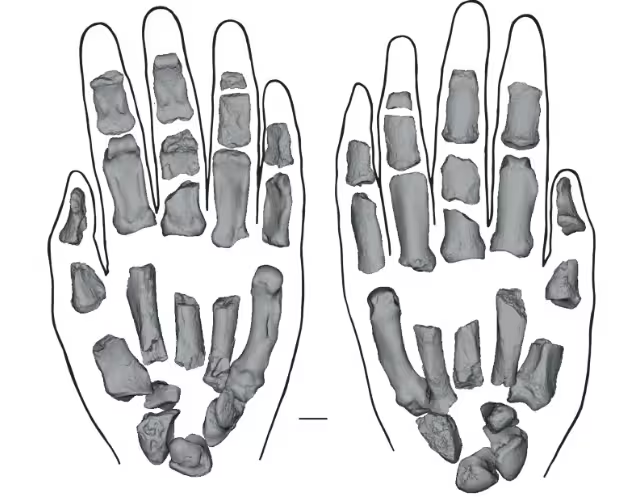

Seltene, weitgehend vollständige Handknochen verändern die Deutung

Wissenschaftler, die ihre Ergebnisse in Nature veröffentlichen, beschreiben die ersten eindeutig zuzuordnenden Paranthropus-Handknochen im Fossilbericht — ein relativ vollständiges Set für diese Zeitspanne. Bislang war Paranthropus hauptsächlich durch Kiefer und massive Zähne bekannt, erstmals identifiziert von Mary und Louis Leakey in Olduvai-Gorge 1959 und wegen seines enormen Kaumuskulaturapparats als „Nussknacker-Mensch“ bezeichnet. Diese Zähne deuteten auf eine Ernährung mit viel zähem Pflanzenmaterial hin. Der Neufund ermöglicht es Forschern nun, diese markante Schädelanatomie mit Gliedmaßen und Händen zu verbinden, die den Alltag des Tieres getragen haben müssen.

Schädel- und Muskelrekonstruktion von Paranthropus boisei. (Cicero Moraes/Wikimedia commons/CC-BY-SA 4.0)

Bemerkenswert ist, dass die Handknochen ein Paradox zeigen: Sie vereinen Merkmale, die wir sowohl mit Menschen als auch mit großen Menschenaffen assoziieren. Die Proportionen der Finger, robuste Phalangen und stark ausgeprägte Gelenkflächen erscheinen mehr gorillaähnlich — ein Hinweis auf kräftige Greiffähigkeiten. Die Fußknochen erzählen jedoch eine andere Geschichte: Sie weisen deutliche Anpassungen an effiziente zweibeinige Fortbewegung auf, darunter ein gewölbter, relativ starrer Fuß und ein ausgerichteter großer Zeh, der einen effektiven Abdruck beim Gehen ermöglicht hätte.

Ein Fuß fürs Gehen, Hände für Kraft

Detaillierte Analysen der Fußknochen enthüllen Merkmale, die lange als Kennzeichen moderner menschlicher Fortbewegung galten. Der dritte Mittelfußknochen (Metatarsale III) ist gedreht, was zur Bildung einer quer verlaufenden Fußwölbung beiträgt; eine dorsale Einkantung am Großzehengelenk deutet auf die Fähigkeit zum Abdruck während des Schrittes hin; und ein gewölbter, relativ unflexibler Mittelfuß spricht für energieeffizientes Gehen. Diese Merkmale deuten darauf hin, dass Paranthropus bereits vor etwa 1,5 Millionen Jahren offene Landschaften mit einem Gangbild durchqueren konnte, das mit frühem Homo vergleichbar ist.

Gleichzeitig unterschieden sich die Zehen in Details von unseren: Der Großzeh war kürzer, die kleineren Zehen wirkten gerader und steifer als bei Menschenaffen und modernen Menschen, was auf leicht abweichende Gehmechaniken hinweist — vielleicht einen schwereren, stabileren Schritt statt des federnden, leichten Schritts von Homo sapiens. Die Hände behielten starke, gebogene Fingerknochen und robuste Muskelansatzstellen, die zu kraftvollem Greifen und Manipulation passen, jedoch ohne die feine Präzision, die mit komplexer Werkzeugnutzung beim frühen Homo verbunden ist.

Handflächen- (links) und Rückseiten- (rechts) Ansichten der Paranthropus-Handknochen. (Mongle, Nature, 2025)

Was das über Verhalten und Ökologie aussagt

Diese Fossilien machen die einfache Erzählung komplizierter, wonach der Aufstieg von Homo allein auf überlegener Fortbewegung beruhte. Der Bipedalismus — das Gehen auf zwei Beinen — bildete bereits eine gemeinsame Grundlage mehrerer Homininenlinien. Der Unterschied zwischen Homo und Paranthropus erscheint eher verhaltensbedingt als rein biomechanisch: Während Homo in größere Gehirne, soziale Kooperation und zunehmend komplexe Werkzeugnutzung investierte, entwickelte Paranthropus starke Kaumuskulatur und robuste Grifffähigkeiten. Das legt nahe, dass Paranthropus über mehr als eine Million Jahre an seine ökologische Nische gut angepasst war, sich in gemischten Habitaten bewegte, zähe Pflanzennahrung verwertete und seine kräftigen Hände für Sammel- und Verarbeitungsaufgaben nutzte.

In der Fachliteratur wurde lange darüber debattiert, ob Paranthropus kletterphysiologische Spezialisierungen beibehielt. Die gorillaähnlichen Finger könnten gelegentliche Baumkontakte gestützt haben — zum Ziehen oder Stabilisieren des Körpers — doch es fehlen Hinweise darauf, dass diese Art ein baumbewohnender Spezialist war. Stattdessen deutet die mosaikartige Anatomie auf einen vielseitigen Lebensstil hin: ein sicherer Zweibeiner am Boden, der dennoch starke Hände behielt, die sich zum Sammeln, Bearbeiten oder Tragen von Gegenständen eigneten.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Paranthropus und der Homininen-Busch

Paranthropus trat erstmals 1938 in Südafrika in den Fossilbericht, als Robert Broom das beschrieb, was später als Paranthropus robustus bekannt wurde. P. boisei, die ostafrikanische Form, stach durch hypertrophierte Kiefer und Backenzähne hervor — Anpassungen, die Forscher zu der Schlussfolgerung führten, dass diese Tiere stark faserige Pflanzennahrung verzehrten. Jahrzehntelang konzentrierten sich Vergleiche zwischen Paranthropus und Homo auf kraniale Unterschiede: Gehirngröße, Zahnmaße und diätetische Rückschlüsse. Gliedmaßen- und Handanatomie waren weitgehend unbekannt, was den Fund aus Koobi Fora besonders wertvoll macht.

Die Kombination von robusten Kiefern, Händen und Füßen in einem Individuum oder in eng assoziierten Knochenfundgruppen ermöglicht es Forschern, langjährige Annahmen über Fortbewegung, Nahrungssuche und Nischenaufteilung unter gleichzeitigen Homininen zu überprüfen. Die Ergebnisse unterstreichen die evolutionären Experimente: verschiedene Linien, die aufrecht gingen, sich jedoch in der Nutzung von Gehirnleistung, Körperbau und Umwelt zur Überlebensstrategie unterschieden.

Methoden, Datierung und stratigraphischer Kontext

Die Koobi-Fora-Funde wurden in einer gut datierten stratigraphischen Abfolge geborgen, die Aktivität, Sedimentation und vulkanische Ascheschichten (Tuffe) konserviert. Radiometrische Datierungen, unter anderem Ar/Ar-Datierungen von vulkanischer Asche, sowie Biostratigraphie anhand begleitender Säugetierfaunen halfen, das Alter der Knochen auf ungefähr 1,5 Millionen Jahre einzugrenzen. Solche methodischen Ansätze sind entscheidend, um zu bestimmen, ob verschiedene Knochen wirklich zu ein und derselben Population gehören oder ob sie über längere Zeiträume akkumuliert wurden.

Zusätzlich ermöglichen mikroskopische Untersuchungen der Knochenoberflächen, taphonomische Prozesse zu rekonstruieren: ob die Knochen durch Wassertransport, terrestrische Ansammlungen oder durch Raubtiere und Aasfresser bewegt wurden. In Koobi Fora sprechen Lage, Erhaltung und geringe Abrasion dafür, dass diese Knochen relativ in situ geborgen wurden und somit valide Rückschlüsse auf die Anatomie eines einzelnen oder eng verwandter Individuen zulassen.

Funktionelle Anatomie: Feinere Details der Hände und Füße

Eine eingehende morphologische Analyse zeigt: Die Phalangen sind kurz, kräftig gebogen und weisen ausgeprägte Kreuzbänder- und Sehnenansatzstellen auf, was auf wiederholte kraftvolle Belastungen schließen lässt. Die Gelenkflächen sind groß und robust, ein Hinweis auf starke Biege- und Zugkräfte bei Greifbewegungen. Solche Merkmale korrelieren mit Verhaltensweisen wie dem kraftvollen Reißen von Rinde, dem Ausbrechen von Wurzelteilen oder dem Tragen schwererer Lasten.

Am Fuß sind die Metatarsalia in ihrer Orientierung und der Form des Talus- und Calcaneus-Gelenks so modifiziert, dass sie eine effektive Lastübertragung entlang einer Achse erlauben — typisch für ökonomisches Schreiten über lange Strecken. Zugleich deuten die kürzeren Großzehen und die Steifheit in den Zehenknochen auf eine Teiladaptation hin, die weder vollständig dem hochspezialisierten Fuß des modernen Menschen noch dem greifenden Fuß eines Baumbewohners entspricht.

Vergleich zu frühem Homo und anderen Homininen

Im Vergleich zu zeitgleichen Homo-Arten (z. B. frühen Vertreterinnen von Homo erectus sensu lato oder Homo habilis) scheint Paranthropus weniger in die Richtung großer HirnKapazität und komplexer Technologieentwicklung gegangen zu sein. Stattdessen investieren die anatomischen Befunde in Kausysteme und manuelle Kraft. Diese Divergenz erlaubt ein Szenario, in dem mehrere erfolgreiche Strategien koexistierten: Homo mit stärkerer Sozialorganisation und Werkzeuggebrauch, Paranthropus mit spezialisierten nahrungsphysiologischen Anpassungen. Solche Unterschiede erklären, wie mehrere Homininen gleichzeitig ökologische Raumsegmente besetzten, ohne sich zwangsläufig direkt auszurotten.

Vergleiche mit anderen Fossilfunden, etwa Australopithecinen oder frühen Homo-Arten, zeigen graduelle Übergänge und Überschneidungen in Funktion und Form — ein Muster, das den eher buschartigen, verzweigten Verlauf der menschlichen Evolution unterstreicht statt einer linearen Abfolge.

Implikationen für Rekonstruktionen der Ernährung und Werkzeugnutzung

Die robuste Zahn- und Kiefermorphologie in Kombination mit kräftigen Händen legt nahe, dass Paranthropus eine Kombination aus zähen Pflanzenressourcen nutzte — möglicherweise Wurzeln, Samen, harte Knollen oder faserige Blattmaterialien — und gleichzeitig manuelle Techniken anwandte, um Nahrung zu öffnen oder zu verarbeiten. Mikrokratzmuster auf Zahnoberflächen (Mikrowear) und isotopische Analysen können diese Hypothesen weiter testen; die neuen postkranialen Daten liefern wichtige funktionelle Kontextinformationen, die helfen, solche diätetischen Modelle realistischer zu gestalten.

Ob Paranthropus systematisch Steinwerkzeuge herstellte oder simple Werkzeuge benutzte, bleibt offen. Die Handmorphologie spricht eher gegen hochpräzise, fein motorische Herstellungstechniken, wie sie mit späteren Homo-Arten assoziiert sind. Gleichzeitig schließen kraftvolle Hände gelegentliche Werkzeugnutzung für das Zerlegen von Ressourcen oder das Bearbeiten von Vegetation nicht aus.

Expertinnen- und Experteneinschätzungen

Dr. Amina Okoye, eine unabhängige Paläoanthropologin, kommentiert: „Was diese Fossilien so überzeugend macht, ist die Verbindung zwischen Schädel- und Gliedmaßenanatomie. Wir können endlich aufhören zu spekulieren, wie Paranthropus sich bewegte oder Nahrung behandelte. Sein Körper erzählt eine konsistente Geschichte: eine Art, gebaut für Stärke, die effizient über Landschaften wandeln konnte, aber weiterhin Hände besaß, die für kräftige Manipulationen geeignet sind.“

Die Erstautoren der Nature-Studie betonen, dass solche Entdeckungen von außergewöhnlicher Erhaltung und sorgfältiger stratigraphischer Arbeit an Fundstellen wie Koobi Fora abhängen. Mit fortgesetzten Ausgrabungen erwarten Forscher weitere partielle Skelette, die unser Verständnis der Vielfalt früher Homininen im wandelnden pleistozänen Afrika weiter verfeinern werden.

Offene Fragen und künftige Forschungsrichtungen

Zu den offenen Fragen gehören: Wie repräsentativ sind diese Individuen für die gesamte P. boisei-Population? Gibt es regional- oder zeitlich bedingte Variationen innerhalb der Art? Können zukünftige Funde bestätigen, dass die beobachtete Kombination aus kräftigen Händen und effizienten Füßen typisch ist? Beantwortet werden müssen auch Fragen zu Sexualdimorphismus, Altersvariation in der Population und zur möglichen Nischenpartitionierung gegenüber Koexistierenden Homininen.

Künftige Analysen werden wahrscheinlich interdisziplinäre Ansätze kombinieren: detaillierte 3D-Morphometrie zur quantitativen Erfassung von Knochenform, Biomechanik-Simulationen zur Erprobung verschiedener Gang- und Greifmodelle, sowie geochemische Tests (Isotope, Mikrowear), um konkrete Aussagen zur Nahrung und zum Lebensraum zu treffen. Solche integrativen Studien erhöhen die Aussagekraft einzelner Fossilfunde und helfen, robustere Hypothesen über Verhaltens- und Anpassungsstrategien zu formulieren.

Schlussfolgerung: Ein differenzierteres Bild der menschlichen Evolution

Letzten Endes vertiefen die neuen Fossilien eine zentrale Botschaft der Paläoanthropologie: Menschliche Evolution war kein linearer Aufstieg, sondern ein verzweigter Busch erfolgreicher evolutionärer Experimente. Paranthropus boisei ging unter der gleichen afrikanischen Sonne aufrecht wie frühe Homo-Vertreter — doch die Art wählte einen anderen Weg: Ausdauer, kaumuskuläre Stärke und kraftvolle Hände statt herausragender kognitiver Kapazität und komplexer technischer Kultur. Beide Strategien waren über lange Zeiten hinweg erfolgreich; nur eine Linie führte schließlich direkt zu Homo sapiens.

Die Koobi-Fora-Funde fordern Forscher dazu auf, Modelle menschlicher Evolution flexibler zu denken: Variation, ökologische Spezialisierung und funktionelle Mosaike sind Schlüsselbegriffe, um die Vielfalt früher Homininen zu verstehen. Mit jeder neuen Entdeckung werden unsere Rekonstruktionen präziser, doch bleibt die Geschichte komplex — ein multidimensionales Puzzle aus Anatomie, Verhalten und Umwelt.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen