8 Minuten

Forscher haben einen vertrauten Speisepilz in ein funktionales Computerelement verwandelt: Shiitake-Myzel kann als Memristor wirken — ein elektronisches Bauelement, das sich frühere elektrische Zustände merkt. Dieser frühe Proof-of-Concept deutet auf einen möglichen Weg zu kostengünstiger, biologisch abbaubarer und energieeffizienter Speicherhardware hin, die aus lebenden Netzwerken statt aus Silizium besteht.

Pilze als Hardware: Was ein Memristor tut und warum Myzelium wichtig ist

Memristoren sind Schaltungselemente, deren elektrischer Widerstand von der Vorgeschichte des durch sie geflossenen Stroms abhängt. Dadurch sind sie ideale Analoga für Synapsen in neuromorphen Rechnern — Systeme, die das Informationsverarbeitungsprinzip des Gehirns nachahmen. Im Gegensatz zu Transistoren können Memristoren Informationen über frühere Signale ohne permanente Stromzufuhr behalten, was Geräte ermöglicht, die im Standby deutlich weniger Energie verbrauchen und bestimmte, gehirnähnliche Aufgaben effizienter ausführen.

Myzeliale Netzwerke, die faserigen, wurzelähnlichen Strukturen von Pilzen, übertragen natürlicherweise elektrische und chemische Signale und formen komplexe, adaptive Netzwerke. Diese Eigenschaften haben das Interesse von Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie Neurowissenschaftlern geweckt, die Materialien suchen, die biologische Synapsen nachbilden können. Shiitake (Lentinula edodes) ist besonders attraktiv: Er wächst robust, zeigt Widerstand gegen Umweltstressoren wie Strahlung und lässt sich kostengünstig und skalierbar kultivieren, was ihn zu einem geeigneten Kandidaten für Bioelektronik und nachhaltige Elektronik macht.

Die Kombination aus biologischer Adaptivität und elektrischer Leitfähigkeit macht Myzelium zu einem interessanten Material für Forschung in den Bereichen Memristor, Bioelektronik, neuromorphe Systeme und nachhaltige elektronische Bauelemente.

Wie das Experiment ablief

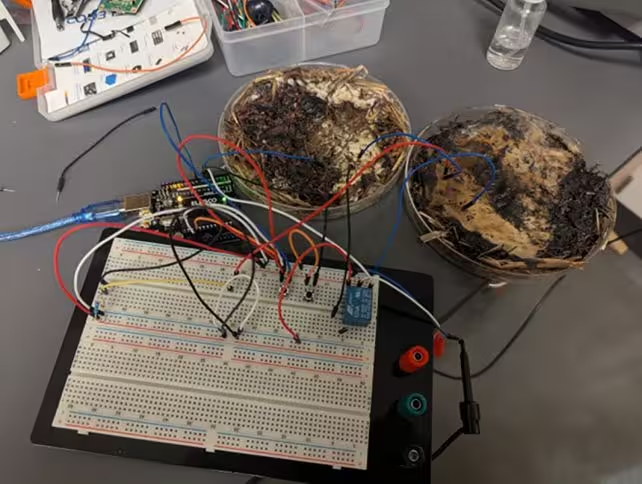

In der Studie inokulierten die Forschenden neun Petrischalen mit Shiitake-Sporen in einem nährstoffhaltigen Substrat und ließen das Myzelium unter kontrollierter Temperatur und Luftfeuchte wachsen. Sobald die myzeliale Matte die Schale bedeckte, wurden Proben an gut belüfteten Stellen unter Sonnenlicht getrocknet, um sie für elektrische Messungen zu stabilisieren. Die vorbereiteten Proben wurden anschließend in kundenspezifische Schaltkreise verdrahtet und an mehreren Punkten vermessen, da unterschiedliche Regionen des Myzels unterschiedliche elektrische Eigenschaften zeigten.

Die Versuchsgruppen variierten Spannungen und Verschaltungsoptionen, um zu kartieren, wie das pilzliche Material reagiert. Durch Überwachung von Strom- und Widerstandsänderungen über die Zeit beobachteten sie memristives Verhalten — das Kennzeichen eines Bauelements, das sich an vorherige elektrische Zustände "erinnert". Ingenieurinnen und Ingenieure bauen Memristoren häufig aus Metalloxiden oder nanoskaligen Siliziumstrukturen; die Demonstration ähnlichen Verhaltens in biologischem Gewebe eröffnet damit eine neue Materialklasse für die Bioelektronik.

Technisch wurden in den Messungen sowohl zeitabhängige Hystereseschleifen als auch nichtlineare Strom-Spannungs-Kennlinien dokumentiert, die charakteristisch für memristive Effekte sind. Die Forschenden nutzten Impuls- und Wechselspannungsprotokolle, um Schaltverluste, Set- und Reset-Kennwerte sowie die Reproduzierbarkeit der Zustandsänderungen zu bewerten. Zusätzliche Spektralanalysen und Mikrostrukturbilder halfen dabei, mögliche Transportmechanismen — beispielsweise ionische Leitung oder Änderungen in der lokalen Feuchtigkeitsverteilung des Gewebes — zu identifizieren.

Die Versuchsanordnung beinhaltete Schutzmaßnahmen gegen Kontamination und eine Reihe von Kontrollproben ohne Myzelium, um elektrische Artefakte auszuschließen. Solche methodischen Details sind wichtig, um die Zuverlässigkeit von Ergebnissen zu erhöhen und die Grundlage für weitergehende Reproduktionsstudien zu legen.

Die myzelialen Memristoren, die an einen Schaltkreis angeschlossen sind. (LaRocco et al., PLOS One, 2025)

Leistung, Kompromisse und erste Ergebnisse

Das Team berichtete von Schaltvorgängen bei etwa 5.850 Hz mit rund 90 % Genauigkeit in ihrem experimentellen Aufbau — das bedeutet, der pilzliche Memristor konnte seinen Zustand nahezu 5.850 Mal pro Sekunde ändern. Diese Schaltfrequenz ist zwar langsamer als die Spitzen kommerzieller Silizium-Memristoren, liegt aber im Bereich der untersten Leistungssegmente realer Geräte und ist bemerkenswert für ein Biogerät der ersten Generation.

Die Forschenden stellten außerdem fest, dass höhere angelegte Spannungen die Leistung verschlechterten; eine Abhilfe bestand darin, zusätzliche myzeliale Elemente in die Schaltung zu integrieren, um die Last zu verteilen und das Verhalten zu stabilisieren. Biologische Variabilität und Umweltsensitivität sind deutliche Herausforderungen. Im Gegensatz zu fertigungsbasierten Chips können lebende Materialien zwischen Proben stark variieren, und langfristige Stabilität erfordert sorgfältige Aufbereitung, Trocknung und Verpackung.

Weitere Leistungskennzahlen, die diskutiert wurden, umfassen Daten zur Retentionszeit (wie lange ein gesetzter Zustand ohne Nachladung erhalten bleibt), Zyklusstabilität (Zahl der zuverlässigen Set/Reset-Zyklen) sowie die Energie pro Schaltvorgang. Erste Messungen deuten an, dass die Energieanforderungen pro Schaltvorgang sehr gering sein können, wenn die Materialhybride und das Packaging optimiert werden, was für Anwendungen in energiearmen Umgebungen vorteilhaft wäre.

Gleichzeitig sind die Herausforderungen nicht zu unterschätzen: Die Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und Temperatur, biologische Abbauprozesse und mögliche mikrobielle Kontaminationen erfordern Lösungen auf Material- und Systemebene. Dazu gehören Versiegelungsschichten, standardisierte Trocknungsprotokolle und hybride Integrationsmethoden, die Myzel mit gedruckten Leiterbahnen oder flexiblen Substraten verbinden.

Warum das wichtig ist: Nachhaltigkeit und Zugang

Pilzliche Memristoren könnten Vorteile dort bieten, wo niedrige Kosten, biologische Abbaubarkeit oder einfache Kultivierung eine Rolle spielen. Man denke an Sensoren in abgelegenen Umgebungen, die aus kompostierbarer Elektronik bestehen, oder an Bildungskits, mit denen Schülerinnen und Schüler einfache bioelektronische Schaltkreise im Klassenzimmer bauen können. In beschränkten Situationen wie Raumfahrtmissionen oder rauen Feldeinsätzen könnte die Fähigkeit, Rechenelemente vor Ort zu züchten und zu reparieren, die Abhängigkeit von langen Lieferketten verringern.

Gleichzeitig ist es unwahrscheinlich, dass solche Geräte die Mainstream-Siliziumchips in Smartphones oder Hochleistungsrechnern in naher Zukunft ersetzen. Vielmehr könnten pilzbasierte Bioelektroniken Nischen in der neuromorphen Forschung, bei Umweltmessungen oder in Anwendungen besetzen, in denen Energieeffizienz, geringe Kosten und Kreislaufwirtschaft vorrangig sind.

Aus Sicht der Nachhaltigkeit sind mehrere Aspekte relevant: die Verwendung nachwachsender Rohstoffe, verringerte Energie- und Materialaufwendungen bei der Herstellung, bessere Kompostierbarkeit und geringere ökologischen Fußabdrucks im Vergleich zu mineralischen und seltenen Rohstoffen. Gleichzeitig müssen potenzielle Risiken — etwa Bioakkumulation, unbeabsichtigte Freisetzung lebender Organismen oder Wechselwirkungen mit Mikroökosystemen — geprüft und reguliert werden.

Zukünftige Richtungen und notwendige Forschungsschritte

Weitere Schritte umfassen die Verbesserung der Reproduzierbarkeit, das Skalieren der Gerätearchitekturen und die Integration myzelialer Memristoren mit konventioneller Elektronik. Forschende werden außerdem die Lebensdauer, die Toleranz gegenüber Feuchtigkeits- und Temperaturfluktuationen sowie mögliche Methoden zur Hybridisierung pilzlicher Gewebe mit gedruckten Schaltkreisplattformen testen. Dieses Forschungsfeld liegt an der Schnittstelle von Materialwissenschaft, synthetischer Biologie und Elektronikingenieurwesen, und Fortschritte werden von interdisziplinären Teams abhängen.

Technisch sind konkrete Optimierungsansätze denkbar: genetische Selektion oder Modifikation von Lentinula edodes-Stämmen für verbesserte Leitfähigkeit, chemische Behandlung oder Dotierung des Myzels zur Förderung ionischer oder elektronischer Leitungswege, sowie die Entwicklung flexibler, biokompatibler Substrate und leitfähiger Tinten für die direkte Integration von Myzel in Leiterplattenlayouts.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist das Packaging: Barriereschichten, laminare Versiegelungen und mikrostrukturelle Unterstützung könnten helfen, Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen zu dämpfen und so die Langzeitstabilität zu erhöhen. Ferner sind standardisierte Testprotokolle und vergleichbare Metriken nötig, damit Ergebnisse verschiedener Labs reproduzierbar und vergleichbar werden — eine Voraussetzung für die wissenschaftliche Akkumulation von Wissen und die spätere kommerzielle Umsetzung.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

"Der Reiz myzelbasierter Memristoren liegt nicht darin, dass sie sofort Silizium übertreffen werden, sondern darin, dass sie die Materialpalette erweitern, mit der Ingenieurinnen und Ingenieure entwerfen können", sagt Dr. Elena Cruz, eine hypothetische Expertin für Bioelektronik. "Wenn wir die Variabilität in den Griff kriegen und diese Materialien verlässlich verpacken, könnten sie energiearme neuromorphe Knoten und wirklich zirkuläre elektronische Komponenten ermöglichen."

Solche Einschätzungen unterstreichen, dass die Innovation nicht nur in der reinen Leistung zu sehen ist, sondern in spezifischen Anwendungsszenarien, in denen Nachhaltigkeit, geringe Kosten und die Möglichkeit zur lokalen Produktion und Reparatur entscheidend sind.

Mit der Veröffentlichung der Forschung in PLOS One und weiteren Teams, die Pilze und Computing erkunden, liest sich der Satz der Autorinnen und Autoren — "The future of computing could be fungal" — inzwischen weniger wie eine Übertreibung und mehr wie eine Aufforderung: zu testen, anzupassen und sich vorzustellen, wie Rechentechnologien aussehen könnten, die gezüchtet und nicht ausschließlich gefertigt werden.

In der weiteren Entwicklung könnten Kooperationen zwischen Universitäten, Start-ups im Bereich nachhaltiger Elektronik, sowie Institutionen aus der Raumfahrt und Umweltüberwachung dafür sorgen, dass sich Konzepte aus dem Labor heraus in prototypische Anwendungen übersetzen lassen. Forschungsförderung und offene Datensätze würden dabei die Geschwindigkeit des Fortschritts erhöhen und die Basis für standardisierte Methoden legen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen