10 Minuten

Forscher haben ein Muster von Blutproteinen identifiziert, das auf Multiple Sklerose (MS) bis zu sieben Jahre vor dem Auftreten klinischer Symptome hinweisen könnte. Diese Entdeckung könnte ein neues Fenster für frühe Diagnose, Krankheitsüberwachung und präventive Strategien öffnen für eine Erkrankung, die häufig lange fortschreitet, bevor Betroffene etwas bemerken. Frühzeitige Biomarker im Blut könnten künftig Screening, Risikobewertung und personalisierte Therapieansätze für MS verbessern.

Wie die Studie frühe Warnzeichen aufdeckte

Wissenschaftler der University of California, San Francisco (UCSF) analysierten archivierte Blutproben von US-Militärangehörigen, um präsymptomatische Biomarker für MS zu finden. Aus einem Katalog von mehr als 5.000 Proteinen verfolgte das Team Veränderungen bei Personen, die später eine MS-Diagnose erhielten. Die Studiengruppe umfasste 134 Dienstmitglieder, die später MS entwickelten, sowie eine deutlich größere Kontrollgruppe ohne Erkrankung. Durch die Nutzung biobehaltener Stichproben aus militärischen Gesundheitsprogrammen konnten die Forschenden auf wiederholt entnommene Blutproben und präzise Zeitangaben zurückgreifen, was die Rekonstruktion eines biologischen Zeitverlaufs ermöglichte.

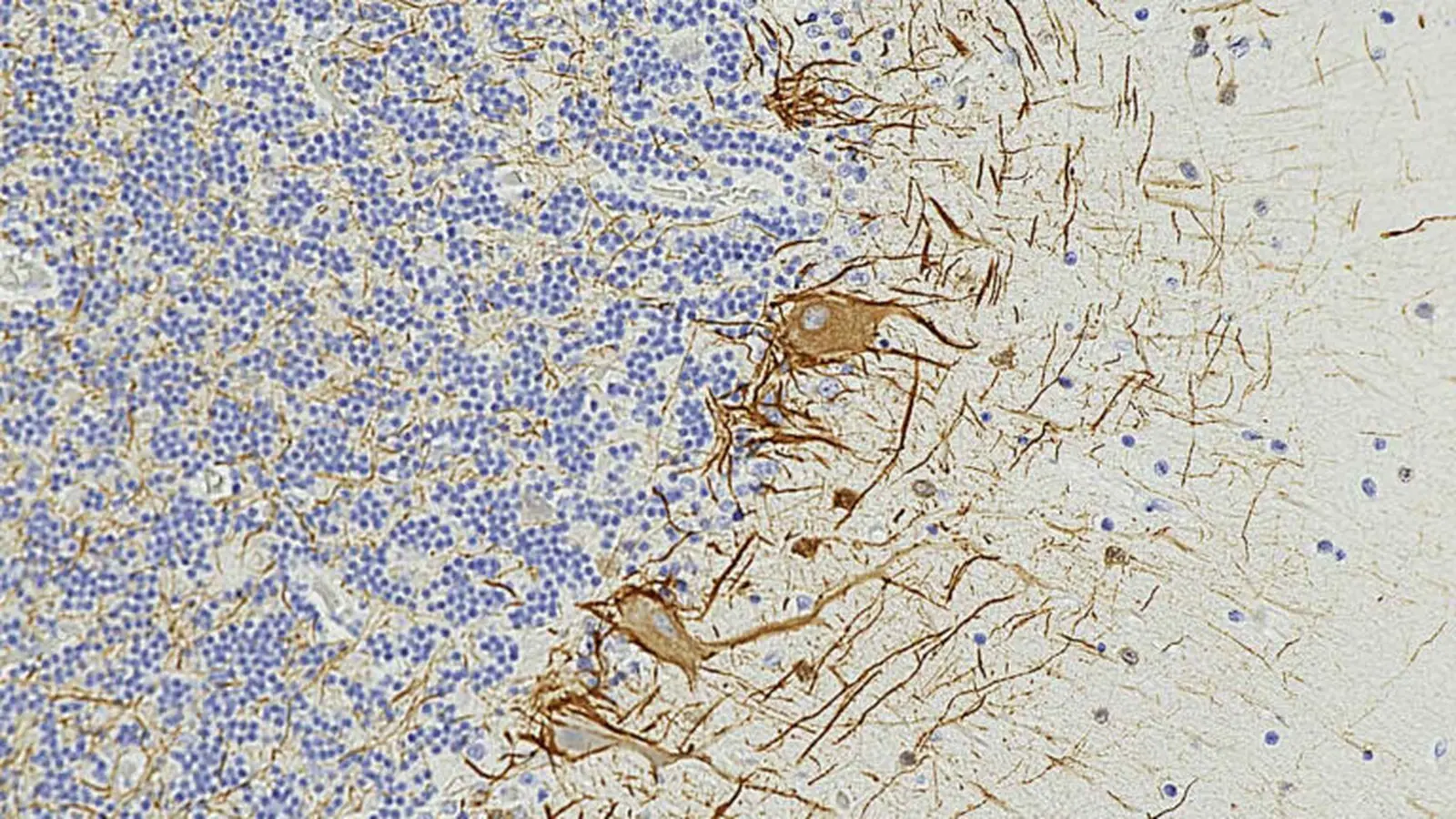

Die Analyse konzentrierte sich auf Proteine, die mit Myelinintegrität, axonalem Schaden und Immun-Signalgebung verbunden sind. Indem die Proteinspiegel über verschiedene Zeitpunkte vor der Diagnose hinweg verglichen wurden, kartierten die Forschenden eine Abfolge biologischer Ereignisse, die sich offenbar Jahre vor dem klinischen Ausbruch abspielt. Solche longitudinalen Untersuchungen erlauben es, frühe pathophysiologische Veränderungen zu erkennen, die Querschnittsstudien nicht zeigen würden.

Methodisch nutzte das Team hochauflösende Proteomik, statistische Zeitreihenmodelle und maschinelle Lernverfahren, um aus Tausenden Messgrößen die stabilsten und prädiktivsten Signale zu extrahieren. Zusätzlich wurden Daten zur Demografie, zu Vorerkrankungen und zu möglichen Störgrößen berücksichtigt, um falsch-positive Assoziationen zu reduzieren. Diese Kombination aus Proteomik, Biostatistik und klinischer Nachverfolgung erhöhte die Aussagekraft der Befunde in Bezug auf präsymptomatische Veränderungen bei MS.

Wesentliche Ergebnisse: eine Zeitleiste frühen Schadens

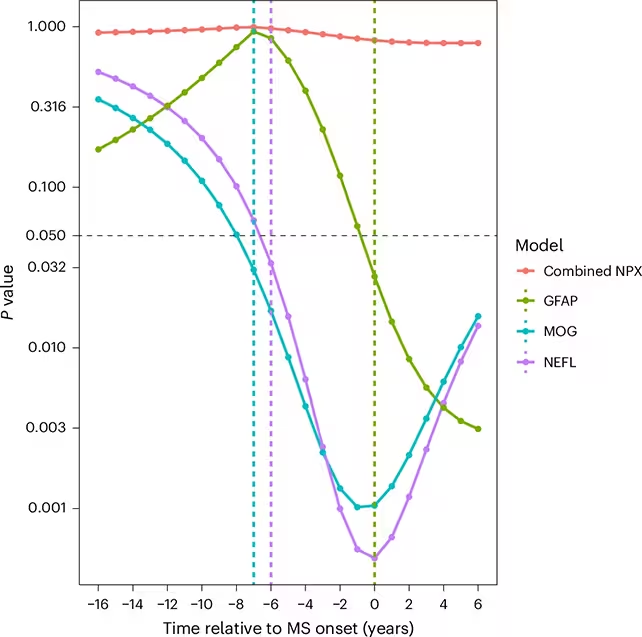

Zu den auffälligsten Ergebnissen gehörte ein starker Anstieg des Myelin-Oligodendrozyten-Glykoproteins (MOG) im Mittel etwa sieben Jahre vor den ersten berichteten Symptomen. MOG ist Bestandteil der schützenden Myelinscheide, die Nervenfasern isoliert; seine frühe Erhöhung deutet auf eine Immunattacke auf Myelin hin, lange bevor neurologische Probleme gemeldet werden. Dieses frühe Signal legt nahe, dass Prozesse der Entmyelinisierung oder myelinassoziierte Immunreaktionen wesentlich früher beginnen als bisher angenommen.

Etwa sechs Jahre vor Symptombeginn zeigte sich zudem ein Anstieg der Neurofilament-light-Chain (NfL) — ein gut etablierter Marker für axonale Schäden, der auf Schädigungen der Nervenfasern hinweist. Die sequenzielle Erhöhung von MOG gefolgt von NfL stützt ein Modell, in dem myelinspezifische Immunaktivität dem nachfolgenden axonalen Zerfall vorausgehen oder diesen zumindest begleiten kann. Solche zeitlich gestaffelten Biomarker liefern Hinweise auf Mechanismen, die therapeutische Zeitfenster definieren könnten.

Auch chemische Botenstoffe des Immunsystems waren betroffen. Interleukin-3 (IL-3), das an der Rekrutierung und Aktivierung bestimmter Immunzellen beteiligt ist, war bereits vor Symptombeginn erhöht. Dieses frühe Ansteigen von Zytokinen deutet darauf hin, dass systemische Immunaktivierung parallel zu den Gewebeveränderungen in Myelin und Axonen verläuft. Die Kombination von myelinspezifischen Proteinen, axonalen Markern und Immunmediatoren ergibt ein zusammenhängendes Bild von entzündlichen Vorgängen, die über Jahre hinweg messbar sind.

Die Studie identifizierte insgesamt 21 Proteine mit besonders hoher prädiktiver Aussagekraft. Durch die Zusammenführung dieser Biomarker in einem Panel schlagen die Autoren vor, dass ein blutbasierter Test eines Tages Personen mit präsymptomatischer MS identifizieren könnte. Ein solcher Test müsste in größeren, heterogeneren Populationen validiert werden — insbesondere in klinischen Kohorten mit unterschiedlicher genetischer und geografischer Herkunft — aber das Konzept ist vielversprechend: ein Routine-Bluttest, der ein erhöhtes Risiko Jahre vor einer konventionellen Diagnose anzeigt, könnte Screening-Programme und Frühinterventionen ermöglichen.

Bestimmte Proteine waren mehrere Jahre vor MS-Symptomen ungewöhnlich hoch. (Abdelhak et al., Nat. Med., 2025)

Aus klinischer Sicht könnten solche Biomarker verschiedene Aufgaben erfüllen: Risikostratifizierung von Personen mit familiärer Vorbelastung, longitudinale Überwachung von Patientinnen und Patienten mit Klinikverdacht, und als Surrogatendpunkte in Präventionsstudien. Wichtig ist außerdem die technische Robustheit: Messmethoden müssen standardisiert, reproduzierbar und für den Einsatz in klinischen Laboren geeignet sein, damit Ergebnisse zwischen Studienzentren vergleichbar sind.

Warum das wichtig ist: frühere Behandlung und bessere Ergebnisse

MS ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die das zentrale Nervensystem angreift und eine Mischung aus Mobilitäts-, Seh-, kognitiven, psychischen und Schmerzproblemen verursachen kann. Kognitive Beeinträchtigungen, Fatigue und Gehstörungen gehören zu den häufigsten Langzeitfolgen. Kliniker diagnostizieren MS oft erst nach Auftreten von Symptomen, zu einem Zeitpunkt, an dem bereits irreversible Schäden vorliegen können. Deshalb ist die Entwicklung präsymptomatischer Diagnosewerkzeuge von hoher klinischer Relevanz: Je früher eine Therapie begonnen wird, desto größer ist die Chance, Krankheitsprogression zu verlangsamen und kumulative Schäden zu vermeiden.

Früherkennung könnte zudem die Auswahl und zeitliche Planung von krankheitsmodifizierenden Therapien verbessern. Einige Therapien zielen auf entzündliche Mechanismen, andere auf neuroprotektive Effekte oder Remyelinisierung. Kenntnis über den genauen biologischen Zeitpunkt, an dem Myelinangriff und axonale Schädigung einsetzen, kann helfen zu bestimmen, welche Interventionen in welchen Phasen am effektivsten sind. Darüber hinaus ermöglicht ein präsymptomatisches Biomarker-Panel personalisierte Risikokommunikation und engmaschige Überwachung bei Personen mit erhöhtem Risiko.

„Wir denken, unsere Arbeit eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für Diagnose, Überwachung und möglicherweise Behandlung von MS“, sagte der Neurologe Ahmed Abdelhak von der UCSF. „Das könnte ein Wendepunkt dafür sein, wie wir diese Erkrankung verstehen und managen.“ Ari Green, ebenfalls von der UCSF, ergänzte, dass die Anerkennung von MS als Prozess, der Jahre vor dem klinischen Beginn startet, neue Chancen schafft, Patienten vor weiterem Schaden zu schützen und präventive Strategien zu entwickeln.

Beschränkungen und nächste Schritte

Wichtige Einschränkungen bleiben bestehen. Die aktuelle Studie nutzte Proben von Militärangehörigen — eine relativ spezifische Population mit eigenen demografischen Merkmalen, Lebensstilfaktoren und Gesundheitsversorgungsbedingungen. Die Anzahl der letztlich an MS erkrankten Personen war moderat, wodurch seltene Subtypen oder subtile Muster möglicherweise übersehen wurden. MS-Verlauf und Zeiträume variieren stark zwischen Individuen und werden von genetischen Faktoren, Umweltbedingungen und Lebensstil beeinflusst. Daher sind größere Studien in diverseren Kohorten erforderlich, um einen Bluttest zu validieren und zu verstehen, wie frühe Biomarker mit langfristigen klinischen Ergebnissen korrelieren.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kausalität: Erhöhte Biomarker können Marker des bereits eingetretenen Prozesses sein, müssen aber nicht direkt kausal an dessen Auslösung beteiligt sein. Forschung muss klären, ob das frühzeitige Erkennen dieser Signale sinnvolle therapeutische Handlungsoptionen eröffnet. Können wir durch frühzeitige Intervention die Umwandlung in klinisch manifeste MS verhindern oder die Behinderungsentwicklung deutlich verzögern? Solche Fragen erfordern randomisierte klinische Studien, die gezielt bei präsymptomatischen Personen Interventionsstrategien testen.

Praktische Herausforderungen betreffen auch ethische Aspekte: Welche Konsequenzen hat es, einer Person ein erhöhtes Risiko für MS mitzuteilen, wenn gesicherte präventive Maßnahmen noch fehlen? Wie ist der Umgang mit psychologischer Belastung, Versicherungsschutz und möglichen Eingriffen? Daher sollten die Entwicklung und Implementierung präsymptomatischer Tests von ethischen Richtlinien und Beratungskonzepten begleitet werden, um Patientenrechte und psychosoziale Unterstützung zu gewährleisten.

Technisch muss die Übertragbarkeit in Routine-Labore geprüft werden. Methoden zur Proteinerkennung — wie Massenspektrometrie oder immunbasierte Verfahren — müssen standardisiert werden, um Schwankungen durch Präanalytik, Lagerung oder Messplattformen zu minimieren. Internationale Konsortien und Probenbanken könnten bei der Validierung und Normierung solcher Tests eine zentrale Rolle spielen.

Mögliche Auswirkungen auf Forschung und Versorgung

Über ein Screening hinaus tragen die Ergebnisse zur Klärung der Krankheitsbiologie bei: Die Abfolge legt nahe, dass Myelin-targetierende Prozesse dem direkten axonalen Schaden vorausgehen könnten, wobei Immunsignale die Brücke zwischen beiden bilden. Dieses Zeitfenster kann die Entwicklung zielgerichteter Therapien lenken — etwa Strategien zum Myelinschutz und zur frühen Modulation der Immunaktivität. Studien zur Remyelinisierung und Neuroprotektion könnten speziell auf präsymptomatische oder sehr frühe klinische Stadien ausgerichtet werden, um maximale Wirkung zu erzielen.

Für die Arzneimittelentwicklung bedeutet das: präklinische Modelle und frühe Phase-Studien sollten Biomarker einbeziehen, die die Effektivität einer Intervention auf Myelinstabilität, axonale Integrität und entzündungsassoziierte Mediatoren messen. Solche Surrogatmarker können die Entwicklungszeiten verkürzen und präzisere Endpunkte liefern. Außerdem könnten Forscher Subgruppen mit unterschiedlichen biologischen Profilen identifizieren — etwa solche mit überwiegend myelinassoziierter Pathologie versus primär axonaler Schädigung — und so personalisierte Behandlungsansätze entwickeln.

In der Versorgungsforschung eröffnen präsymptomatische Biomarker neue Möglichkeiten für präventive klinische Studien. Beispielsweise könnten Personen mit erhöhtem Risiko in Studien zur Lebensstilmodifikation, zu immunmodulierenden Therapien in niedriger Dosierung oder zu neuroprotektiven Maßnahmen eingeschlossen werden. Solche Studien müssten sowohl Wirksamkeit als auch Sicherheit der frühen Interventionen sorgfältig abwägen, um ungerechtfertigte Überbehandlungen zu vermeiden.

Expertise und klinische Einschätzung

„Diese Studie stellt MS als einen langwierigen, sich entwickelnden Prozess dar, statt als eine Erkrankung mit plötzlichem Beginn“, erklärt Dr. Maya Patel, Neurologin und MS-Forscherin. „Wenn das Panel validiert wird, könnte ein Protein-Panel für präsymptomatische MS die Versorgung von reaktiv zu proaktiv verschieben — etwa durch Screening von Hochrisikopersonen und das Testen präventiver Maßnahmen. Aber wir müssen vorsichtig vorgehen: Das Erkennen eines Risikos ist nur dann nützlich, wenn wir sichere und wirksame Maßnahmen haben, auf die wir diese Information anwenden können.“

Fachleute hervorheben ferner die Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit: Neurologie, Immunologie, Proteomik, Ethik und Gesundheitsökonomie müssen zusammenarbeiten, um klinisch praktikable, ethisch vertretbare und kosteneffiziente Screening- und Interventionsstrategien zu entwickeln. Die Implementierung solcher Tests in die klinische Praxis würde klare Richtlinien, Schulung des medizinischen Personals und verbindliche Handlungspfade erfordern.

Insgesamt bietet die von UCSF geleitete Arbeit ein überzeugendes Konzept: blutbasierte Signale können MS-Symptome um Jahre vorauseilen. Während Validierungsstudien voranschreiten, könnten Patienten und Klinikpersonal eines Tages Werkzeuge zur Verfügung stehen, um MS lange vor dem ersten klinischen Zeichen zu erkennen und möglicherweise frühzeitig zu intervenieren. Der Weg zur Routineanwendung ist zwar noch lang, doch die Ergebnisse markieren einen wichtigen Schritt hin zu besserer Früherkennung, präventiver Forschung und letztlich zu verbesserten Langzeitergebnissen für Menschen mit Risiko für Multiple Sklerose.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen