6 Minuten

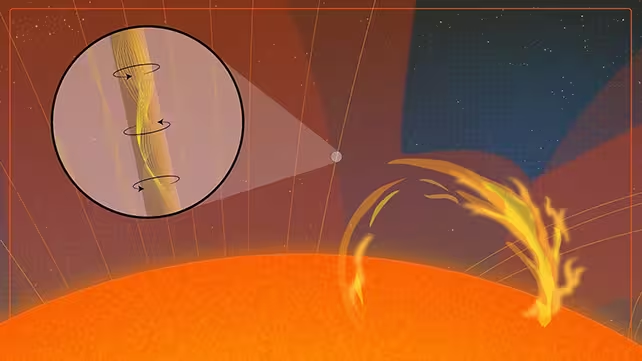

Wissenschaftler haben kleinräumige torsionsartige Alfvén-Wellen in der Sonnenkorona identifiziert, die offenbar sowohl zur Erwärmung der äußeren Atmosphäre als auch zur Beschleunigung des solaren Winds beitragen. Diese feinen, verdrehenden Wellen fügen ein neues Puzzleteil zur Erklärung der extrem hohen Koronatemperaturen und der Mechanismen hinzu, die geladene Teilchen in Richtung Erde treiben. Die Beobachtungen stützen die Vorstellung, dass Alfvén-Wellen und insbesondere ihre torsionalen Varianten eine wichtige Rolle im Energietransport und in der Impulsübertragung innerhalb magnetisierter Plasmen spielen.

Kleine Wellen, große Effekte

Alfvén-Wellen sind magnetisierte Schwingungen, die sich entlang von Magnetfeldlinien ausbreiten. In der Korona beobachteten Forschende winzige torsionsartige Varianten — man kann sie sich als miniaturisierte Verdrehungen entlang eines magnetischen Strangs vorstellen. Diese Torsions-Alfvén-Wellen drehen Teile des Plasmas um die Längsachse des Feldfadens und erzeugen damit typische Doppler-Signaturen und Phasenverschiebungen in Spektrallinien. Obwohl einzelne Wellen energetisch schwach erscheinen, kann ihre kumulative Wirkung erheblich sein: In großen Zahlen und über längere Zeiträume können solche Wellen genügend Energie transportieren, um die Korona auf mehrere Millionen Grad zu erwärmen und dabei einen zusätzlichen Impuls an das Plasma weiterzugeben, der dem solaren Wind hilft, der gravitativen Bindung der Sonne zu entkommen.

Aus physikalischer Sicht liefern torsionale Alfvén-Wellen einen effektiven Mechanismus zur Übertragung von Energie (Poynting-Fluss) vom unteren Sonnenatmosphärengürtel in die Korona. Dort kann diese Energie über verschiedene Dissipationsprozesse wie Phasenmischung, resonante Absorption, nichtlineare Wechselwirkungen und turbulente Kaskaden in Wärme umgewandelt werden. Die genaue Effizienz dieser Prozesse hängt von Feldtopologie, Dichtegradienten, Skalierung der Turbulenz und der Anregungsfrequenz der Wellen ab. In Kombination mit anderen Mechanismen — etwa magnetischer Rekonnexion oder partiellen Strahlungsprozessen — können torsionsartige Alfvén-Wellen so einen substantiellen Beitrag zur Korona-Erwärmung und zur Beschleunigung des solaren Winds leisten.

Wie Forscher sie nachwiesen

Die Entdeckung beruht auf der Kombination hochauflösender Sonnenaufnahmen und spektraler Messdaten, mit denen Forschungsteams die typischen Signaturen torsionaler Bewegungen in koronalen Strukturen verfolgten. Instrumente mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung sowie präziser Spektroskopie erlauben die Messung von Geschwindigkeitsprofilen, Doppler-Verschiebungen und Linienverbreiterungen, die charakteristisch für die Drehbewegungen der Wellen sind. Solche Daten ermöglichen es darüber hinaus, die Phasenbeziehung zwischen Magnetfeldschwankungen und Geschwindigkeitsfeldern zu untersuchen — ein zentraler Hinweis auf Alfvén-artiges Verhalten.

Die neuen Nachweise erlauben es Wissenschaftlern, das beobachtete Verhalten direkt mit theoretischen MHD-Modellen und Simulationen von Alfvén-Wellen-Turbulenz zu vergleichen. In numerischen Modellen lassen sich Parameter wie Wellenamplitude, Frequenzspektrum, magnetische Feldstärke und Dichteprofile variieren, um zu testen, unter welchen Bedingungen Turbulenz Energie effektiv in Wärme und makroskopische Strömung (Bulk flow) umwandelt. Laut den leitenden Forschenden ist der direkte Beobachtungsnachweis ein entscheidender Schritt: Er ermöglicht es, Modellvorhersagen zur Umwandlung von Wellenenergie in thermische Energie und Impuls empirisch zu prüfen und parametrische Unsicherheiten zu reduzieren.

Warum das für die Erde wichtig ist

Ströme des solaren Winds sowie plötzliche Ausbrüche von Materie und Magnetfeld auf der Sonne bestimmen das Weltraumwetter. Intensive geomagnetische Stürme können Satellitenkommunikation stören, Navigationssysteme beeinträchtigen und sogar irdische Stromnetze gefährden. Ein besseres physikalisches Verständnis der Prozesse, die die Korona erwärmen und den Wind beschleunigen, verbessert somit die Grundlagen für Vorhersagemodelle des Weltraumwetters. Wenn Modelle genauer beschreiben, wie und wo Energie in der Korona dissipiert wird und wie Impuls in den Wind eingespeist wird, lässt sich die Genauigkeit von Prognosen für Strahlungs- und Partikelereignisse erhöhen.

Konkrete Vorteile für Betreiber von Satelliten, Fluglinien und Stromversorgern ergeben sich durch längere Vorwarnzeiten und zuverlässigere Risikoeinschätzungen. Beispielsweise kann frühzeitigeres Wissen über die Beschleunigung und Dichte von Protonenströmen kritische Entscheidungen erleichtern — etwa das Abschalten sensibler Satellitenkomponenten, das Anpassen von Flugrouten in polarer Luftfahrt oder das Vorbereiten von Schutzmaßnahmen in elektrischen Netzen. Darüber hinaus helfen verfeinerte Modelle dabei, die Kopplung zwischen solaren Ereignissen und magnetosphärischen Effekten besser zu quantifizieren, was wiederum die Planung von Missionen und die Entwicklung robusterer Technologien unterstützt.

Ausblick: Theorien in der gesamten Korona testen

Nachdem kleinräumige torsionsartige Alfvén-Wellen nachgewiesen wurden, planen Forscher umfangreiche Folgeuntersuchungen, um ihr Vorkommen über größere Koronaregionen zu kartieren, die transportierte Energiemenge zu quantifizieren und konkurrierende Heizmechanismen zu bewerten. Solche Studien umfassen statistische Auswertungen, Multi-Skalen-Analysen und die Kombination verschiedener Beobachtungsarten — Bildgebung, Spektroskopie und Magnetfeldmessungen — um ein konsistentes energetisches Budget zu erstellen. Ziel ist es, die regionale und zeitliche Variabilität dieser Wellen sowie ihren Beitrag zum Gesamtenergietransport innerhalb der Korona zu bestimmen.

Wesentliche offene Fragen betreffen die Effizienz der Umwandlung von Wellenenergie in thermische Energie, die Rolle von nichtlinearen Wechselwirkungen in der turbulenten Kaskade und die Abhängigkeit dieser Prozesse von der Feldtopologie (z. B. geschlossene versus offene Feldlinien). Durch den Vergleich von Beobachtungsdaten mit hochaufgelösten MHD-Simulationen und analytischen Modellen können Forschende Validierungspunkte schaffen, die helfen, zwischen alternativen Heizhypothesen zu unterscheiden. Die Validierung von Modellen, die Alfvén-Wellen-Turbulenz mit Korona-Erwärmung und Beschleunigung des solaren Winds verknüpfen, ist ein zentraler Schritt, um robuste, physikbasierte Vorhersagen zu ermöglichen.

Folgen für Missionen und Technik

Bessere physikalische Beschreibungen in Modellen fließen direkt in operationelle Weltraumwettervorhersagen ein, die von Satellitenbetreibern, Fluggesellschaften und Netzbetreibern genutzt werden. Verbesserte Modelle erhöhen die Zuverlässigkeit zeitnaher Warnungen vor erhöhtem Partikelfluss und geomagnetischen Stürmen. Künftige solare Observatorien, gesteuerte Messkampagnen mit mehreren Raumfahrzeugen und erweiterte bodengebundene Instrumente werden das Bild der koronalen Turbulenz weiter schärfen und dabei helfen, Risiken durch geomagnetische Stürme quantitativ besser zu bestimmen.

Langfristig können diese Erkenntnisse auch die Missionsplanung beeinflussen: Optimierte Instrumentendesigns, spezialisierte Sensornetzwerke und koordinierte Beobachtungsstrategien erhöhen die Empfindlichkeit gegenüber kleinen Alfvén-Wellensignalen und deren räumlicher Verteilung. Darüber hinaus informierten verbesserte physikalische Modelle die Entwicklung resilienterer Technologien für Raumfahrt und kritische Infrastruktur auf der Erde. Indem sich die Wissenschaft schrittweise an die Realität der beobachteten Phänomene angleicht, entstehen praktischere und zuverlässigere Werkzeuge zur Minderung von Weltraumwetter-Risiken — vom besseren Schutz von Satelliten bis hin zu präziseren Vorhersagen für Stromnetzbetreiber.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen