10 Minuten

Das frühe Universum könnte Bedingungen zugelassen haben, unter denen Schwarze Löcher auf Weisen wuchsen, wie sie heute nicht mehr vorkommen. Neue hydrodynamische Simulationen stellen die Vorstellung in Frage, dass wiederholte Verschmelzungen oder ein stetiges, am Eddington-Limit orientiertes Akkretionswachstum allein die Beobachtung von Milliarden-Sonnen-Massen schweren Schwarzen Löchern erklären können, die bereits auftraten, als das Kosmos noch jünger als eine Milliarde Jahre war.

Riesige Schwarze Löcher, wo wir sie nicht erwartet hatten

Supermassive Schwarze Löcher befinden sich im Zentrum nahezu jeder beobachtbaren Galaxie. Unsere eigene Milchstraße beherbergt ein Objekt mit etwa vier Millionen Sonnenmassen in rund 27.000 Lichtjahren Entfernung. Andere Galaxien tragen noch massereichere Zentren: Das berühmt abgebildete Schwarze Loch in M87 hat etwa 6,5 Milliarden Sonnenmassen, und die größten Kandidaten, die wir kennen, überschreiten 40 Milliarden Sonnenmassen.

Konventionelle Entstehungspfade – hierarchischer Galaxienaufbau mit anschließenden Verschmelzungen von Schwarzen Löchern – eignen sich gut, um über Milliarden von Jahren massive Schwarze Löcher zu erzeugen. In diesem Szenario wachsen kleinere Saaten durch Gasakkretion und wiederholte Merger, geformt vom Gravitationsgerüst der Dunklen Materie und der kosmischen Expansion, die von Dunkler Energie angetrieben wird. Diese Zeitlinie sagt einen einfachen Trend voraus: Je weiter wir in die Vergangenheit blicken, desto kleiner sollten die zentralen Schwarzen Löcher im Durchschnitt sein.

Gleichzeitig beinhaltet diese klassische Auffassung zahlreiche feine Details: die Rolle von Drehimpulstransport in Akkretionsscheiben, die Wirkung von Sternentstehung und Supernova-Feedback auf die Gaszufuhr, sowie die Abhängigkeit der Merger-Rate von der kosmischen Strukturentstehung. All diese physikalischen Prozesse beeinflussen, wie schnell eine Anfangssaat signifikant an Masse gewinnen kann. Unter Annahme typischer Anfangsbedingungen und realistischer Feedback-Mechanismen ergibt sich daher ein relativ langsames, stochastisches Wachstum, das Schwierigkeiten hat, die beobachteten frühen Giganten zu erklären.

Beobachtungen, die die Uhr durcheinanderbringen

Dann kamen tiefe Beobachtungen mit Instrumenten wie dem James Webb Space Telescope (JWST) und hochauflösenden bodengebundenen Teleskopen. Astronomen entdeckten Quasare, die von Schwarzen Löchern mit Milliarden Sonnenmassen angetrieben werden, bereits als das Universum nur wenige hundert Millionen Jahre alt war (hoher Rotverschiebungsbereich, z > 6–7). Diese frühen Riesen sind zu massereich und zu früh aufgetreten, um sie ausschließlich durch langsames, merger-getriebenes Wachstum erklären zu können.

Illustration eines Schwarzen Lochs, das extrem schnell (super-Eddington) wächst

Warum ist das problematisch? Das Wachstum von Schwarzen Löchern durch Gasakkretion wird durch Strahlungsdruck begrenzt: Wenn einfallendes Gas aufheizt, emittiert es Photonen, die auf das einströmende Material Druck ausüben und dadurch die Zufuhrrate bremsen können. Diese Grenze – das sogenannte Eddington-Limit – definiert eine effektive maximale stationäre Wachstumsrate für massetragende Objekte, wenn die Strahlung eine dominante Rolle beim Momentumtransport spielt. Unter Eddington-begrenzter Akkretion kämpfen selbst die schnellsten plausiblen Anfangswachstumsraten damit, innerhalb weniger hundert Millionen Jahre Milliarden von Sonnenmassen zu erreichen.

Zusätzlich ist das Eddington-Limit eine funktionelle Grenze, die von mehreren Parametern abhängt: der Strahlungseffizienz der Akkretionsscheibe (η), dem Verhältnis von Strahlungsdruck zu Gravitation, sowie geometrischen Effekten wie Beaming oder anisotroper Strahlung. Variationen dieser Parameter können die effektive Wachstumsrate modifizieren, aber in klassischen Modellen reichen plausible Modifikationen selten aus, um die extremen Beobachtungen vollständig zu erklären.

Könnten die Regeln in den kosmischen Dunkelzeiten anders gewesen sein?

Eine neue Studie auf arXiv (Wu et al., 2025) nutzt fortgeschrittene, dreidimensionale hydrodynamische Simulationen, um das Wachstum von Schwarzen Löchern während der kosmischen Dunkelzeiten zu untersuchen: der Epoche nach der Rekombination, als sich die ersten Atome bildeten, und bevor das erste weitverbreitete Sternenlicht das Universum wieder reionisierte. Diese Phase ist entscheidend, weil in ihr die ersten dichten Strukturen und damit potenzielle Schwarze-Loch-Saaten aus primordialen Dichteschwankungen hervorgingen.

Die Simulationen identifizieren Regionen mit so hoher Gasdichte und niedriger Temperatur, dass das übliche, strahlungsgetriebene Feedback nicht in der Lage ist, das Gas in der unmittelbaren Umgebung eines entstehenden Schwarzen Lochs wegzublasen. In solchen Nischen übersteigt die Akkretionsrate für begrenzte Zeit das klassische Eddington-Limit – ein Zustand, der als super-Eddington- oder Über-Eddington-Akkretion bezeichnet wird. Diese Phase erlaubt es einer Anfangssaat, ungewöhnlich schnell zu wachsen – unter Umständen bis in Bereiche von etwa 10.000 Sonnenmassen – deutlich schneller als unter Bedingungen späterer Epochen.

Technisch gesehen entstehen die super-Eddington-Bedingungen häufig, wenn das Gas eine geringe Metallizität aufweist, der Kühl- und Turbulenzhaushalt bestimmten Schwellenwerten folgt und der Drehimpulstransfer in der Akkretionsregion effektiv ist. In diesen Fällen können dichte, gedrängte Strömungen entstehen, die eine hohe Massenstromdichte in Richtung des Ereignishorizonts liefern, während gleichzeitig die Strahlung größtenteils aufgefangen, umgeleitet oder in bestimmten Richtungen ausgebeult wird, sodass sie die einfallende Materie nicht vollständig aufhält.

Die Simulationen liefern damit ein plausibles physikalisches Szenario für beschleunigtes frühes Schwarzes-Loch-Wachstum und betonen die Bedeutung von Umgebungsdichte, Kühlung, Metallizität, Turbulenz und Geometrie der Akkretionsstruktur. Sie demonstrieren zudem, wie lokale Umweltbedingungen stark variieren können und seltene, aber günstige Nischen produzieren, in denen Über-Eddington-Phasen auftreten.

Grenzen und Vorbehalte: Ein Sprint, kein Marathon

Allerdings erweist sich der Vorteil der super-Eddington-Phase als temporär. Sobald die simulierten Schwarzen Löcher etwa 10^4 Sonnenmassen erreichen, etablieren Strahlungsdrücke, Thermo- und Radiationsausflüsse sowie Massentransportprozesse erneut einen Feedback-Regelkreis, der das Wachstum wieder in Richtung Eddington-ähnlicher Raten drosselt. Auf längeren Zeitskalen können Schwarze Löcher, die beständig mit sub-Eddington-Raten akkretieren, die anfangs schnellen Sprinter einholen. Die Studie nutzt eine treffende Analogie: Usain Bolt mag der schnellste Sprinter sein, doch in einem Langstreckenlauf wird ihn der ausdauernde Marathonläufer überholen.

Diese Schlussfolgerung hat mehrere technische Implikationen. Erstens bedeutet sie, dass selbst mehrfache, kurzzeitige Über-Eddington-Episoden nicht zwangsläufig zu einem dauerhaften Massenübergewicht gegenüber Objekten führen, die konstant moderater wachsen. Zweitens hebt sie hervor, dass die Gesamtmasseentwicklung von Schwarzen Löchern stark von der zeitlichen Abfolge und Dauer solcher Episoden abhängt sowie von Umgebungsfaktoren wie Gaszufuhr auf galaktischen Skalen, Mergerraten von Wirtsgalaxien und der radiationellen Wirkungsweise der Akkretionsscheibe.

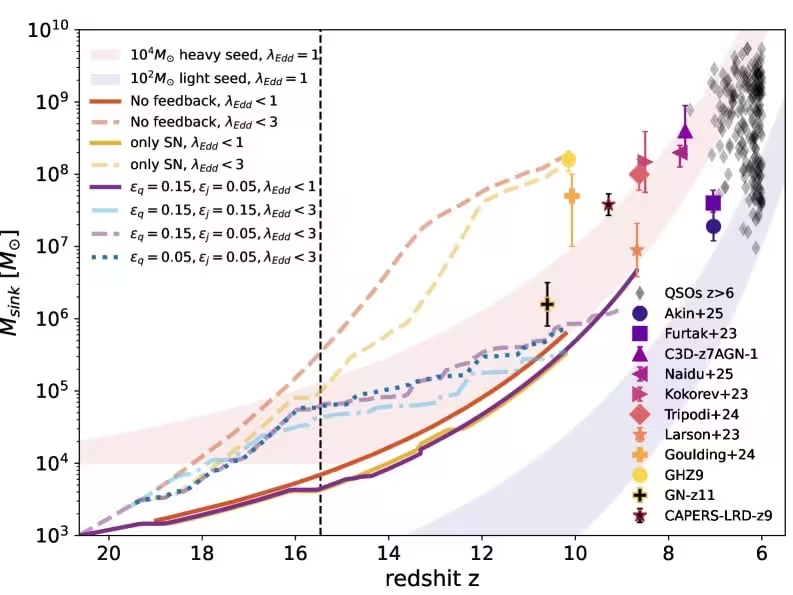

Ein Diagramm mit Modellen für Schwarze Löcher zeigt, dass super-Eddington-Wachstum nicht zu langfristigen Massengewinnen führt.

Kurz gesagt: Über-Eddington-Akkretion im frühen Universum hilft beim schnellen Aufbau von Zwischenstufenmassereichen Objekten, doch allein kann sie nicht die beobachteten Quasare mit Milliarden Sonnenmassen bei sehr hohen Rotverschiebungen erzeugen. Damit verbleibt ein ungelöstes Problem: Wie gelangten einige Quellen so schnell zu solch gigantischer Masse?

Was das impliziert: massive Samen oder exotische Ursprünge

Wenn weder stetiges Eddington-begrenztes Wachstum noch kurzlebige Über-Eddington-Ausbrüche noch gewöhnliche Verschmelzungen die frühen Riesen vollständig erklären können, drängt die Gemeinschaft in Richtung alternativer Ideen. Eine naheliegende Möglichkeit ist, dass die Saaten selbst außergewöhnlich massereich waren – entstanden durch den direkten Kollaps großer Gaswolken, dichte stellare Cluster oder sogar durch exotische Prozesse kurz nach der Inflation. Solche „schweren Samen“-Szenarien beginnen mit Schwarzen Löchern im Bereich von 10^4 bis 10^6 Sonnenmassen, wodurch der erforderliche Wachstumsbedarf, um Milliarden-Sonnen-Massen zu erreichen, drastisch reduziert wird.

Diese schweren Saaten können auf unterschiedlichen physikalischen Wegen gebildet werden: direkter Kollaps von atomaren Gaswolken in Regionen mit sehr geringer Metallizität und unterdrückter Fragmentierung, schnelle Massenansammlungen in dichten Kernregionen primitiver Proto-Galaxien oder durch dynamische Wechselwirkungen in massereichen, kugelförmigen Sternhaufen, die zur Bildung eines zentralen massiven Objekts führen. Jede Route hat spezifische Anforderungen an Umgebung, Kühlraten, Turbulenz und Dynamik.

Weitere diskutierte Wege schließen schnelle Direktkollaps-Szenarien in metallarmen Umgebungen ein oder sogar die Möglichkeit von primordialen Schwarzen Löchern, die aus Dichteschwankungen während oder kurz nach der Inflationsphase des frühen Universums stammen. Primordiale Schwarze Löcher würden andere, teilweise exotische physikalische Voraussetzungen voraussetzen und hätten breit gefächerte Konsequenzen für Kosmologie und Strukturentstehung.

Jede dieser Hypothesen bringt beobachtbare Folgen mit sich: Schwere Samen würden die erwartete Anzahl schwacher Quasare bei hoher Rotverschiebung verändern, die Massenverteilung früher Galaxienkerne beeinflussen und die statistische Beziehung zwischen Wirtsgalaxie und zentralem Schwarzen Loch (z. B. M–σ-Relation) in den frühesten Epochen modulieren. Primordiale Modelle wiederum könnten Signaturen in der kosmischen Mikrowellenhintergrundanisotropie, in Gravitationswellenhintergrund-Spektren oder in der Verteilung kleinskaliger Materiedichten hinterlassen.

Experteneinschätzung

„Diese Simulationen sind ein wichtiger Schritt, weil sie die komplexe Hydrodynamik früher Akkretion modellieren“, sagt Dr. Maya R. Santos, Astrophysikerin mit Schwerpunkt Schwarze-Loch-Entstehung. „Sie zeigen, dass Über-Eddington-Episoden auftreten können, aber sie machen auch deutlich, dass wir entweder massive Anfangssaaten oder neue Physik benötigen, um die frühesten Quasare vollständig zu erklären.“

Ausblickend werden zukünftige JWST-Beobachtungen, bodengebundene Großteleskope der nächsten Generation (ELT, TMT, GMT) und weiter verfeinerte Simulationen diese Szenarien testen. Durch das Kartieren schwacher Quasare bei hoher Rotverschiebung sowie der Eigenschaften ihrer Wirtsgalaxien hoffen Astronomen unterscheiden zu können, ob frühe supermassive Schwarze Löcher Abkömmlinge seltener, massereicher Samen sind oder das Produkt exotischer Entstehungskanäle.

Darüber hinaus werden Kombinationen mehrerer Beobachtungsdisziplinen – Spektroskopie zur Bestimmung der Metallizität und kinematischen Struktur, Millimeter- und Radiobeobachtungen zur Einschätzung der Gasmassen, sowie Gravitationswellenastronomie zur Erfassung früher Merger-Ereignisse – nötig sein, um die Frage nach Ursprung und schnellem Wachstum endgültig zu klären. In Summe bedeutet dies, dass die Aufklärung der frühen Geschichte supermassiver Schwarzer Löcher nicht nur ein Problem der Astrophysik, sondern eine interdisziplinäre Herausforderung ist, die Kosmologie, Sternentstehung, Plasmaphysik und Hochenergiephänomene verbindet.

Stichpunkte zu Schlüsselthemen und offenen Fragen:

- Mechanismen des Massenaufbaus: Eddington-limitierte Akkretion vs. Über-Eddington-Phasen vs. Merger-getriebener Wachstum.

- Ursprung der Saaten: leichte Pop-III-Samen, schwere direkte Kollaps-Samen, oder primordiale Schwarze Löcher.

- Umweltfaktoren: Metallizität, Gaszufuhr, Turbulenz, Drehimpulstransport, und Feedback-Prozesse.

- Beobachtbare Signaturen: Häufigkeit schwacher Quasare, Wirtsgalaxieneigenschaften, Gravitationswellen, und kosmische Strukturverteilung.

Solche systematischen Fragestellungen zeigen, warum die Kombination aus theoretischen Simulationen und gezielten Beobachtungen so wichtig ist: Nur durch Vergleich der Modellvorhersagen mit der Statistik realer Hochrotverschiebungsquellen kann man die plausibelsten Entstehungspfade eingrenzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Über-Eddington-Wachstum im frühen Universum plausibel ist und in einzelnen Fällen eine bedeutende Beschleunigung des Wachstums erlaubt. Jedoch reicht es vermutlich nicht als alleinige Erklärung für die frühzeitigen Milliarden-Sonnen-Massen, die in Form heller Quasare beobachtet werden. Die wahrscheinlichste Lösung ist ein Gemisch aus Faktoren: seltene, aber günstige Umgebungen, in denen Über-Eddington-Phasen auftreten, kombiniert mit einigen sehr massereichen Samen oder zusätzlichen, noch nicht vollständig verstandenen physikalischen Prozessen.

Die nächsten Jahre versprechen eine spannende Phase für das Feld: neue Beobachtungen werden Modelle bestätigen oder widerlegen, während verbesserte Simulationen mehr Realismus in Bezug auf Strahlungstransport, Magnetohydrodynamik und Mehrphasen-Gas einbringen. So nähern sich Forscher Schritt für Schritt der komplexen und faszinierenden Frage, wie die ersten supermassiven Schwarzen Löcher entstanden sind und warum sie bereits so früh in der Geschichte des Universums existierten.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen