6 Minuten

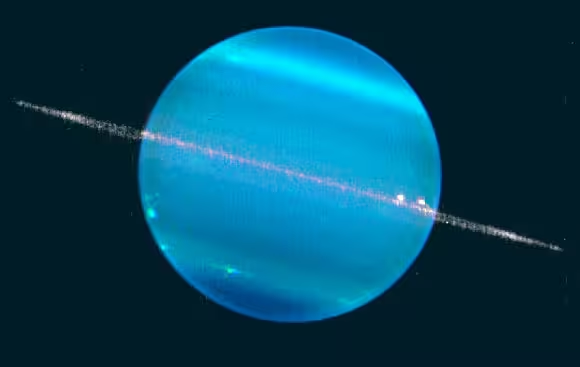

Uranus’ thermisches Rätsel: ein Planet anders als die anderen

Uranus hebt sich im Sonnensystem deutlich ab: Er rollt praktisch auf der Seite, sodass jeweils ein Pol für rund 42 Erdenjahre zur Sonne zeigt, und er rotiert retrograd, ähnlich wie es nur bei der Venus der Fall ist. Jahrzehntelang ging die Forschung davon aus, dass Uranus nahezu keine interne Wärme abstrahlt — eine Schlussfolgerung, die hauptsächlich auf der einzigen Nahmessung der NASA-Sonde Voyager 2 aus dem Jahr 1986 beruhte. Dieses Ergebnis stellte die gängigen Modelle zur Planetenentstehung und -entwicklung in Frage, denn die anderen Riesenplaneten (Jupiter, Saturn und Neptun) geben deutlich mehr Energie ab, als sie von der Sonne erhalten, was auf einen verbleibenden inneren Wärmequellen hindeutet.

Die Vorstellung, Uranus könne thermisch weitgehend „tot“ sein, führte zu konkurrierenden Erklärungen. Einige Forscher vermuteten, der Planet habe schneller abgekühlt und sei thermisch gesehen weiter fortgeschritten; andere schlugen vor, ein gewaltiger urzeitlicher Einschlag (möglicherweise dasselbe Ereignis, das Uranus auf die Seite kippte) habe tiefe Wärmeanteile entfernt. Beide Hypothesen werfen weitere Fragen auf, wie Riesenplaneten über Milliarden von Jahren Wärme transportieren und speichern.

Erneute Bewertung von Uranus’ Energiebilanz mit modernen Beobachtungen und Modellen

Um die Diskrepanz zu klären, wertete ein Forscherteam unter Leitung der University of Oxford und Wissenschaftlern der NASA jahrzehntelange Beobachtungsdaten neu aus und entwickelte ein fortschrittliches Strahlungstransfer- und Reflexionsmodell, das Daten von boden- und weltraumgestützten Observatorien, darunter das Hubble Space Telescope und das NASA Infrared Telescope Facility (IRTF) auf Hawai'i, zusammenführt. Ziel war es, die vollständigste Schätzung bisher für Uranus’ Energiebilanz zu erstellen: die Bilanz zwischen absorbierter Sonnenenergie, reflektiertem Licht (Albedo) und abgestrahlter thermischer Energie.

Der innere Wärmefluss eines Planeten wird durch das Abziehen der von ihm reflektierten und wieder abgestrahlten Sonnenenergie von der gesamten ausgehenden Energie ermittelt. Eine zentrale Schwierigkeit besteht darin, das bei hohen Phasenwinkeln gestreute Licht genau zu messen — also das Licht, das seitlich und nicht direkt zurück zum Beobachter gestreut wird. Das neue Modell integriert Uranus’ komplexe Atmosphärenschichten, Hazes, Wolken und saisonale Variabilität und ermöglicht so eine bessere Schätzung der insgesamt über alle Betrachtungsgeometrien reflektierten Strahlung.

Die Autorinnen und Autoren berichten, dass Uranus etwa 15 % mehr Energie abstrahlt, als er von der Sonne aufnimmt. Obwohl diese intrinsische Wärme im Vergleich zu Neptun (der mehr als das Doppelte der eingestrahlten Sonnenenergie abgibt) gering ausfällt, widerlegt sie die langjährige Annahme, Uranus verfüge praktisch über keine innere Wärmequelle. Wie Dr. Amy Simon vom NASA Goddard Space Flight Center, Co-Autorin der Studie, anmerkt, stützte sich die Schlussfolgerung aus der Voyager-Ära stark auf einen einzelnen Messwert — und die neue Synthese liefert ein breiteres, nuancierteres Bild des thermischen Zustands von Uranus.

Wesentliche Erkenntnisse, Folgen und offene Fragen

Die überarbeitete Energiebilanz hat mehrere wichtige Konsequenzen für die Planetenwissenschaft. Erstens bringt die geringe, aber reale interne Wärme Uranus näher an die Modelle zur Abkühlung und Entwicklung von Riesenplaneten: Statt ein völliges Ausreißer zu sein, scheint er thermisch eine Zwischenstellung zwischen Neptun und den leuchtkräftigeren Gasriesen einzunehmen. Zweitens beschränkt das Ergebnis mögliche Szenarien zur Frühgeschichte des Planeten. Falls innere Wärme nicht katastrophal verloren ging, muss die Hypothese eines gewaltigen Einschlags dahingehend präzisiert werden, wie Energie nach einem Impakt umverteilt und durch Isolation zurückgehalten werden kann.

Gleichwohl bleiben die Stärke und die Verteilung der inneren Wärme von Uranus ungewiss. Stammt die Wärme aus fortschreitender Abkühlung des Kerns, aus verbleibender Differenzierung oder aus langsam freigesetzten Prozessen im tiefen Inneren? Wie beeinflussen Uranus’ extreme Achsneigung und die langen Jahreszeiten die atmosphärische Zirkulation und den Wärmetransport? Um diese Fragen zu beantworten, sind verbesserte thermische Karten, hochpräzise Infrarotbeobachtungen und idealerweise eine dedizierte Uranus-Orbiter-Mission oder eine Raumsonde erforderlich.

Missionskontext und Zukunftsaussichten

Voyager 2 ist bis heute die einzige Raumsonde, die Uranus aus nächster Nähe besucht hat, doch moderne Teleskope haben über Jahrzehnte ergänzende Daten gesammelt. Künftige Observatorien und mögliche Missionen könnten das abgestrahlte Infrarotspektrum Uranus’ genauer messen und räumliche Variationen des Wärmeflusses kartieren. Eine Raumsonde mit Radio-Wissenschaftsexperiment, Mikrowellen-Radiometer und Infrarotspektrometer könnte direkt den inneren Wärmefluss und die atmosphärische Dynamik sondieren — entscheidende Daten, um Modelle zur Entstehung und Entwicklung von Eisriesen zu überprüfen.

Expert Insight "Die neue Schätzung, dass Uranus eine bescheidene intrinsische Wärme abstrahlt, ist ein bedeutender Fortschritt", sagt Dr. Elena Morales, Planetarphysikerin am Lunar and Planetary Laboratory (fictional). "Sie verschiebt die Fragestellung in der Thermodynamik der Eisriesen: Statt zu fragen, warum Uranus keine Wärme hat, fragen wir nun, wie ein reduzierter, aber nicht nullerer Wärmefluss seine langfristige Entwicklung beeinflusst. Präzise Infrarot- und Mikrowellenbeobachtungen werden der nächste große Schritt sein."

Fazit

Aktualisierte Modelle und die Synthese jahrzehntelanger Teleskopdaten zeigen, dass Uranus etwa 15 % mehr Energie abstrahlt, als er von der Sonne erhält, was auf eine moderate innere Wärmequelle hindeutet. Dieses Ergebnis mildert den Status von Uranus als thermische Anomalie unter den Riesenplaneten und lenkt die wissenschaftliche Aufmerksamkeit darauf, wie verbleibende Wärme in den Atmosphären von Eisriesen gespeichert, transportiert und offenbart wird. Um die thermische Geschichte und innere Struktur von Uranus vollständig aufzuklären, braucht die Planetenwissenschaft verbesserte Fernerkundung und letztlich Rückkehrmissionen, die Wärmefluss und Zusammensetzung der tiefen Atmosphäre direkt messen können.

Quelle: sci

Kommentar hinterlassen