10 Minuten

Forscher haben ein neuartiges Kühlkonzept vorgestellt, das als ionokalorische Kühlung bezeichnet wird — eine Technik, die geladene Teilchen nutzt, um Phasenübergänge auszulösen und Wärme zu absorbieren. Mit Aussicht auf deutliche Effizienzsteigerungen und einem erheblich geringeren Klimaeinfluss als bei heutigen gängigen Kältemitteln könnten ionokalorische Systeme die Art und Weise verändern, wie wir Gebäude, Lebensmittel und Elektronik kühlen. Die Forschung kombiniert Erkenntnisse aus Elektrochemie, Thermodynamik und Materialsynthese, um eine praktikable, elektrische Alternative zu traditionellen Verdampfungs-Kondensations-Systemen zu entwickeln.

Wie ionokalorische Kühlung tatsächlich funktioniert

Die meisten modernen Kühlschränke und Klimasysteme beruhen auf Verdampfungs-Kompressionszyklen: Ein Fluid verdampft, um Wärme aufzunehmen, wird dann komprimiert und kondensiert, um die aufgenommene Wärme an anderer Stelle abzugeben. Dieses Verfahren ist erprobt und effizient, doch einige der verwendeten Gase — insbesondere Hydrofluorkohlenwasserstoffe (HFCs) — haben ein hohes Treibhauspotenzial (GWP). Die ionokalorische Kühlung wählt einen anderen Weg, indem sie die Physik von Phasenübergängen und die Bewegung von Ionen nutzt, um Wärme zu transportieren. Statt großer Temperaturunterschiede ermöglicht die gezielte Steuerung geladener Teilchen eine Verschiebung von Schmelz- oder Umwandlungspunkten, sodass Materialien bei kontrollierten Bedingungen Wärme aufnehmen oder abgeben.

Stellen Sie sich einen Eisblock vor: Wärmezufuhr lässt das Eis schmelzen, und das Schmelzen entzieht der Umgebung Energie, wodurch sie abkühlt. Ionokalorische Systeme erzwingen einen ähnlichen Phasenübergang, ohne dass große Temperaturänderungen nötig sind: Durch das gezielte Einbringen oder Verschieben von Ionen lässt sich der Schmelzpunkt eines Materials verschieben, sodass das Material bei Bedarf Wärme aufnimmt oder abgibt. Diese gezielte Veränderung von intermolekularen Wechselwirkungen mittels Ionensteuerung ist der Kern der Ionokalorik.

Praktisch nutzt der ionokalorische Zyklus einen elektrischen Strom, um geladene Teilchen durch ein Fluid oder Lösungsmittel zu bewegen. Die im Fluid bewegten Ionen verändern die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen und verschieben dadurch die Temperatur, bei der ein Stoff seine Phase ändert. In Laborversuchen am Lawrence Berkeley National Laboratory und an der UC Berkeley applizierten Forschende eine kleine elektrische Vorspannung, um Ionen zu bewegen und maßen dabei erhebliche Temperaturänderungen. Solche Experimente kombinieren präzise Spannungskontrolle, elektrochemische Zellarchitekturen und hochauflösende Thermometrie, um die Zusammenhänge zwischen Ionenkonzentration, Phasenverhalten und Wärmefluss zu quantifizieren.

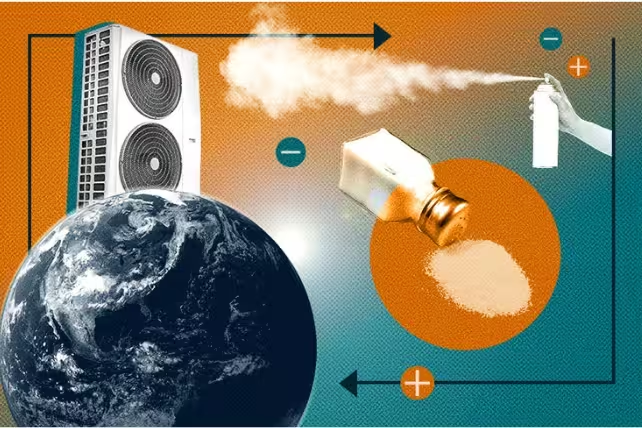

Illustration des ionokalorischen Zykluskonzepts. (Jenny Nuss/Berkeley Lab)

Wesentliche Experimente und überraschende Leistung

In Experimenten, die in Science berichtet wurden, testete das Team ein Salz aus Natrium und Iod, um Ethylencarbonat zu schmelzen — ein gebräuchliches organisches Lösungsmittel, das auch in Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Ethylencarbonat lässt sich unter bestimmten Bedingungen aus Kohlendioxid herstellen, was die Möglichkeit eröffnet, dass ein funktionierendes ionokalorisches System netto-null oder sogar negative Treibhausgasemissionen erreichen könnte, sofern die gesamte Herstellungs- und Betriebskette bedacht wird. Die Auswahl von Salzen, Lösungsmitteln und Elektrodenmaterialien beeinflusst dabei sowohl die Effizienz als auch die Umweltbilanz des Systems.

Bemerkenswert war das Ausmaß der gemessenen Temperaturänderung: Die Forschenden registrierten eine etwa 25 °C große Verschiebung nach dem Anlegen von weniger als einem Volt. Dieses Ergebnis übertrifft viele bislang entwickelte kalorische Kühlansätze und deutet auf ein erhebliches Potenzial für praktische Kühl- und Heizanwendungen hin, die mit geringem elektrischem Aufwand auskommen. Solche großen Temperaturamplituden bei niedrigen Spannungen sind besonders attraktiv für Anwendungen mit begrenzter Leistungsaufnahme, etwa in Rechenzentren, mobilen Kühlsystemen oder dezentralen Wärmepumpen.

Die Gruppe modellierte zudem thermodynamische Kennlinien und verglich die Ergebnisse mit herkömmlichen Kältemitteln. Erste Resultate deuten darauf hin, dass ionokalorische Zyklen hinsichtlich Energieeffizienz wettbewerbsfähig sein können, während sie gleichzeitig erhebliche Reduktionen im Umweltimpact ermöglichen — vorausgesetzt, Materialien und Systeme werden für den realen Einsatz entsprechend ausgelegt und optimiert. Wichtige Performance-Indikatoren sind hier die spezifische Kühlkapazität, der effiziente Einsatz elektrischer Energie (COP-ähnliche Kennzahlen), Materialstabilität und Recyclingfähigkeit.

Der ionokalorische Zyklus in Aktion. (Jenny Nuss/Berkeley Lab)

Warum das für Klimapolitik und Industrie wichtig ist

Gängige Kühlsysteme sind weitgehend von HFCs abhängig, die viele Staaten im Rahmen von Vereinbarungen wie dem Kigali-Änderungsprotokoll schrittweise reduzieren. Dieses Abkommen verpflichtet die Unterzeichner, Produktion und Verbrauch von HFCs in den nächsten Jahrzehnten drastisch zu senken. Eine praktikable ionokalorische Technologie könnte ein wesentlicher Bestandteil dieses Übergangs sein, indem sie eine Alternative mit niedrigem GWP bereitstellt, die dennoch die erforderliche Leistungsfähigkeit bietet. Die Umstellung auf Kältetechnik mit geringem Treibhauspotenzial ist ein zentraler Hebel der Klimapolitik — ionokalorische Systeme könnten hier neue Optionen bieten.

Neben den Klimavorteilen bringen ionokalorische Systeme potenziell weitere Vorteile mit sich: geringere Entflammbarkeits- und Toxizitätsrisiken (abhängig von der Materialwahl), die Möglichkeit eines vollelektrischen Betriebs mit präziser Temperaturregelung durch Modulation des Ionenflusses sowie die einfache Integration mit erneuerbaren Stromquellen. Forschende prüfen ebenso die Umkehrbarkeit des Zyklus — also die Nutzung zur Wärmeerzeugung — was die Anwendung auf Wärmepumpen und gebäudetechnische Systeme erweitern würde und die Sektorkopplung von Strom und Wärme fördern könnte.

Technische Herausforderungen und der Weg zur Kommerzialisierung

Laborergebnisse sind vielversprechend, doch die Skalierung eines neuen thermodynamischen Zyklus zu verlässlichen, kosteneffizienten Geräten ist ein komplexes Engineering-Projekt. Teams müssen drei zentrale Faktoren ausbalancieren: das Treibhauspotenzial (GWP) der Arbeitsflüssigkeiten, die Gesamteffizienz im Betrieb und die Kosten der Hardware. Erste Tests legen nahe, dass ionokalorische Ansätze in allen drei Bereichen günstig sein können, doch diese Vorteile müssen sich unter Langzeitzyklen, realen Lastzuständen und industriellen Sicherheitsstandards bewähren.

Die laufende Arbeit umfasst das Screening verschiedener Salze und Lösungsmittel, um optimale Kombinationen hinsichtlich Stabilität, spezifischer Kapazität und Recyclingfähigkeit zu finden. Materialwissenschaftliche Aspekte sind hier kritisch: Elektrodenkompatibilität, Selektivität von Membranen, Korrosionsverhalten und Nebenreaktionen bestimmen die Lebensdauer und Wartungsaufwände der Systeme. In 2025 veröffentlichte ein internationales Team eine effiziente Version des Zyklus unter Verwendung nitrathaltiger Salze, die mittels elektrischer Felder und selektiver Membranen recycelt wurden — genau die Art von Materialinnovationen, die die Berkeley-Gruppe nach ihrer ersten Machbarkeitsstudie erwartete.

Auch die Systemintegration stellt Anforderungen: Wärmeübertrager, Pumpen, elektrische Steuerungen und Sicherheitsmechanismen müssen so ausgelegt werden, dass das Gesamtsystem zuverlässig, wartungsfreundlich und ökonomisch skalierbar ist. Industrielle Anwendungen verlangen zudem standardisierte Prüfverfahren, Zertifizierungen und Kompatibilität mit existierenden Kälte- und Heizanlagen, um eine breite Markteinführung zu ermöglichen.

"Das Spektrum der Kältemittel ist ein ungelöstes Problem", sagte Drew Lilley, Maschinenbauingenieur am Lawrence Berkeley National Laboratory. "Niemand hat bislang eine Alternative entwickelt, die zuverlässig kühlt, effizient arbeitet, sicher ist und die Umwelt nicht belastet. Wir denken, dass der ionokalorische Zyklus das Potenzial hat, all diese Ziele zu erfüllen, wenn er angemessen umgesetzt wird." Ihre Aussage unterstreicht, wie wichtig eine ganzheitliche Bewertung von Leistung, Sicherheit und Umweltwirkung ist.

Forschung, Materialien und Lebenszyklusbetrachtung

Ein wichtiger Forschungsschwerpunkt liegt auf der Materialoptimierung: Welche Kombinationen aus Salzen, Lösungsmitteln, Elektroden und Membranen bieten die beste Balance aus Kapazität, Reversibilität und Lebensdauer? Elektrochemische Stabilität, Nebenreaktionen und die Fähigkeit, bei vielen Lade- und Entladezyklen konstante Leistung zu liefern, sind essenziell. Zudem gewinnt die Betrachtung des gesamten Lebenszyklus (Life Cycle Assessment, LCA) an Bedeutung: Rohstoffgewinnung, Herstellung, Energieeinsatz im Betrieb und Recycling bestimmen die wahre Klimabilanz eines ionokalorischen Systems.

Vergleichsstudien zur Systemeffizienz nutzen Kennzahlen wie das Coefficient of Performance (COP) analog zu Wärmepumpen oder spezifische Kühlkapazität pro Masse des Arbeitsmaterials. Modellrechnungen zeigen, dass bei geeigneter Materialwahl und optimierten Komponenten COP-Werte erreichbar sind, die mit konventionellen Systemen konkurrieren können. Gleichzeitig müssen Herstellungskosten durch Massenproduktion und einfache Systemarchitekturen gesenkt werden, damit die Technologie wirtschaftlich attraktiv wird.

Weitere Herausforderungen umfassen Sicherheits- und Normungsfragen: Welches Regelwerk ist nötig, um Ionokalorik sicher in Haushalts- und Industriegeräten einzusetzen? Welche Anforderungen an Brandsicherheit, Toxizität und Entsorgung sind zu erfüllen? Hier sind Kooperationen zwischen Forschung, Industrie und Regulierungsbehörden gefordert, um praktikable Standards zu entwickeln.

Einordnung im Wettbewerb zu anderen Alternativen

Die Ionokalorik reiht sich ein in eine Reihe von Forschungsansätzen für klimaschonende Kühlung: festkörperbasierte kalorische Materialien (elastokalorisch, magnetokalorisch), elektrostatische Verdampfungsmodi und neue gasarme Kältemittel. Gegenüber einigen dieser Konzepte bietet die Ionokalorik Vorteile in der Spannungs- und Leistungsführung sowie in der Möglichkeit, mit flüssigen Lösungsmitteln zu arbeiten, die sich gut mit existierender Komponentenarchitektur kombinieren lassen. Im Vergleich zu direkten HFC-Ersatzstoffen kann Ionokalorik das Potenzial haben, nicht nur das GWP zu senken, sondern auch Betriebseffizienz und Sicherheit zu verbessern.

Die Stärken der Ionokalorik liegen in der elektrischen Steuerbarkeit, der potenziell hohen Temperaturamplitude bei niedrigen Spannungen und der Möglichkeit, aus CO2-basierten Lösungsmitteln umweltfreundliche Arbeitsstoffe zu entwickeln. Schwächen sind derzeit Materialalterung, Skalierungsrisiken und die Notwendigkeit industrieller Validierung. Ökonomisch betrachtet hängt die Wettbewerbsfähigkeit von Herstellkosten, Energiepreisen und politischen Rahmenbedingungen ab, die niedrige-CO2-Technologien fördern können.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

"Ionokalorische Kühlung ist eine elegante Verbindung von Elektrochemie und Thermodynamik", sagt Dr. Lena Park, eine Climate-Tech-Systems-Ingenieurin, die mehrere Clean-Cooling-Startups beraten hat. "Die Physik ist überzeugend, und die frühen Temperaturamplituden sind beeindruckend. Der wirkliche Prüfstein wird die Materialhaltbarkeit und die Integration dieser Systeme in bestehende Geräte- und HLK-Infrastrukturen sein. Sollten diese Hürden genommen werden, könnten ionokalorische Geräte den Klima-Fußabdruck der Kühlung weltweit deutlich reduzieren." Ihre Analyse betont praktische Fragen der Integration und Lebensdauer sowie die Bedeutung interoperabler Schnittstellen zu vorhandenen Systemen.

Forschende konzentrieren sich nun auf Materialoptimierung, Langzeit-Zyklustests und die Entwicklung von Prototypen, die unter realistischen Bedingungen bewertet werden können. Dazu gehören Versuche in Supermärkten, Datenzentren, Kühllagern und Gebäudetechnik-Anlagen, um die Performance unter wechselnden Lasten, Betriebsmodi und Umgebungsbedingungen zu prüfen. Wenn diese Schritte erfolgreich sind, könnte ionokalorische Kühlung innerhalb weniger Jahre von Laborbänken in Fabriken, Supermärkte, Rechenzentren und Privathaushalte gelangen — ein seltenes Beispiel für einen neuen thermodynamischen Zyklus mit unmittelbarer klimarelevanter Anwendung.

Langfristig bietet die Ionokalorik die Chance, die Kälte- und Wärmewirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Entscheidend sind koordinierte Investitionen in Forschung, Pilotprojekte, Normung und Produktion, damit die Technologie ihr Potenzial ausschöpfen kann. Parallel sollten politische Instrumente und Förderprogramme so gestaltet werden, dass emissionsarme Kältetechniken wirtschaftlich gefördert werden, wodurch der Markthochlauf erleichtert und die Klimaziele unterstützt würden.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen