8 Minuten

Zum ersten Mal haben Astronominnen und Astronomen komplexe organische Moleküle in gefrorenem interstellarem Eis außerhalb der Milchstraße nachgewiesen. Mit dem James Webb Space Telescope (JWST) untersuchten Forschende einen jungen Protostern in der Großen Magellanschen Wolke und identifizierten mehrere präbiotisch relevante Verbindungen — ein Hinweis darauf, dass die chemischen Bausteine des Lebens auch in deutlich anderen galaktischen Umgebungen gebildet werden können.

Was entdeckt wurde und wo

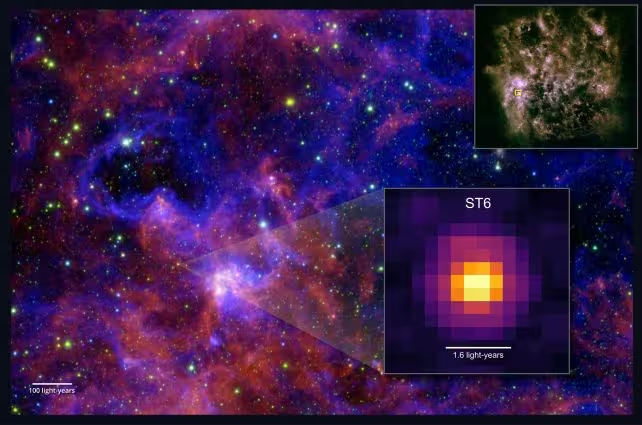

Das Team unter der Leitung der Astrophysikerin Marta Sewiło vom NASA Goddard Space Flight Center und der University of Maryland richtete seine Beobachtungen auf einen jungen Protostern mit der Kennzeichnung ST6 in der Großen Magellanschen Wolke (Large Magellanic Cloud, LMC). ST6 liegt in einer Entfernung von rund 160.000 Lichtjahren innerhalb einer so genannten Superbubble namens N158, nahe dem bekannten Tarantula-Nebel (30 Doradus). Durch die Analyse von Mittelinfrarot-Spektren des JWST entdeckten die Forschenden eine Reihe komplexer organischer Moleküle (COMs), die in eisigen Manteln um winzige Staubkörner eingeschlossen sind.

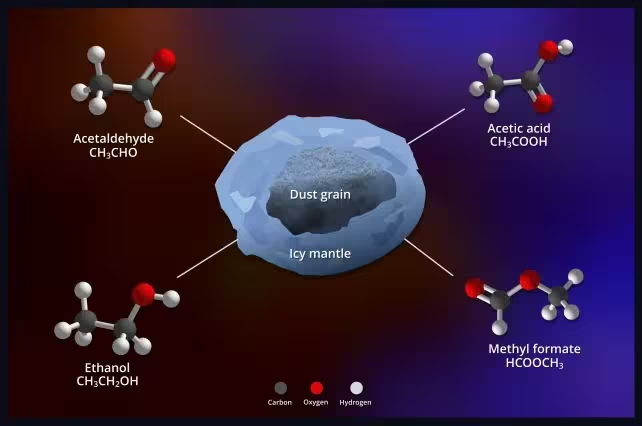

Die Auswertung liefert zuverlässige Identifikationen von Methanol, Ethanol, Acetaldehyd, Methylformiat und — besonders bemerkenswert — Essigsäure (CH3COOH) in gefrorener Form. Vor diesem Fund war Essigsäure im interstellaren Raum nur in der Gasphase nachgewiesen worden; dies ist der erste eindeutige Nachweis von Essigsäure in interstellarem Eis überhaupt. Solche Ergebnisse erweitern unser Verständnis von Astrochemie, da sie zeigen, dass komplexe organische Verbindungen nicht nur in unserer Galaxie, sondern auch in Nachbargalaxien vorkommen können.

Die Position des Sterns ST6 innerhalb der Großen Magellanschen Wolke. Das JWST-Bild von ST6 ist unten rechts eingeblendet. (NASA/ESA/CSA/JPL-Caltech/M. Sewiło et al., 2025)

Wie der Nachweis geführt wurde

Das James Webb Space Telescope sammelte Mittelinfrarot-Licht, das von den eisbedeckten Staubkörnern in der Umgebung von ST6 absorbiert wurde. Jedes Molekül zeigt bei charakteristischen Wellenlängen Absorptionslinien, die als dunkle Merkmale im Spektrum erscheinen und so eine molekulare »Fingerabdruck«-Signatur liefern. Die Forschenden verglichen die JWST-Spektren mit einer umfangreichen Datenbank aus Labor- und Beobachtungs-Spektren komplexer organischer Moleküle, um die beobachteten Absorptionslinien bestimmten Verbindungen zuzuordnen.

Im astrophysikalischen Kontext werden komplexe organische Moleküle oft als solche definiert, die mindestens sechs Atome enthalten und Kohlenstoff als Bestandteil haben. Verbindungen wie Ethanol (CH3CH2OH), Methylformiat (HCOOCH3) und Acetaldehyd (CH3CHO) fallen daher in die Kategorie der COMs. Diese Moleküle sind chemisch bedeutsam, weil sie als Zwischenstufen auf dem Weg zu Aminosäuren, Zuckern und Nukleobasen — den Grundbausteinen präbiotischer Chemie — fungieren können. Das sichere Identifizieren mehrerer solcher Verbindungen in gefrorenem Zustand liefert belastbare Hinweise auf aktive chemische Prozesse in der Eisphase.

Warum das wichtig ist: Chemie jenseits der Milchstraße

Die Große Magellansche Wolke ist mehr als nur ein weiteres Sternentstehungsgebiet — sie repräsentiert eine chemisch abweichende Umgebung. Im Vergleich zur Milchstraße ist die LMC metallarm; das heißt, sie enthält nur etwa ein Drittel bis die Hälfte der Häufigkeit von Elementen, die schwerer als Helium sind. Zudem gibt es dort insgesamt weniger Staub und stärkere ultraviolette Strahlungsfelder aufgrund intensiver Sternbildung. Solche Bedingungen werfen eine zentrale Frage auf: Kann die Kornoberflächenchemie, die zur Bildung komplexer organischer Moleküle führt, unter diesen harten Umständen effektiv arbeiten?

Die neuen JWST-Ergebnisse legen nahe, dass die Antwort positiv ist. Die in der Umgebung von ST6 beobachteten Moleküle passen zu Produktionswegen, die auf den Oberflächen von Staubkörnern stattfinden. In kalten interstellaren Wolken werden dünne Eisschichten auf sehr kleinen Staubpartikeln aufgebaut. Atome und einfache Moleküle gefrieren auf diesen Manteln, bewegen sich über die Oberfläche und reagieren — häufig unterstützt durch Strahlung oder Temperaturfluktuationen — zu immer komplexeren Spezies. Der Nachweis der gleichen Molekültypen in LMC-Eis deutet darauf hin, dass Kornoberflächenchemie robust ist und auch in metallarmen, UV-intensiven Galaxien effizient ablaufen kann.

Eine Illustration einiger der nachgewiesenen komplexen organischen Moleküle in der Eisummantelung eines Staubkorns. (NASA's Goddard Space Flight Center)

Folgen für präbiotische Chemie und Planetensysteme

Der Nachweis gefrorener COMs in einer anderen Galaxie erweitert die Bandbreite an Umgebungen, in denen wir den Beginn präbiotischer Chemie für möglich halten müssen. Wenn sich Moleküle wie Essigsäure und Methylformiat auf Staubkörnern in der LMC bilden, dann könnten die chemischen Vorläufer des Lebens in verschiedensten galaktischen Kontexten weit verbreitet sein. Solche Moleküle können in spätere Generationen von Planeten, Kometen oder Asteroiden eingebaut werden und so jungen Welten vorgefertigte organische Substanz liefern — ein Mechanismus, der die chemische Ausstattung von Planeten beeinflussen könnte.

Gleichzeitig ist wichtig zu betonen, dass das derzeitige Ergebnis auf einer einzigen extragalaktischen Quelle basiert. Sewiło und ihre Koautorinnen und Koautoren weisen darauf hin, dass die Stichprobe bislang klein ist: Neben dieser einen Quelle in der LMC gibt es nur vier dokumentierte Fälle in der Milchstraße, bei denen komplexe organische Moleküle in ices nachgewiesen wurden. Um systematische Aussagen über Variationen in molekularen Häufigkeiten und über die Häufigkeit solcher Prozesse in unterschiedlichen galaktischen Umgebungen treffen zu können, sind deutlich größere, vergleichende Surveys junger stellaren Objekte in der LMC, in der Milchstraße und in anderen nahen Galaxien erforderlich.

Missions- und Methodendetails

Der Fund unterstreicht die Stärken des James Webb Space Telescope für die Astrochemie. Insbesondere die Instrumente, die Mittelinfrarot-Spektren liefern (wie MIRI, das Mid-Infrared Instrument), sind in der Lage, selbst schwache Absorptionsbänder von Eis zu erkennen — auch in Regionen, die früher schwer zugänglich waren, etwa außerhalb der Milchstraße. Die JWST-Beobachtungen kombinierten hohe Spektralsensitivität mit präzisen Laborreferenzspektren, um überlappende Merkmale zu trennen und Molekülidentitäten zu bestätigen. Solche Vergleiche beruhen auf Laborarbeiten, in denen Eisproben unter kontrollierten Bedingungen bei niedrigen Temperaturen und variierenden Strahlungsfeldern synthetisiert und vermessen werden.

Zukünftige Arbeiten werden die JWST-Beobachtungen auf eine größere Stichprobe von Protosternen in der LMC und in weiteren nahen Galaxien ausdehnen. Parallel dazu sind Laborexperimente und chemische Modellierungen geplant, die Kornoberflächenreaktionen unter verschiedenen Metallhäufigkeiten und Strahlungsintensitäten simulieren. Diese kombinierten Ansätze — Beobachtung, Labor und Modell — sind notwendig, um Reaktionswege zu verifizieren, die Bildungsraten von COMs abzuschätzen und die Rolle physikalischer Parameter wie Temperatur, Bestrahlungsfluss und Staubzusammensetzung besser zu verstehen.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

'Dieser Nachweis ist ein eindrückliches Indiz dafür, dass die gleichen chemischen Prozesse, die Planeten mit organischem Material versorgen können, auch in sehr unterschiedlichen galaktischen Umgebungen ablaufen', sagt Dr. Amina Riaz, eine fiktive Astrobiochemikerin und Dozentin für Planetenwissenschaften. 'Der Fund von gefrorener Essigsäure auf Staubkörnern jenseits der Milchstraße stützt Modelle, in denen komplexe Organische auf Kornoberflächen aufgebaut werden und anschließend zu entstehenden Planeten transportiert werden — ein Vorgang, der im gesamten Universum verbreitet sein könnte.'

'Mit dieser Entdeckung', erklärt Sewiło, 'haben wir bedeutende Fortschritte im Verständnis gemacht, wie sich komplexe Chemie im Universum entwickelt, und damit neue Ansatzpunkte für die Forschung zur Entstehung des Lebens eröffnet.' Sie betont, dass die Kombination von hochauflösenden Spektren, Laborreferenzen und robusten Modellen entscheidend ist, um die Reaktionsmechanismen nachzuvollziehen und die Übertragbarkeit auf andere galaktische Bedingungen zu prüfen.

Das Team plant, die Untersuchung zu erweitern, um herauszufinden, ob ähnliche komplexe organische Chemie in der LMC weit verbreitet ist oder ob sie auf besondere Nischen wie die unmittelbare Umgebung von ST6 beschränkt bleibt. Solche Folgestudien werden dazu beitragen, die Universalität präbiotischer Pfade besser zu verstehen und die potenzielle Verteilung der chemischen Vorläufer des Lebens im Kosmos zu kartieren. Parallel könnten Erkenntnisse auch für die Interpretation von Probenahmen in unserem eigenen Sonnensystem und für die Suche nach organischer Substanz in Kometen, Meteoritengestein und Planetenatmosphären relevant werden.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen